簡介

德蘭(AndreDERAIN,1880—1954)是野獸派畫家中重要的一員。他出生於夏特的一個富商家庭,從小聰明好學,受過嚴格的教育。在著名的夏普塔爾中學畢業後,他被其家庭送到中央高等工藝製造學校去學習工程學。後來他突然決定學習繪畫。他與弗拉芒克結為好友,兩人在夏特共租一間畫室,創建了著名的夏特畫派。他還與馬蒂斯一起去柯里歐爾作畫,正是在那裡,形成了其後來在秋季沙龍上引起轟動和非議的所謂“野獸主義”畫風。

在繪畫上,德蘭與弗拉芒克不同。他並不輕視傳統,而是對博物館的藝術始終情有獨鍾。“儘管他對野獸派的爆炸性色彩有過初衷的熱情,但是他經常掛在胸懷的,是一種更規矩、更古典的傳統觀念的繪畫概念。”(阿納森著《西方現代藝術史》,天津人民美術出版社,第98頁)。正因為此,他後來脫離野獸主義,最終走到了傳統的路子上去。

他在野獸主義時期,曾熱衷於強烈的色彩表現。他曾說:“色彩成了炸彈。它們必然會放射光芒。在其新鮮感中,任何東西都可能上升到真實之上”。(尼古斯·斯坦戈斯編《現代藝術觀念》,四川美術出版社,1988年,第22頁),他把色彩視為繪畫的靈魂,試圖通過色彩“跳出再現的陷井”。然而其畫風並不象弗拉芒克那樣粗放,而是顯得更加輕鬆和精緻。當弗拉芒克偏愛暖色,熱衷於朱紅或鉻黃與鈷藍或群青的對比時,德蘭則喜歡上一種較為微妙和雅致的冷色調的色彩關係。他—的畫上,一些紫紅和暗粉紅色,往往點綴在綠和藍的冷色中,顯得十分協調。那彎曲扭動的線條以及短促、斷續的筆觸,則輕快流暢,流露出精巧、典雅的意味。

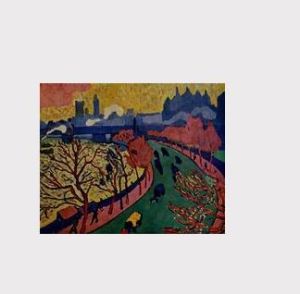

德蘭1906年畫於倫敦的一組表現泰晤士河的作品,是其野獸派風格的最出色之作。那次倫敦之行使他大獲靈感。倫敦的迷人景色使他心曠神怡,那些“產生在戶外的充滿大白天陽光的形狀”,勾起了他用色彩來表達其感受的強烈願望。不過,他畫中那些沐浴著燦爛陽光的景物,並非印象派畫中朦朧不清的那種。它們輪廓鮮明,充滿光輝,其鮮艷濃烈的色彩與其說是自然景物的再現,不如說是主觀感情的表達。《威斯敏斯特橋》是他這一組畫中的代表之作。在這幅畫上,德蘭選擇了高視點的構圖,把大片綠色、黃色、紅色和藍色,作為主色鋪展。這些色塊的強烈對比關係,使畫面充滿節奏和張力。那彎彎扭扭地纏結在大片補色塊面上的純色樹枝,起到了使對比色互相調和的作用。全畫色點斑斕,色調明亮,形狀簡潔,筆觸顫動、有力,反映出德蘭處理畫面色彩與結構的非凡技巧。

野獸派畫家的藝術共性是色彩明朗,筆觸粗獷,不為舊的畫理所囿,大膽施彩,誇張造型,所以後來在人們的心中,"野獸"一詞,即指色彩與塗抹的特徵了。事實上,野獸派畫家從顏料管里擠出的原色,不是直接排列到畫布上的而是應自然本色來加以概括,使它更單純化,免去複雜的中間調子,不僅能引起觀者視網膜的振動感應,還表達了一種飽和的情緒,比點彩派的"科學"排列更富感染力。從1899年始在卡里埃畫室認識馬蒂斯的安德烈·德朗,就是這樣一位感情充沛的野獸派畫家。

安德烈·德朗(1880.6~1954.9)出生於巴黎附近的夏杜(Chatou),父親是當地一名糕點師,還是本地的市鎮會的評論員。德朗的中學生活是在維西納聖十字學校度過的,後因考試不及格離開了這所中學。在藝術上,他原是個維護法國傳統的現實主義畫家,他一直反對崇尚非具象繪畫的先鋒派,而投身野獸派的行列,受到馬蒂斯的鼓勵。最初他對凡·高、高更和塞尚也很讚賞,後又試驗過點彩派的技法,甚至還一度被畢卡索的立體主義所惑。讀德朗的所有作品,也會發覺他在探索中的不穩定性。這幅《威斯敏斯特大橋》,正是他時斷時續地追隨野獸派時期的代表作。

1906年3月,德朗在畫家沃拉爾(Vollard)的慫恿下來到倫敦,並在透納的海景畫激勵下,創作了一批風景畫,《威斯敏斯特大橋》是其中之一。畫面色彩都近於平塗,但明亮單純。他曾自我表白地說:“我們的目的是呈示愉悅,這種愉悅當然是來自我自身。”只是德朗的畫上的愉悅還不象馬蒂斯的畫那樣充分,他總是有所控制。他的天性是節制、內向和恬靜,還未脫盡學院派氣息。

德朗在接受立體主義影響的同時,還一度熱中於非洲藝術。當畢卡索與勃拉克在進行分析性立體主義時,他便毅然決然不再與畢卡索聯繫。《威斯敏斯特大橋》一畫上所流露出的矛盾心緒是比較明顯的,只有他的另一幅《倫敦橋》,才算是野獸派畫法中最有特色的作品。有些美術史家把這種彷徨歸因於他個人的財富和他那美滿的家庭。晚期,德朗的作品更傾向於傳統,除了風景、靜物、肖像和裸體畫外,也從事裝飾畫。