影片介紹

王兵的首部故事片《夾邊溝》,是一部冷峻、直接的電影,幾乎沒有任何迴避地回顧了那段歷史。王兵將紀錄片創作的美學引到故事片中,用獨特、自信的視聽語言展示了在1960年前後,人間地獄一般的夾邊溝勞改農場發生的故事。

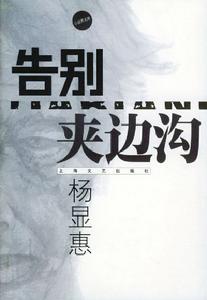

《夾邊溝》根據楊顯惠小說《告別夾邊溝》改編,原著雖然大多有原型和真人真事做基礎,但由於事件的隱蔽性,也不可能做到完全地揭示真相。王兵在創作過程中積累了大量的素材和資料,他之前拍攝的長達三個小時的紀錄片《和鳳鳴》,就是以夾邊溝事件的倖存者和鳳鳴口述作為載體,記錄了個體數十年的人生經歷。

影片評價

改編小說

改編小說王兵自幼喪父,看楊顯惠《夾邊溝紀事》後,才知道父死於夾邊溝,屍骨無存,不知道這是不是他創作該片的動機。影片在2008年10月開始拍攝,2009年1月完成,歷時75天,積累了130小時的素材。

儘管電影中有極其直接的描寫,比如勞改犯由於過度飢餓吃下其他人吐出的食物,死人被隨意暴露在戈壁沙漠,有人從側面說出人吃人的事實。但相對於小說所描寫的更嚴苛的情況而言,電影的表現還是較為收斂。但即便如此,還是有為數不少的觀眾忍受不了寫實的描寫,選擇了提前退場。

電影冷冽之處在於,幾乎所有的鏡頭都沒有感情,只是選擇合適的方式冷靜地記述,常年的勞動和精神打擊,以及食物的短缺讓勞改犯人極度麻木,在這裡死亡每天都會出現,其他人要做的,只是用被子把他們裹起來,然後扔掉或者掩埋,甚至把他們的衣服扒光,換成吃的。勞改犯居住的壕溝外面,是一望無際的戈壁,沒有盡頭,沒有希望。人們在這裡死去,在這裡煎熬,找不到任何出路。

王兵拍攝紀錄片的自信和製作方式,依舊延續到了《夾邊溝》中,電影中幾乎所有的演員都有著讓人印象深刻的“出現”,而非表演。其中曾親歷夾邊溝事件的李祥年還在電影中出演了一個角色,他幫助許多人更深刻地了解了這個故事。美中不足的的是其中一位死者的妻子,她以闖入者的身份來到勞改農場,得悉丈夫死去的事實後號啕大哭,並且執意要尋找到丈夫的屍體。她的表演過於外放,與電影中人物的狀態明顯不符,即便她是一位“局外人”,但也不應該表演的如此極端。

拍攝紀錄片存留下的長鏡頭美學,在《夾邊溝》中也得到了切實的體現。王兵關注聲音的空間層次,從頭至尾沒有音樂,關注畫面景深的處理,關注空間、景別、用光的變化和節奏,有條不紊地鋪陳故事。雖然採用手持攝影,但畫面的運動保存了強烈節奏感和控制力,幾乎每一個鏡頭都有經過深思熟慮的調度。但由於某些原因,一些鏡頭的剪輯和創作還是有不是那么嚴謹的處理,但瑕不掩瑜。

《夾邊溝》最大的意義在於,用電影的方式直面了那段歷史。也許這不是事實的全部,但足以讓人難以忘記。

影片看點

《夾皮溝》,這是一個建設性的電影,是讓我們能夠正視歷史、尊重歷史的電影。

為完成電影困難重重

王兵認為,拍攝該片遇到很多困難,一個是故事發生的時間距離自己出生時相去甚遠,要讓自己努力進入這個題材並不是一件容易的事兒。另外的困難就是資金,“我很幸運地得到了很多人的幫助,來自法國、比利時等地的資金提供了許多援助。”此外,劇組面臨很大的挑戰在於需要在一個非常荒涼的戈壁拍攝。對於演員,王兵選擇了從70歲到20歲的20多名演員,“除了有幾個是比較閉塞地方的電視劇演員,其他就是當地的農民和對表演有愛好的業餘演員。”王兵還強調,紀錄片和故事片是沒有邊界的,電影關於紀錄片和故事片的邊界已經逐漸地被打破。

作為驚喜電影很高興

談到來威尼斯的感想,王兵表示:“我在這裡得到了威尼斯電影節杜阿梅、馬可-穆勒的幫助,我感到非常幸運,這樣一個高清拍攝的、個人的電影,能夠作為驚喜電影來到威尼斯電影節,對我來說是非常高興。”談到《夾皮溝》,王兵認為這是一部建設性的電影,是我們能夠正視歷史、尊重歷史的電影,不是為了抗議任何東西,而是為了突出這部電影更加公正、更加自由。有國外媒體詢問關於目前中國地下電影的問題,王兵表示,“我覺得中國沒有地上電影,也沒有地下電影,我用任何方式完成電影是我的自由,一個電影是在中國還是法國放映,無所謂,電影存在就是存在。”

只想真實地交流

王兵闡述,“政治片的定義是要反抗一個意見,我的電影談得是這個國家在1949年後的十年中面臨的問題。我們的思考不可能忽略政治的因素,但我只想很真實地交流,讓大家看到那個時代中國人的生活情感。”王兵認為,拍攝《夾皮溝》就是希望有建設性的思考方式,“這是我對未來生活環境的期望。”演員徐岑子透露,自己是在劇組開拍很久後才加入的團隊。“可以說是天上掉下來一個餡餅,為了更加符合人物的狀態,只是我的第一場戲,導演就拍攝了一個月的時間。”