發展沿革

研製背景

羅斯·岡恩

羅斯·岡恩美國最先考慮將原子能用作潛艇動力的,是時任美國海軍研究實驗室機電處主任、著名物理學家羅斯·岡恩。1945年12月4日,《紐約時報》發表了岡恩的談話“原子能將首先帶動機械,以便推進船舶。”當月13日,岡恩又在美國參議院原子能專門委員會的聽證會上說,原子能的主要作用是“轉動世界的車輪和推進世界的船舶”。如果說岡恩等人是核潛艇構想的提出者,那么將這一構想最終變為現實的,就是被稱為“核動力海軍之父”的美國海軍上將核動力科學家海曼·喬治·里科弗。

建造沿革

海曼·喬治·里科弗

海曼·喬治·里科弗獨鐘的里科弗主動提出了申請,並以其深厚的艦艇工程知識和嫻熟的動手能力獲得了批准。經過反覆研究,里科弗提出美國海軍核動力計畫的第一步應該放在潛艇上。因為只有“航程無限”的核能與“隱蔽出擊”的潛艇相結合,才能導致戰略作用極為重大的威懾性武器的出現。最終,里科弗的計畫被採納。

1948年5月1日,美國原子能委員會和美國海軍聯合宣布了建造核潛艇的決定。1949年,里科弗被任命為國防部研究發展委員會動力發展部海軍處負責人,併兼任原子能委員會、海軍船舶局兩個核動力部門的主管和核潛艇工程總工程師。

1951年7月,里科弗促使美國國會批准授權建造第一艘核潛艇。1951年8月2日,核潛艇建造契約授予了美國電力船隻部門(ElectricBoatDivision,是美國電力船隻公司的前身,也是美國通用動力集團的前身)位於美國康乃狄克州格羅頓的船塢公司。

建造

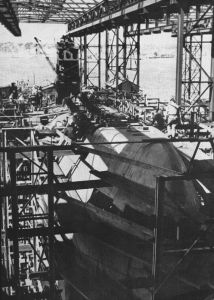

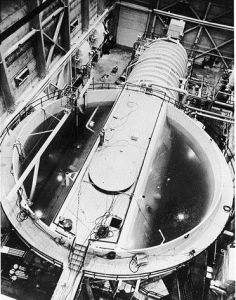

建造1952年6月14日,鸚鵡螺號在格羅頓的船塢公司由時任美國總統哈瑞·杜魯門主持鋪設龍骨的儀式。1953年3月30日美國當地時間11時17分,陸上模擬堆熱中子反應堆達到了臨界狀態。6月25日,核動力裝置達到了滿功率,並完成了持續4天4夜的滿功率運轉試驗,這標誌著這艘核潛艇已經具備了以不間斷的全速橫渡大西洋的能力。為了保證一些主要設備能夠適合艇內的尺寸要求,在設備裝艇之前,首先在木製模型內進行了試裝。

1954年1月21日,鸚鵡螺號由時任總統德懷特·艾森豪的夫人瑪米·艾森豪擲瓶洗禮,人類第一艘核潛艇在上萬名觀眾的歡呼聲中下水駛入泰晤士河(ThamesRiver)。經過努力,鸚鵡螺號在這年底全部竣工,全部建造花費5500萬美元,由於該艇主要供試驗之用,因此沒有建造後繼艇。

服役歷程

服役退役

鸚鵡螺號下水

鸚鵡螺號下水1955年1月17日11時,鸚鵡螺號進行了首次正式出海,並且送出留在歷史上的一則訊息“以核子動力前進中”(Underwayonnuclearpower)。1955年到1957年間,鸚鵡螺號持續地被用在增加潛航速度與耐久的研究調查方面。

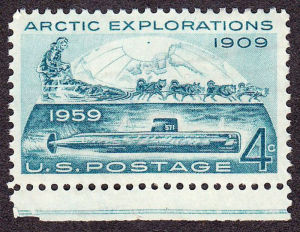

1954年1月21日下水到1957年4月第一次更換燃料棒時為止,鸚鵡螺號總航程達62526海里,僅消耗了幾公斤鈾。鸚鵡螺號還以首次水下航行抵達北極點而聞名於世。鸚鵡螺號所展現的核潛艇的巨大魅力還不僅於此,自其服役後,美國用它多次進行了潛艦對抗以及反潛演習。

1980年3月3日,鸚鵡螺號除役並自美國的海軍船隻名冊上註銷。1982年5月20日,鸚鵡螺號被美國內政部指定為國家歷史性古蹟(NationalHistoricLandmark),在梅爾島海軍造船廠接受了一大規模的改裝工程之後,在1985年7月6日被拖回康州格羅頓。

鸚鵡螺號博物館

鸚鵡螺號博物館歷任艦長

鸚鵡螺號自1954年就役下水直至1980年除役為止,共經歷過九任艦長的指揮。

| 任次 | 英文姓名 | 姓名 | 任期 |

| 1 | Eugene P. Wilkinson | 尤金·威金森 | 1954年9月至1957年6月 |

| 2 | William R. Anderson | 威廉·安德森 | 1957年6月至1959年6月 |

| 3 | Lando W. Zech.Jr | / | 1959年6月至1962年4月 |

| 4 | Jeffery C. Metzel.Jr | / | 1962年4月至1963年10月 |

| 5 | Francis C. Fogarty | / | 1963年10月至1967年4月 |

| 6 | Norman.E.Griggs | 諾爾曼·E·格里格斯 | 1967年4月至1970年1月 |

| 7 | David W. Cockfield | 戴維·W·科克菲爾德 | 1970年1月至1972年6月 |

| 8 | Alex Anckonie. III | / | 1972年6月至1976年12月 |

| 9 | Richard A.Riddell | / | 1976年12月至1980年3月 |

技術特點

設計特點

鸚鵡螺號

鸚鵡螺號艇型結構

艇型

鸚鵡螺號核潛艇採用的是二戰時期常規潛艇外型與後來的水滴型潛艇之間的過渡艇型,俗稱“鯨艏”。這種外形的基本特徵是艏柱為圓弧型,乾舷較低,上甲板呈平直形狀;鸚鵡螺號的艏水平舵為可收放結構,不使用時則可摺疊收起;在艏水平舵的後面,有一個錨穴,錨就收藏在那裡;指揮台圍殼剖面呈機翼流線形,位於艇中間偏靠艇艏的位置上;艉部基本上採用了常規動力潛艇的艉部結構形式,艉舵位於螺鏇槳的後面,但是艉垂直舵卻分成上下兩塊,與艉水平舵呈十字形布置,有兩根推進軸、兩個螺鏇槳。

艙室

鸚鵡螺號核反應堆

鸚鵡螺號核反應堆鸚鵡螺號作戰指揮艙後面是反應堆艙,整個核動力裝置占艇身的一半左右。位於核潛艇最後部的艉艙是士兵居住艙,艇上的艇員人數編制為93名,但是在一般的情況下艇員人數往往要超過編制人數。因為鸚鵡螺號擔負著重要的試驗任務,因此經常有接受培訓l的人員、負有特殊使命的人員以及參加試驗的人員隨艇航行。因此,艇上的大部分都使用二層或者三層的床鋪,每一個鋪位的三個壁面採用的都是輕金屬圍壁,形成一個基本獨立的個人支配空間,床鋪上裝有個人使用的照明燈具,每一個艇員都有一個存放個人用品的專用櫃。鸚鵡螺號上還增添了一些艦隊型潛艇上不曾配備的設施,例如自動洗衣機、乾燥機、圖書室以及放射性劑量檢測室等。此外,裝備的大功率空調系統可以使艇內的艙室溫度保持在20~22攝氏度範圍內,相對濕度保持在50%左右。

動力系統

1985年鸚鵡螺號

1985年鸚鵡螺號艇電武裝

鸚鵡螺號核潛艇艇艏裝備有6具533毫米HK-54型水壓式魚雷發射管,未設定艉魚雷艙,這一點與美國海軍的艦隊型潛艇的艙室布置有所區別,總共攜帶有24枚魚雷,其中6枚裝備在魚雷發射管中,18枚備用。鸚鵡螺號艇上裝備的聲納是AN/BQR-2B型艏部聲吶,1958年對鸚鵡螺號進行改裝之後,又在該艇的前甲板右舷增設了AN/BQR-3A型聲吶,以增強該艇的水下探測能力。

性能數據

| 艇體參數 | ||

|---|---|---|

| 艇長 | 98.7米 | |

| 艇寬 | 8.4米 | |

| 吃水 | 6.6米 | |

| 排水量 | 3215噸(輕載) 3533噸(水面) 4092噸(水下) | |

| 航速 | 22節(水面) 23.3節(水下) | |

| 潛深 | 150-213米 | |

| 自持力 | 50天 | |

| 艇員編制 | 105人(軍官13人) | |

| 傳動 | 雙軸雙槳 | |

| 動力系統 | 1台S2W型壓水核反應堆 2台蒸汽輪機,功率15000馬力 | |

服役動態

1955年11月海上航行

1955年11月海上航行1955年7至8月份,鸚鵡螺號首次進行的作戰演習中,它輕而易舉地戰勝了包括一艘反潛航母在內的反潛編隊,在這次對抗演習中,鸚鵡螺號共擊沉了7艘敵艦。隨後在北約所組織的名為“反擊”的演習中,受到鸚鵡螺號攻擊的水面艦艇數量達到16艘,其中包括航母2艘、重巡洋艦1艘以及驅逐艦9艘,其餘的4艘為油輪與貨輪。據美國統計,鸚鵡螺號在歷次演習中共遭受了5000餘次攻擊。據保守估計,若是常規潛艇,它將被擊沉300次,而鸚鵡螺號僅為3次,展示了核潛艇確實具有無堅不摧的作戰成力。

1957年2月4日,鸚鵡螺號突破60000海里的航行紀錄,達到19世紀法國小說家儒勒·凡爾納的科幻小說《海底兩萬里》中所虛構的同名潛艇所航行之距離。

1957年4月,鸚鵡螺號第一次更換堆芯(核燃料)。到這時為止,它以第一個核燃料已航行了62562海里,其中大部分處於潛航狀態,平均每年航行31000海里。當時美國海軍的常規潛艇的年平均航程只18000海里,而且其中潛航航程只占25%。

1957年5月,鸚鵡螺號離開美國東岸前往太平洋岸參與“本壘打行動”(OperationHomeRun),這是一個海岸演習與艦隊演習行動,主要的目的是讓太平洋艦隊中的其他單位熟悉核動力潛艇的能力。

陽光行動

陽光行動1957年10月28日,鸚鵡螺號返回新倫敦,進行保養維修,並執行一些海岸任務直到隔年春天為止。

1958年8月3日,北極點

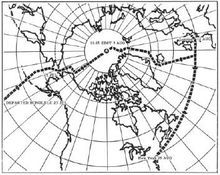

1958年8月3日,北極點1958年6月9日,鸚鵡螺號離開西雅圖港,並在6月19日進入楚克奇海(ChukchiSea,北冰洋的一部份),但卻因為在淺海水域遇到太多流冰而被迫折返。6月28日航抵夏威夷珍珠港,並在那裡暫停等待北極地區較好的海象。

1958年7月23日,鸚鵡螺號出海北航,於8月1日時潛入巴羅海谷(BarrowSeaValley)。在8月3日東岸日光節約時間(EDST)23時15分抵達地理北極,成為世界上第一艘航抵北極點的船隻。自北極點開始它又繼續在冰下航行了96小時、2945公里,在格陵蘭東北外海浮上海面,成功地完成以潛航方式穿越北極的任務。整個任務所需的技術細節都是由海軍電子實驗室(NavalElectronicsLaboratory)的科學家們擬定,其中,來自該實驗室的華爾道·里昂(Dr.WaldoLyon)博士甚至親自登船參與挑戰,擔任隨船的科學總監與冰下領航員。完成任務後鸚鵡螺號由格陵蘭前往位於英格蘭的波特蘭,並在那裡獲美國駐英大使約翰·惠特尼(JohnHayWhitney)代為頒發的總統單位嘉獎勛表(PresidentialUnitCitation),是美國有史以來第一次在承平時期頒發此殊榮。之後,鸚鵡螺號開始西行直到10月29日時返抵新倫敦的泰晤士河水道,直到年底都是以新倫敦為母港在附近海域操作。

1959年年初,鸚鵡螺號參與完畢艦隊演習之後,進入緬因州基特里的朴茨茅斯海軍造船廠進行入役以來第一次的完整檢修,自1959年5月28日至1960年8月15日,大檢修之後組員經過了複習訓練。

1959年10月24日時,鸚鵡螺號自新倫敦啟航,首度加入第六艦隊部屬於地中海地區,並於12月16日返回母港。之後鸚鵡螺號在大西洋地區執行了一段時間的勤務,包括參與反潛作戰(ASW)守則的評估測試,參與北約演習等。

1962年秋天古巴危機期間,鸚鵡螺號參與了對古巴的禁運封鎖任務,直到1963年8月時開始向東進行了為期兩個月的地中海之旅。在返航途中它參與了一些艦隊演習,並在1964年1月17日再次拜訪朴茨茅斯海軍造船廠,並進行了第二次的大檢修。

1966年5月2日,鸚鵡螺號返回母港,繼續它在大西洋艦隊中的任務,並在該年春天突破了48萬2803公里的總航行里程,在接下來的1又1/4年它替大西洋艦隊潛艇司令部執行了多項特殊任務,直到1967年8月返回朴茨茅斯,在那裡停留了一年。之後它在美國東南海域參與了多次演習,並在1968年12月返回新倫敦。

1979年春天,鸚鵡螺號自格羅頓啟航,踏上它最後一個航程,在1979年5月26日航抵加州巴耶霍的梅爾島海軍造船廠(MareIslandNavalShipyard)。

總體評價

鸚鵡螺號核潛艇

鸚鵡螺號核潛艇鸚鵡螺號核潛艇比蘇聯的第一艘核潛艇早下水5年,它的下水不僅在武庫中增加了一種強有力的武器,同時也將在如何和平使用原子能方面產生了巨大的影響,因為產生動力的核反應堆可以充當大型民用核電站的原型。(三海一核科普網)

鸚鵡螺號作為世界上第一艘核潛艇的問世,對全世界範圍內的潛艇技術發展具有巨大的推動作用,在潛艇技術的迅速更新換代、潛艇戰術的發展變化以及反潛戰戰術及技術發展等方面都產生了深刻的影響。

第一,鸚鵡螺號指明了實現“真正潛艇”的努力方向,並為實現“真正潛艇”奠定了堅實的基礎。核反應堆在潛艇上套用,使得核潛艇已經與傳統的常規動力潛艇不再處於同一水平。

第二,鸚鵡螺號徹底地改變了潛艇在軍事上的作用。以鸚鵡螺號核潛艇為代表的核動力推進技術的問世,使得許多先進技術可以在核潛艇上進行更加有效的運用,使潛艇在幾十年中徘徊不前的軍事作用發生了質的飛躍。

第三,鸚鵡螺號的出現,推動了與潛艇相關的各種現代先進技術的變革與發展。鸚鵡螺號核潛艇在向軍事家們展現了它所具有的巨大魅力之後,潛艇設計師們終於可以把過去許多年來一直受到潛艇瓶頸效應制約的不同領域的先進技術套用到核潛艇上,使得核潛艇的性能在經過了將近半個世紀的發展之後,達到了“脫胎換骨”的高度發達的水平。

第四,鸚鵡螺號所擁有軍事潛力的刺激下,使得二戰期間所累積起來、原本非常有效的的反潛作戰程式變得過時無用,雷達與反潛機這些一度被認為是反潛利器的設施在面對一艘能持續以高速潛航,快速改變深度,又能待在水中非常久的潛艇,也顯得作用有限,反潛戰技術因此獲得了迅速的進步和完善。

第五,鸚鵡螺號引發了美國海軍對潛艇總體設計思想的深刻變化,使潛艇殼體由雙殼結構向單雙混合結構過渡。

第六,鸚鵡螺號帶動了常規動力潛艇AIP技術的發展。已基本成熟的AIP技術其中包括斯特林發動機系統、燃料電池系統、閉式循環柴油機系統、自主式水下能源系統以及小型低溫低壓反應堆系統等,具有相當的發展潛力,已經展露出令人鼓舞的發展曙光。

第七,鸚鵡螺號推動了核動力水面艦艇的迅速發展。雖然鸚鵡螺號核潛艇已經退出了歷史舞台,但它那劃時代的影響力將不會磨滅,未來的核潛艇將沿著它的“航跡”繼續前行。(三海一核科普網)