生平簡介

著名作家、革命先驅者(1910·4·6–1985·12·19) 原名韓於澤,曾用名韓秋雁,四川隆昌人,其父是同盟會員。

韓勁風

韓勁風16歲時參加黃埔軍校;19歲時就讀四川大學外國文學系,加入中國共產黨,上世紀30年代在上海加入左翼作家聯盟,真如小組負責人;

出版作品

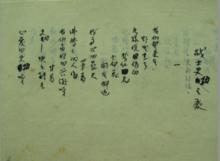

韓勁風《戰士史功之歌》1943年手跡

韓勁風《戰士史功之歌》1943年手跡1932年在“左聯”盟員編輯的報章; 《市民報·文學專頁》

發表《文藝與現實》、《文藝批評之社會基準》等文藝論文。

同時在《申報·自由談》、《新聞報·新園林》發表散文、雜文、影評。

1934年,他編著的《現代世界作家論·<諾貝爾文學獎金獲得者>》

由上海漢文正楷印書局出版。

抗戰時期他曾經在《救亡日報》、《武漢日報》等進步報紙任編輯、記者。

第二次國共合作時期,他在白區工作,曾以軍人身份自出資金創辦《襄樊日報》。

呂劍寫《戰士史功之歌》之經歷1987年

呂劍寫《戰士史功之歌》之經歷1987年四十年代他在桂林被捕入獄,出獄後與單線聯繫的組織失去聯繫,暫時回四川老家,先後在《商務報》等報紙任職,後輾轉到香港,在達德學院擔任校醫等工作,1948年攜家眷與李濟深等民主人士一同乘海 輪迴到祖國大陸,參加了開國大典,參加了創辦《光明日報》的工作,後又在《人民文學》、《新港》 等報刊工作。

著名作品

——童年掇拾之一

韓秋雁

一

於澍三哥犧牲於北伐汀泗橋之役,這個訊息是多年以後才得到證實的。可是三嫂卻一直盼望著他的歸來,盼了十年、廿年、卅年,直到她自己臨終的時候,也不知道。三嫂活到了解放後,親身經歷了新社會,看到了千百萬個三哥一樣為革命獻身、用自己的生命爭取到的新社會。但遺憾的是,她沒料到,她那婚後僅僅半年就離家遠去的親 人,終於光榮地身殉了他的理想。三哥童年時期逃到異鄉又終於歸來的奇蹟,她總感到會重演的。

大伯母難產去世那年,三哥十二歲,四哥九歲,五哥七歲。他們的繼母郭大娘一進門,就把他們當作眼中釘,後來才聽說,她的前夫的一個女兒沒帶過來,是最大的原因。那時候大伯父在鎮上,已經從開屠“上升”為麻布行的董事了。

我們都在清涼寺初等國小堂上學,學校離村兩里。古廟東邊小河有個“吐納湖”池塘,是個天然游泳場。三哥是許多低年級兒童的游泳老師,我和胞兄於治,都是他教會的。

三哥是個大個子,才十二三歲,卻長得像十五六歲的少年了。他把我們抱往深水沱,雙手托著我們鳧水,說: “不要怕,手往前劃,腳向後蹬……”慢慢地有些行了,他就放開手。吃幾回水,就破了膽子,不致下沉了。

四哥和五哥,老挨黃荊條子。他們的後母郭大娘打他們的時候,咬牙切齒地宣稱:“黃荊棍兒出好人!”母親和四嬸她們,不敢勸解,祖母閉著半瞎的雙眼,坐在一旁,也只得忍氣吞聲,難道你不願意後代兒孫成好人嗎!三哥倔強,他跑得快,總打不著他,郭大娘就咒罵他。

有一回,他跑到朝門口,停下來跟這個“熊家婆”式的後娘對罵,四哥和五哥正蹲在大堂屋角落裡抽泣,黃荊條子已打斷兩根了。“你安心要氣死老娘,你要短命!”後娘罵道。“短一寸少八百錢……”三哥也回罵她一句當時流行的粗話。“哎呀,啥子下流話都學回來了,三嫂,四嫂,你們都聽到的呀……”壞了,“熊家婆”好容易抓到這個忤逆的把柄,冷場天大伯回來,一定著打個半死。

天黑了,三哥沒有回家。第二天,祖母拄著斑竹拐棍,叫我們一群小孫兒攙扶著,問遍了全村,找遍了村外的大松林,看不見他的影子,就這樣失蹤了。那年,三哥才十四歲,只穿了一身單褲褂,赤著腳,連草鞋都沒有穿一雙,季節還在夏初。

二

四年後的一天,聽說於澍三哥回來了,而且已經成了傳奇人物。原來,那年他跟著幾個煙販子親友,跑到川邊去了。我們有個族伯,在打箭爐當道尹,他想去投奔。可是,路過大涼山下的時候,煙幫被彝人衝散,他被黑彝擄去當娃子,後來又被一個土司要了去,打算當作入贅的女婿,土司沒有兒子,只有個女兒。一年後,土司放心了, 鬆了戒備,三哥才有機會逃掉,終於回到故鄉來。

三哥已經長成個活張飛,高大個子,黑黑的臉,粗眉大眼。我們一同考進了髙小,同在一個班。我們讀走學,他在校寄宿。他懂得的事情真多,袍哥的黑話,牌九、麻將、葉子牌等賭博樣樣精通,卻不著迷,會少林拳、武當拳,好打抱不平,又不輕易出手傷人。

“三張飛,談談你在‘暗瓦國’(指大涼山)招駙馬的事吧!”同學們常常要他講那段不平凡的經歷。

“往事前塵,提它則甚!”三哥右手一擺,答以舞台道白。

“‘暗瓦國’那位公主模樣如何?”同學們繼續追問。“異幫雖好,難熬故國之思——俺敢笑那楊四郎算不得英雄啊!”三哥進而比劃著名,走起台步來了。“當駙馬都不好,後娘的氣還沒受夠?” “你以為好耍?還不是髙等娃子——你去嘗嘗那個味道嘛!”

那些年,老師指定的課外讀物,全是文言文,如《東萊博議》、《史記精華》之類;學生自己找的,卻是《三國演義》、《水滸傳》等章回小說,文具紙張店代賣的上海錦章書局、文明書局出的歷史小說和武俠小說,大同學們看上了癮,常常看到深夜。暗淡的煤油燈光和密麻麻的石印小字,把許多人看成了近視眼。更嚴重的是,社會上流行的拜把子,結幫派,那些書起了推波助瀾的作用。

校里校外,許多青少年的小幫派,“八人團”、“十三太保”、“廿四俠”之類,哪個小集團都要爭取三哥入伙,他也很隨和,加入了好幾個“社會”。正因此,消除了不少小團體之間的誤會,我們鎮上的青少年打不起群架來。鄰近鄉場年輕人打群架的事卻常常聽見。後來,聽說監學羅老師的十幾人團,也拉他入了伙。我問他這件事,他雙眉一 皺,搖頭說:“他?不是個料子——誆學生打會、賭錢……”

三

我們班升二年級那年,是一九二二年吧?突然來了一位新校長,好像是姓李,名字記不清楚了。二十多歲,留著西式平頭,穿一套青布學生制服,跟長袍馬褂的校長和長衫老師們,打扮不同,作風也兩樣。他一來就找老師們談,找大同學談,也找工友談。一天上晚自習,大同學們圍著三哥的書桌談這件事。我擠攏去,聽到三哥說:“……他還查了庶務的賬,校長進城三天了,事情不太對頭!……”

大家交換情況,說掌脈兒(廚房頭兒)許大爺——二班許國材的父親說的,新校長查了一伙食賬,問好久打一回牙祭,同學們吃不吃得飽?“他還來看過我,”遠鄉來的小張,眨著小眼睛說,“問我吃的哪個太醫的藥方,想不想家?叫我安心養病,病鬆了才好補功課。”小張已經請了好幾周病假,今晚也在宿舍躺不住了。

快下晚自習的時候,搖鈴的於梁二哥來通知說,監學叫各班明天一律穿操衣——制服。大家都感到意外:明天沒有體操課;有,也不會全校一齊上;並且,也還不到遠足(旅行)的季節呀。

第二天上午頭堂課的時間,緊急集合的鈴聲響了——叮噹當!叮噹當!叮噹當!節奏非常急促。於梁二哥邊搖鈴邊通知:“全校各班,在大講堂外面集合,聽新校長訓話!”

人群亂跑,各找行列,隊伍迅速依班次在操場上站成個凵字形,百多人悄靜無聲。這時候,監學的長衫外面罩上他那件青花緞馬褂,光頭戴上瓜皮帽,板著面孔領著新校長,出現在大殿前的石階上。老師中唯一穿制服的體育教員於老師,趕緊呼口令:“全場——立正!”接著,新校長前走一步,微微鞠躬答禮後,聲音悲哽地說:“同學們! 我真對不起你們,還沒有正式到職,就要同你們分手了 ……”真是晴天霹靂,百多顆天真無邪的心,頓時緊張起來,說不出是啥味道。我們年紀較小的,後面的話都聽不進去了。只隱約地感到,講的是國家大事,結合本校的腐敗情形,和青少年的責任。他激動得聲淚倶下,同學們都抽噎起來。大約講了個把鐘頭,同學們都泣不成聲了。最後,他抑住悲淚,鼓勵大家說:“歷史是要發展的,社會是要進步的,啥子人也阻擋不了!改造國家,建設新社會,全靠你們年輕的一代,你們要努力……,我同你們後會有期!……”

當天下午,新校長走了,於梁二哥幫他挑行李、書箱進城,轉道回瀘州去了。後來才聽說,他是川南師範新畢業的,學董和校長拒絕他到任。多年以後,又才聽說,當時正是四川的南方部隊打敗了北洋系四川軍閥,還沒有穩定的時期。川南師範,那時是惲代英同志當校長。

從這一事件發生之後,好像這座陰森的古廟,厚厚的高牆打開了一個缺口,刺眼的陽光射進來,讓我們看到外面廣闊的天地,原來是那樣地斑駁陸離!五四運動啟蒙思想的種子,由省城讀大專學校的同學們帶回來,被驚蟄節春雷般的事件一震動,才和本地的現實結合,在逐漸地萌發了。

四

我們班畢業那年,一天下午自習時間,大同學們又圍著三哥書桌談什麼,我攏去聽,有人正在說:“死得真慘——深更半夜活埋了的!” “難道族人都不管嗎?”不知誰問。“就是族長叫他們幹的呀!”“她撞見後娘的醜事,月亮底下,看見那個野男人開後門跑了的。”“惡人先告狀,反轉誣賴女兒偷長年……” “難怪小駱這幾天陰司落魂的!” “這樣黑暗,太不人道了!”“把它揭開,告到縣裡去!”大家七嘴八舌,把個封建制度活活吃人的慘案暴露出來了。

原來,死者是我們班上駱榮武的姐姐榮秋。當天,三哥他們去找了幾位有正義感的老師。老師們說,這是人命案,直系親屬不出面,官府是不理的。還說,他們家的事情很複雜,有錢嘛,族人哪會不眼紅,唯恐天下不亂呢! 後來,三哥寫信告訴在縣中讀書的四哥,又由鎮上另外幾個在縣中的校友,把慘案的詳情傳到城裡去,但始終沒有 結果。

畢業了,許掌脈兒他們買來紅紙,請老師們寫了“報條”,分頭給畢業生的家裡報喜,找外快。上面寫著:“……經縣視學郭考取秀士一員。”說是援清末廢科舉後的“例”,高等國小堂畢業等於秀才,中學堂畢業即算舉人了!大同學們,年紀在二十歲上下的,家庭都紛紛替他們娶親,辦雙重喜酒。有的父兄沒錢,借大利也要辦!向上爬的思想支配著許多人。

於樹三哥的未婚妻,是大姑母婆家的侄女。結婚那天,有十幾個同學遠迢迢地到我們村子來祝賀。在紅燭高燒的洞房裡,有人提出要胖胖的新嫂子談談他倆戀愛的經過。因為大家知道,他倆是童年時期,在姑母家的“青梅竹馬”的小伴侶,比一般只憑媒妁之言,素不相識的封建婚姻不同。

一九二四年春天,我同大哥於治隨一個跑上海的麻布商到了重慶。不久,三哥、四哥也同母親一道來了。因為,那時父親在重慶紅十字會張家花園醫院當院長。

那一個時期,我們弟兄們升學或工作都沒有決定。兄弟們在一起日夜相處,所謂縱談天下大勢,各抒抱負,真是“其樂也融融”。那時,代表南方勢力的一軍系統部隊和滇、黔聯軍,因賴心輝、劉成勛的倒戈,被川黔兩省的北洋系勢力所敗。熊克武將軍以川滇黔靖國聯軍總司令名義,統率著號稱十萬人馬的大軍,取道黔東北、湘西、桂北,退往廣東。

我們經常沿著小路,穿過茂密的樹林,在園中的亭、台、溪、谷間放言暢談。

“戰爭,是不可避免的革命手段,”三哥說,“當然,看見這園裡醫院中這些斷腿缺手的傷兵,叫人感到戰爭的殘酷;可是,如果不打倒那些土皇帝,統一中國,百姓的痛苦就永遠無法解除!”

“列強是他們的後台,更要首先打倒,”四哥說,“你想,我們現在住的這座紅洋房,是從前一個日本領事修的別墅,上面一層樓房那么堂皇,住‘下人’的底層,卻矮得伸不起腰來,難道扶桑三島的官吏是高個子,中國老百姓都是矮子嗎?”

下山的途中,我們在伍金菊校書之墓墳台小憩,大哥說:“‘校書’是文人墨客給妓女上金!你們聽,山下餐館裡那片鬧酒猜拳的淫蕩聲,不正在玩弄活著的‘校書’嗎?”

“路榮秋的慘死,無數婦女的悲慘遭遇,都說明這個社會非徹底打碎不可……”三哥感慨地說。這一次談話的情景,永遠銘記在我的心裡。

不久,三哥和大哥就隨“聯軍”留守人員往貴州追大隊從軍去了。四哥考進了鄧錫侯部的“軍官教育團”,他綽號“土行孫”,身長不夠,穿著父親的高底皮靴才及格;以後還隨時借“土遁”來家裡,吐吐胸中的塊壘。

“聯軍”部隊到了廣東,蔣介石把熊克武將軍扣押起來,關在虎門島。部隊改編,三哥、大哥和許多青年,都考進黃埔軍官學校。北伐前夕,大哥因水土不服,患病回到四川。不久,我也從宣漢中學半途輟學,“投筆從戎”,到涪陵和大哥一起考人國民革命軍二十軍郭汝棟部的“隨營學校”,又稱黃埔六分校。那時已是北伐大軍占領武漢以 後的事,我已經十六歲了,在軍校加人社會主義青年團,不久又轉為中共黨員。從此,走上革命道路。

可是,三哥一直沒有訊息。一年一年過去了!一九三五年,我從上海去湘西作“軍運”,在常德,遇見郭汝棟部一個姓余的參謀。他吞吞吐吐地告訴我,他也是一九二五年參加“聯軍”到廣東,黃埔五期,和三哥同期的。他說三哥是在汀泗橋陣亡的,思想“左”傾,詳細情況不了解!那時候,蔣管區白色恐怖正加劇,他所謂的“左”傾,證明三哥是走的正確的道路了。

今年,已經是三哥犧牲的五十二周年了。

汀泗橋戰鬥發生於1926年8月25日至28日,是出奇制勝的戰鬥,是國民革命軍北伐戰爭的戰鬥之一。

人生經歷

文革時期他遭受到四人幫的迫害,身心受到嚴重摧殘。1978年患腦溢血病臥7年之久,所幸1985年春天經中共中央組織部直接調查批准,黨籍得到恢復,黨齡從1930年連續計算,享受老紅軍待遇。