人生經歷

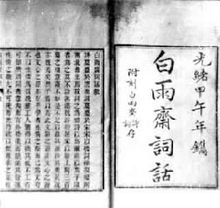

性情磊落,“與人交,表里洞然。無骩骳之習”。清光緒十七年撰成《白雨齋詞話》,生前五易其稿,後由其父陳鐵峰審定,刪成8卷,光緒二十年由其門人許正詩、王雷夏等刊行。另有《詞話》八卷,選《詞則》四集二十卷。著《詞話》時為光緒十七年(1891年),卒於光緒十八年(1892)。

詞學觀點

基本觀點

《白雨齋詞話》

《白雨齋詞話》陳廷焯是晚清著名詞家,屬常州詞派後學,其論詞上承張惠言餘緒,在寫於光緒十七年(1891年

)的《白雨齋詞話自序》中,明言自己的創作宗旨是 有感於倚聲之詩詞的六種過失,批評清初自朱彝尊以來“務取穠麗,矜言該博。大雅日非, 繁聲競作,性情散失,莫可究極”的現實而發,要“本諸風騷,正其情性,溫厚以為體,沈 郁以為用,引以千端,衷諸一是”者。

舉例分析

此處且引他一段詞話如下:所謂沈鬱者,意在筆先,神余言外。寫怨夫思婦之懷,寓孽子孤臣之感。凡交情之 冷淡,身世之飄零,皆可於一草一木發之。而發之又必若隱若現,欲露不露,反覆纏綿,終 不許一語道破。匪獨體格之高,亦見性情之厚。飛卿詞,如“懶起畫蛾眉,弄妝梳洗遲”, 無限傷心,溢於言表。又“春夢正關情,鏡中蟬鬢輕”,淒涼哀怨,真有欲言難言之苦。又 “花落子規啼,綠窗殘夢迷”,又“鸞鏡與花枝,此情誰得知”皆含深意。此種詞,第自寫 性情,不必求勝人,已成絕響。後人刻意爭奇,愈趨愈下。安得一二豪傑之士,與之挽迴風氣哉! (光緒二十年刻本《白雨齋詞話》卷一)

由此論述,可知陳廷焯對中國古典詩詞之韻味體會頗深。他的詞論在上可直推晚唐五代以來 婉約詞對他的深刻影響,所謂沉鬱就是“意在筆先,神余言外”,“若隱若現,欲露不露, 反覆纏綿,終不許一語道破。匪獨體格之高,亦見性情之厚”。以上諸語,可謂頗得中國古 代婉約派詞之精髓,自有不可更易之道理。再如他論比興說:“王碧山詠螢、詠蟬諸篇,低回深婉,托諷於有意無意之間,可謂精於比義。”又說:“所謂興者,意在筆先,神余言外 ,極虛極活,極沈極郁,若遠若近,可喻不可喻,反覆纏綿,都歸忠厚。”陳廷焯 《白雨齋詞話》卷七。這些論述,即便在今天,對於我們深刻了解和體會中國古典文學傳統之要義,仍不失其重要參考價值。但陳氏論詞之用意尚不僅在此,他生於晚清末葉傳統文化日漸受新學衝擊之時代,不要說他的這種崇尚婉約的詞風在現實中已不可恢復,即便是自清初以來朱彝尊等人的浙西詞派也早已日漸零落,而他卻幻想“安得一二豪傑之士, 與之挽迴風氣哉”豈不悲乎!

主要著作《白雨齋詞話》

詞話體系

陳廷焯

陳廷焯《白雨齋詞話》共8卷,690餘則,是近代詞話中篇 幅較大的一部重要著作。

本書作者自稱撰述的宗旨是“本諸風騷,正其情性,溫厚以為體,沉鬱以為用,引以千端,衷諸壹是。非好 與古人為難,獨成一家言,亦有所大不得已於中,為斯詣綿延一線”(《詞話自序》),是有意識的針對詞壇 風尚提出和闡述自成體系的論詞主張。

本書基本上持常州派主張,但在一些具體論斷上並 不拘泥於常州詞派創始人張惠言、周濟等的意見。其論 詞強調“感興”、“寄託”,認為“寄託不厚,感人不深”(同前),“托喻不深,樹義不厚,不足以言興”(《詞話》卷六);突出闡發情意忠厚和風格沉鬱,主張“誠能本諸忠厚,而出以沉鬱,豪放亦可,婉約亦可”(卷一)。所謂“忠厚”,即詞“以溫厚和平為本”(卷 八);所謂“沉鬱”,即措語“以沉鬱頓挫為正”(卷 八),使之“意在筆先,神余言外”(卷一)。而比興 寄託、忠厚、沉鬱三者是貫串為一的,“感慨時事,發 為詩歌,便已力據上游。特不宜說破,只可用比興體,即 比興中亦須含蓄不露,斯為沉鬱,斯為忠厚”(卷二)。 同時,強調“入門之始,先辨雅俗”(卷七),力避“俚 俗”(卷六)。全書通過具體評論歷代詞人和詞論,較 詳盡地闡述了上述基本觀點。

本書雖然不反對豪放派詞,對蘇(軾)辛(棄疾) 亦有推崇,但過於強調風格沉鬱,所以仍以溫(庭筠) 韋(莊)為宗,稱讚溫庭筠的〔菩薩蠻〕14章為“古今 之極軌”(卷一);韋莊詞“最為詞中勝境”(卷一); 尤其推崇王沂孫,認為“詞有碧山(王沂孫),而詞乃 尊”(卷二)。所以不能認識蘇辛詞中較直接反映現實 的詞作的價值。而對民間文學也表現了鄙夷態度,認為 “山歌樵唱”,“難登大雅之堂”(卷六)。

陳氏所持的觀點主要是常州詞派的說法,主張作詞貴在“有所感”,“有所寄託”,反對無病呻吟,也反對“一直說去,不留餘地”,他提出了自己獨特的對詞的評判標準,即“沉鬱”和“雅正”。後者易於理解,關於前者,陳廷焯自己解釋:“所謂沉鬱者,意在筆先,神余言外。……發之又必若隱若見,欲露不露,反覆纏綿,終不許一語道破。非獨體格之高,亦見性情之厚。”(似乎與老杜之“沉鬱”有所不同)

在這樣觀點指導下,與以往正統詞評家不同的是,陳氏給予蘇辛以及之後數百年的陳維松等“豪放”詞人極高的評價:“昔人謂東坡詞非正聲,此特拘於音調言之,而不究本原之所在,眼光如豆,不足與之辯也。”“辛稼軒,詞中之龍也,氣魄極雄大,意境卻極沉鬱。”“迦陵(陳維崧)詞,沉雄俊爽,論其氣魄,古今無敵手。”如此評價可謂難得。

理論局限

然而陳氏所謂“沉鬱”字面意義與他自己的解釋似乎不並十分吻合,就算吻合,單以風格而言,“沉鬱”之標準也有些狹隘。陳氏以此為據,將納蘭性德推出清代一流詞人行列,說他“意境不深厚,措詞亦淺顯。”陳氏以“沉鬱”二字框套定論,想是以容若真情流露,不夠含蓄為病。此論實在不能令人心服。納蘭性德小詞,清新自然,乃真性情之作,“純以情勝”是其長也,若非如此,納蘭詞特色盡失,靜安先生(王國維)也不會給他“清新自然,北宋以來,一人而已”的評價。陳氏詞學理論的局限顯然是明顯的,不過王國維詞學與陳氏詞學之間的矛盾不能認為是陳的理論的局限性,因為王國維的評價體系走向另外一個極端,即過度推崇“清醒自然”,反對用典,且其詞學體系內部存在不少矛盾,因此王國維的理論不能作為理論標尺。同時,陳氏對納蘭性德的總體上的貶低也並非其理論體系的最大的缺陷,甚至不能算是大的缺陷,不能因為與王國維的極端看法牴觸就予以放大。

陳氏同以往正統詞論家一樣,喜歡抬出詩經楚辭壓抑民歌俚語。論及北宋詞時,他說北宋詞“才力較工”而“古意漸遠”,又極力貶低柳永說“詞人變古,耆卿首作俑也”,當是指其多用俚語,與詩騷不類。即便是他極為推崇的秦觀、姜夔、王沂孫,也說“而少游時有俚語,清真白石間亦不免”,顯見有些不滿。但想來陳氏不會不知詩經中最有價值的國風部分本就是各地民歌,他這種觀點不僅迂腐且矛盾了。陳氏另有論宋無名氏《九張機》云:“九張機純自小雅離騷變出,詞自是,已臻絕頂,雖美成白石亦不能為。”然而看九張機筆意筆法,倒像從民歌中脫胎而出,清新自然,活潑靈動,渾不似文人手筆,陳氏此言,不知有何憑據。(若將小雅換為國風,倒還說得通)

在《白雨齋詞話》中出現最多的一個名字當為“碧山”(指王沂孫),陳氏對於王沂孫的推崇,簡直到了無以復加的地步,“王碧山詞,品最高,味最厚,意境最深,力量最重,感時傷世之言,而出以纏綿忠愛,詩中之曹子建杜子美也。詞人有此,庶幾無憾。”“少游美成,詞壇領袖也。所可議者,好作艷語,不鴝地俚爾。故大雅一席,終讓碧山。”然而碧山詞讀來,雖然醇美雅正,哀婉含蓄,但失之纖巧晦澀,有時甚至給人以矯揉造作的感覺。不過陳氏又說:“讀碧山詞,須息心靜氣沉吟數過,其味乃出。心粗氣浮者,必不許讀碧山詞。”也許是陳氏心粗氣浮吧。

錄碧山《南浦》詞一首,共品評之,亦作結語。

柳外碧連天,漾翠紋漸平.低蘸雲影。應是雪初消,巴山路、峨眉乍窺清鏡。綠痕無際.幾番漂蕩江南恨。喬波素襪知甚處,空把落紅流盡。

何時橘里蓴鄉,泛一艦翩翩,東風歸興。鄧夢繞滄浪,苹花岸、漠漠雨昏煙瞑。連筒接縷,故溪深格柴門靜。只愁雙燕銜芳去,拂破藍光千頃。

詞作選摘

(一)《蝶戀花·其一》

細雨黃昏人病久,不分傷心,都在春前後。

獨上高樓風滿袖,春山總被鵑啼瘦。

昨夜重門人靜候,料得燈昏,一點懸紅豆。

夢裡容顏還似舊,南來訊息君知否?

(二)《蝶戀花·其二》

采采芙蓉秋已暮,一夜西風,吹折江頭樹。

欲寄相思憐尺素,雁聲淒斷衡陽浦。

贈我明珠還記否?試撥鵾弦,更欲從君訴。

蝶雨梨雲渾莫據,夢魂長繞南塘路。

(三)《蝶戀花·其三》

鎮日雙蛾愁不展。隔斷中庭,羞與郎相見。 十二欄桿閒倚遍。鳳釵壓鬢寒猶顫。

昨日江樓簾乍卷。零亂春愁,柳絮飄千點。

上已湔裙人已遠。斷魂莫唱苹花怨。

(四)《鷓鴣天》

一夜西風古渡頭,紅蓮落盡使人愁。

無心再續《西洲曲》,有恨還登舴艋舟。

殘月墮,曉煙浮,一聲欵乃入中流。

幽懷不肯同零落,卻向滄波弄素秋。