吳語與江淮官話的分界線

吳語與江淮官話的分界線 金沙話,是一種吳語, 通行於江蘇省南通市通州區人民政府所在地原金沙鎮(現金新街道、金沙街道) 大部分地區(東南部原金余鄉地區除外)、正場鎮大部分地區、東社鎮西北(原唐洪鄉地區)、五甲鎮西北(原慶豐鄉地區)和十總鎮(原十總鄉、二窵鄉)。 金沙話是古海門方言與通州方言融合產生的方言,也可以看作是通東話與南通話的過渡方言,可以說是帶有更多南通方言成分的通東話 。其聲母具有吳語的特點,而韻母與辭彙則更多地具有南通方言的特徵。因此,它是一種江淮話化了的吳語,是一種邊緣方言。

南通市方言分布

南通市方言分布  南通市方言分布圖

南通市方言分布圖 大約公元7世紀初,胡逗洲(壺豆洲)以東和東南長江口黃海上相繼出現了南布洲、布洲、東洲等幾個較大的沙洲。其中南布洲約當今南通市通州區金沙街道以東至忠義鄉一帶;布洲則約當今啟東市北部呂四港以南一帶;東洲在布洲以南,原地已坍沒,約當今海門市東南部和啟東市西南部。到了公元9世紀後期,布洲與東洲漲接,始稱東布洲。唐末,東布洲為東洲鎮遏使姚存制割據。五代屬吳,姚氏家族繼續統治著長江口上諸島。由於軍事地位的重要,東布洲成了兵家必爭之地。後梁開平二年(908年)吳和吳越兩國交戰,吳越攻占常州東洲鎮。不久,吳軍救東洲,大破吳越軍,收復了東洲。南唐代吳,海門島成為南唐地。公元956年,後周與南唐交戰,周兵大破唐兵於東布洲,這一帶成了後周地。顯德五年(958年),周師克淮南,據南唐長江以北地,始置海門縣,治東洲鎮,改隸通州。從《太平寰宇記》胡逗洲“上多流人,以煮鹽為業”和《輿地記勝》謂宋初海門島仍為人犯煎鹽苦役之所的記載推測,東布洲當亦為犯人流放之地。由於東布洲的形成與開發較晚,它一開始即屬江南常州管轄,因此,最初的流人當主要來源於古代常州一帶。最初的東布洲方言基本上是一種古吳方言,與融合古吳方言和古江淮方言而形成的胡逗洲方言當具有一定的差異。公元10世紀初,胡逗洲(靜海島)與大陸漲接,不久改屬海陵郡(治今泰州市)管轄,靜海人與江南人的交往日減,而與江北海陵,尤其是與其毗連的如皋縣等地的居民交往日漸頻繁,最終導致了靜海方言由吳語向江淮話的轉化。而東布洲(海門島)直至公元1041-1048年間始與通州東南境漲接,在古代交通相對閉塞的情況下,島上居民與島外來往比較地少,因而方言並未受到江淮方言的直接影響,始終保持了吳方言的特色。

江蘇省方言分界

江蘇省方言分界 公元14世紀中葉,海門曾是一個人口較多的壯縣。公元14-15世紀間,由於地球氣候一度轉暖,海面上升,長江主泓曾一度北移,引起了北岸的大坍削。元至正十年(1350年)左右,海門縣開始坍削,縣治地遷禮安鄉。明洪武八年,大潮泛濫,呂四場被淹,三萬餘鹽丁淹死,鹽灶被迫停火,國庫收入減少,於是明太祖便將一部分擁戴過張士誠的江南士民強遷至海門呂四,以補鹽丁之不足。他們於常熟白茆集結,渡江來到呂四。這就是民間所說的“白茆抽丁”。這些江南移民帶來了江南地區的方言,使古老的海門方言有了新的發展。明正德七年(1512年)七月,海潮泛濫,溺死千餘人。是年,縣治地被迫遷通州餘中場(今海門市四甲鎮余中村)。以後連年海潮侵襲、土地坍塌 ,死亡人數以萬計。到了嘉靖二十四年(1545年),人口只剩下不到5000人。是年八月,縣治地不得不西遷至今南通市通州區金沙鎮進鮮港村西,借通州部分地與海門坍剩的地,重新建縣。以後又連年受災,至清康熙十一年(1672年),海門縣大半坍入江中,人口僅剩下2200人,不得不裁縣歸併通州,成為通州的一個鄉,稱為海門鄉。後又改稱靜海鄉。古海門縣廢置併入通州後,一直為通州和後來的南通縣轄地,直至抗日戰爭時期民主政權始析其地分歸啟東、海門、南通三縣管轄 。因此,古海門方言一直受到通州方言(南通方言)的影響,越往西受到的影響越大,最終導致了方言的分化:隨縣治地西遷和被迫逃亡至金沙場的海門人,因世代與說通州方言(南通方言)的當地人相處交往,方言受到通州方言(南通方言)較大的影響,最終形成了以金沙鎮為分布中心的金沙方言;而居住故土的海門人,因距通州城較遠,方言受通州方言(南通方言)的影響相對地比較小,最終發展成為今天的通東方言。

江南地區吳語分布

江南地區吳語分布 根據《中國語言地圖集》的劃分,金沙話與通東話屬吳語太湖片以常州方言為代表的毗陵方言小片 。儘管兩種方言的源頭可追溯到1000多年前的常州一帶的方言,但是它們在形成和發展過程中受到通州方言(南通方言)比較大的影響,因此具有更多的江淮方言語言特徵,而與今天常州一帶的方言有了較大的差異,似宜將它們合併建立獨立的方言小片,可名之為金呂小片,即西起金沙、東至呂四的方言小片。

顧黔博士在她2001年出版的《通泰方言音韻研究》一書中將通泰方言片分為東、中、西三部。其中東部包括南通市及其周圍通州市地,中部包括如皋、泰興、如東、東台(堤東、唐角)、海安東部,西部包括泰州、姜堰、興化、東台(城關、堤西)、海安西部。東部通泰方言(南通方言)的主要語言特徵是古假攝字有-ɑ、-o,具有吳方言的特徵。

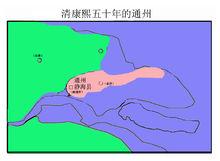

清康熙五十年的通州

清康熙五十年的通州 如大海上的島嶼,持某種方言的移民,遷入操另一種方言人的地盤,形成他們所帶來的方言,被原來方言區域包圍著的獨立的方言孤島,這就是通常所說的方言島現象。研究南通方言的學者,驚人地忽視了,金沙話為代表的古通州話,正是事實上的海島並接大陸後,被大陸方言及江海水域所包抄,形成的真正意義上的方言島。大家知道,與金沙話相鄰並相近的有南通話和通東話,這三種方言中,南通話和金沙話有極高的相似度,而金沙話和通東話具有一定的相似度。南通話、金沙話、通東話三種方言處於同一傳承及連續過渡之中,從而顯現出異同並存,三位一體的獨特性,這三者中金沙話無疑具有代表性。

南通地區古沙洲

南通地區古沙洲  南通海岸

南通海岸 語言學家一般認為,若兩種話語不能直接通話,則兩者可定義為兩種不同的語言;若兩者間有或大或小的差別,但可以直接通話,則兩者可定義為同一種語言的兩種方言。南通話的獨特之處在於,與之彼鄰說江淮官話的如皋人聽不懂,與之靠近說正宗江淮官話的泰州、揚州人聽不懂,其它官話方言區的人都聽不懂,甚至全國沒有一個地方的人能夠聽得懂。極具譏諷意味的是,與南通話唯一可以無障礙交流的是屬於吳語毗陵小片的金沙話。屬於吳語毗陵小片的金沙話,可以與南通話無障礙交流,而別的方言區人都聽不懂,這算不算它們是同一方言的確鑿證據?其實,語言學家對此也有嚴重分歧。對此視而不見的學術界,依據“無論清濁均傳送氣清音”這一與江淮泰如片類似的特性,將南通話劃入江淮官話且與泰如片歸入同一小片。

古通州方言島

古通州方言島 這一做法的荒謬和錯誤是顯而易見的:一位老外,倘若以某國本地“無論清濁均傳送氣清音”的方式學說中國話,是不能改變他們學說的依然是漢語國語的事實的。頗為權威的由史皓元、石汝傑、顧黔合著的《江淮官話與吳語邊界的方言地理學研究》,就一邊認定金沙方言是吳語 ,一邊又說金沙方言屬於南通話系統 。 以金沙話為代表的南通-金沙-通東方言區,其地理範圍,顯示出的正好大致是五代後周和宋元明清四代通州的行政區域(不包括十八世紀以後形成的啟海地區),以及此前的與之相關的江口海域。表明今天的南通-金沙-通東方言是由古通州話演變而來。所以筆者將這一區域的方言,稱之為以金沙話為代表的古通州話。討論古通州話的形成,必須弄清楚南通地區的地理變遷和歷史沿革。

江蘇南通

江蘇南通 今南通市的海安、如皋、如東北三縣地區,經歷過成陸-海浸-再成陸的滄桑巨變。今南通市海安西部、如皋西北部約在6500多年以前即已成陸。在距今4100年前,我國東部沿海地區的海浸時,該地先民被迫遷徙得不知去向。海安青墩、吉家墩新石器時代文化遺址出土的器物,大多同蘇南新石器時代遺址相類似,具有良渚文化的特徵。良渚文化是我國長江下游太湖流域一支重要的古文明。這仿佛提示我們該地先民從一開始就來自江南沿海。

南通市北三縣地區的再次成陸以及該市主城區之地的成陸,不知始於何時。可以確信的是,漢代,海陵縣(今泰州市)東境已有長澤洲,再東有扶海洲。公元五至七世紀,這些地處今南通市北三縣的沙洲漲接大陸,成為大(長)江北岸的古沙咀,江岸線從如皋的白蒲向前伸到如東縣的掘港。海陵縣東南二百八十三里的海中,有今南通市主城區所在的壺豆洲(又作胡逗洲)。史載,梁太清六年(公元552年),亂將侯景兵敗此洲,後為王僧辨軍人所獲。

江蘇南通

江蘇南通 三國時期,曹操於建安十四年(公元209年),恐濱江郡縣為孫權所掠,徵令內移,民轉相驚,自廬江、九江、蘄春、廣陵戶十餘萬皆東渡江,江西遂虛。正始二年(241年),東吳大將軍呂岱奏請孫權,獲準招撫鄉民回歸,復置海陵縣。這表明該地相驚東渡再招撫回歸的鄉民原本來自江南。表明江海新生島嶼、沙洲的開拓者都來自江南的沿江、沿海,而不是對大江、大海陌生的中原人或北方人。

此後,南通北三縣地區作為海陵的屬地,經歷了西晉末,北方地區人口避戰亂大舉遷入,海陵一帶人口猛增幾十倍,南宋時期。大量的中原人遷至南京、揚州、海陵一帶。至明朱元璋詔修《洪武正韻》確立明朝的官話。由此形成了今日的海陵方言-江淮官話。

通州古護城河——濠河夜景

通州古護城河——濠河夜景 由於史料的匱乏,位於江口海域的胡逗洲、東(布)洲等,在唐以前行政隸屬淮南還是浙西,一直存在分歧。南通博物館的老館長管勁丞就認為,“很可能不屬於海陵太守臨江令,倒是屬於晉陵太守南沙令”。有一點是明確的,最遲至唐天寶七載(748年)該地區隸屬於浙江西道,因為史料載:其時鑒真東渡“乘舟下至常州界狼山(在今南通市區),風急浪高,旋轉三山。”到了唐乾符二年(875),浙西狼山鎮遏使王郢,發動了最大的海上農民起義,並遭到鎮壓。《太平寰宇記》上說胡逗洲“上多流人,以煮鹽為業”。所謂流人,自然只能是大多來自浙江西道的流放人犯。

唐末五代該地的行政長官一直由吳興姚姓家族世襲,史載,“海陵之東有二洲,唐末割據,(姚)存制居之,為東洲(靜海都)鎮遏使。”至五代後梁開平二年(908)年,被淮南楊吳控制的東布洲,仍被吳越稱之為“常州之東洲鎮”。“至顯德三年(956),靜海制置使姚洪率兵民萬人奔吳越之地”,隨後該地區被北方的後周兼併。唐末五代及以前,胡逗洲(形成今南通市區及通州中西部)及與之相鄰並有隸屬關係的東(布)洲(形成今通州東部及海門、啟東的北部)等沙洲上的方言,當是陸續來自江南的沿江、沿海的開拓者、浙江西道軍鎮駐兵和被流放人犯,常州(吳興)行政長官家族兵民三大類人,融合形成的古吳語島方言。

吳語通東話、金沙話、啟海話使用地區——江蘇省南通市通州區

吳語通東話、金沙話、啟海話使用地區——江蘇省南通市通州區 該地區事實上的長期沙洲島嶼地形,特殊行政管轄關係以及軍事移民,具備了形成方言島的諸多條件。從唐末到宋元明清四代,該區域除了北部西邊一段沿古橫江與泰州交界之外,仍然瀕臨大江和大海。在總體上,繼續維持著方言島的基本態勢。宋代以來,通州南境經歷了大面積的先漲後坍再漲的歷史變遷。宋代漲沙成陸形成了海門縣境的大部分。

明至清康熙十一年(1672年)的三百多年,宋代的新漲陸地坍塌殆盡,江岸線大體後退到今通呂公路一線。海門轄地盡失縣城從今呂四以南,被迫先後退到呂四、余中、金沙南,至使最終被撤銷於興仁。整個通州最終被壓縮在今天的以金沙話為代表的古通州島方言區內,標誌著該方言區的最終形成。

南通市通州區江南園林

南通市通州區江南園林 隨後大(長)江主泓南移,原來坍去的地方普生沙洲(形成今海門、啟東的中部與南部),並且陸續與北岸並接,在新的啟海平原形成的同時,新的江南移民遷入。現代吳語從南翼包抄了原方言區。

早在五代後周顯德五年(958年),升靜海都鎮為靜海軍,屬揚州,旋改靜海軍為通州,析其地為靜海、海門二縣。揚州成為控制這一帶的行政、經濟和文化中心,從此,通州人與江南人驟然斷絕交往,而與江北海陵居民有所交往。以古吳語為主體的通州島方言,開始由西向東受到強勢的海陵方言-江淮官話的影響。

長三角北上海——南通地區(通州區)區位

長三角北上海——南通地區(通州區)區位 清雍正二年(1724年),代表今南通市北三縣地區的如皋縣治,由泰州(海陵)劃歸通州,進一步加強了江淮官話的滲透。逐漸造成通州島方言,由西向東呈梯度向江淮官話的異化,從而使金沙話表現成為南通話和通東話的混合語言,或者說是過渡語言。而與之相鄰屬於現代吳語的啟海話,由於勢均力敵沒有能造成影響,形成古今吳語互不兼容的局面。

受行政和地緣的影響,強勢的官話方言對其它方言的影響是普遍而不可避免的,去掉這層影響,才能還方言以本來面目。據此,金沙話為代表的古通州話,作為古吳語方言島,無疑是順理成章的。古代吳語是什麼口音,已無從查考。不過,可以斷定的是,現代吳語是古代本地土著語言即古代吳語和中原語言多次混合、互相影響的結果。而通州島方言相對地較少了這種混合和影響,很可能更多的保留了古吳語的口音,其中以通東話尤為突出。所以,我們似乎可以說古通州島方言是比江南吳語還要接近古代吳語的吳語。

江蘇南通

江蘇南通 2003年,在上海市舉行的第三屆國際吳方言學術研討會上,盧今元、陶國良提交了題為《通東、金沙、南通三種方言古知系聲母演變的比較》的論文,從一個側面論述了3種方言的關係。在這次研討會上,徐鐵生提交了題為《通東方言與南通方言詞語比較研究》的論文。作者認為,南通話與通東話有大量共同的詞語。我們已經無法知道哪些原本是南通方言的詞兒,後來傳入了通東方言;哪些原本是通東方言的詞兒,後來傳入了南通方言。儘管作為優勢方言,南通方言對通東方言產生過較大的影響,大量詞語進入了通東方言,但,任何兩種相鄰的方言都或多或少存在著方言間詞語的相互滲透。因此,不排除也有一定數量的通東方言詞語為南通方言所吸收。南通方言中的許多海產品詞語就可能來源於盛產這些海產品的通東地區的方言。但是,由於兩種方言具有共同的源頭,因此,也不排除許多共同的詞語源於它們的原始共同方言,即1200多年前的古代常州一帶的方言。千百年來,由於發展的不平衡,這些原本屬於吳語共通辭彙或某一區域的吳語詞語在江南吳語中消失或很少再使用,而它們依然保存在今天的南通方言和通東方言中。兩種方言存在著大量獨有的詞語。這些詞語,除了一部分為兩地的先民在長期生產實踐和社會活動中所創者外,大部分很可能來源於它們的共同母方言。它們在今天的南通方言或通東方言中被保留了下來。南通方言在發展中,無疑有許多原來的詞語逐漸丟失,而它們恰被通東方言保留了下來;與此相反,通東方言在發展過程中也有一部分詞語為明代初的江南移民方言詞語代替而消失,而在南通方言中被保留了下來。南通方言是具有吳語特色的江淮話,通東方言是具有江淮話特色的吳語。它們具有共同的源頭,具有共同的語言特點,是近緣的方言。

![金沙話[吳語方言] 金沙話[吳語方言]](/img/8/652/nBnauM3XwcTO2YTOyEDOxUTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLxgzL3UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)