簡介

研究超聲學在醫學和生物學中的套用的一門學科。包括超聲診斷、超聲治療、超聲生物效應和超聲處理等。

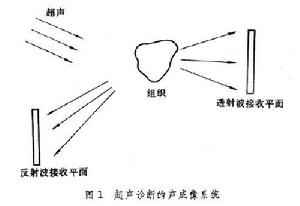

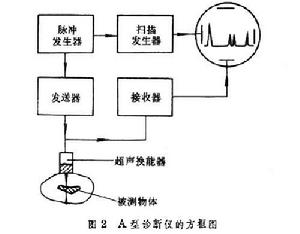

超聲診斷

醫學超聲

醫學超聲超聲治療

醫學超聲

醫學超聲值得十分注意的是,超聲強度或劑量必須嚴格選擇和控制,否則過高的超聲強度會對機體造成損害。在超聲治療採用的連續波輻射和脈衝波輻射兩種方式中,較多的是採用脈衝波輻射,脈衝重複頻率為50~150Hz。這樣,減少了超聲輻射在組織中的積累效應,如熱積累導致溫度升高過快。至於超聲強度或劑量,尚缺乏統一的標準。一般分為三級,即低強度(小劑量)、中強度(中劑量)、高強度(大劑量)。例如脈衝波輻射的劑量,如附表所示。近年來根據大量實踐和分析,趨向於使用小劑量治療,不僅安全,而且療效也有所提高。多數人認為移動式聲輻射法的最大劑量不要超過1.5~2W/cm2 。固定式聲輻射法不要超過0.5~0.6W/cm2 。當然人體每次承受的總超聲劑量還與治療的時間有關。隨著醫學超聲的迅速發展,超聲安全劑量的深入探討也日趨重要。

通過臨床實踐,超聲治療目前用於:神經痛,骨、關節、肌肉及其他軟組織的創傷、勞損和炎症,疤痕病,呼吸和消化系統的某些疾病,粉碎尿路結石,白內障手術,潔齒,人工腎等。對於垂體病、美尼爾氏症也有所試用。大功率聚焦超聲(500W/cm2 以上)已試用於惡性腦瘤的破壞性治療。

生物效應

研究超聲在人體中的傳播特性和超聲與人體組織的相互作用。傳播特性包括超聲的傳播速度、反射、透射、吸收衰減、干涉、衍射等。對於聲速,如縱波已積累了一些數據。例如水為1410m/s,海水(30℃)為1545m/s,人體軟組織為1540m/s,顱骨為3360m/s。這些數據是平均值。隨著超聲在醫療套用上的不斷深入和擴展,對聲速也需要進行深入研究和測量。針對離體與活體、兒童與老年、正常組織與病變組織等區別所引起的速度差異,結合組織成分探討新的測量方法,藉以獲得精確的數值。對於衰減係數,例如血液為0.4dB/cm,肌肉為0.90dB/cm,頭蓋骨為15dB/cm。這些量一般與超聲頻率的二次方成線性關係;但頻率過高時則有變化。如新鮮的頭蓋骨當頻率在3.5MHz以上時,冪指數即下降。兒童與老年又各有不同。當聲束輻照血液時,血球引起聲波的散射,各血球的散射波合成接收波,並出現都卜勒頻移。超聲與人體的相互作用,例如超聲引起組織大分子結構的變化、組織的電離、細胞原漿的微流、細胞內容物的轉移、酶的加速活化等,這些都隨著所用超聲頻段的不同、超聲強度的大小而產生不同效果。有的是有益的,有的則能造成損害。例如對初生小鼠在其脊神經施加頻率為1MHz的超聲輻照,當強度達到1W/cm2 ,作用2小時;或300W/cm2 作用0.2秒;它的後肢即發生癱瘓。用電子顯微鏡可以觀察到損傷組織的細胞核、線粒體及細胞內的網狀蛋白都已發生形態上的變化。

超聲處理

在醫療衛生中超聲處理的套用也日益廣泛。超聲除直接用於人體治療外,還可以間接以超聲為手段配合藥物進行治療。如超聲透入療法。利用了超聲的振動作用而不需要穿刺皮膚,即能把藥物送入人體內。這種方法具有選擇性強,藥物集中,局部濃度大,不損傷肌體完整的優點。現在透入的藥物有激素、維生素、抗菌素、組織胺、菸酸等。還有通過超聲把藥物霧化成微粒,通過病人的呼吸進入呼吸道,達到吸入治療的目的。藥物微粒的直徑約為2~20μm,可深達微小支氣管甚至肺泡中。故比一般吸入療法效果好。利用超聲的空化效應可將細胞粉碎,或滅菌進行病理分析;清除放射性污染的器件;清洗難以用常規方法清洗的醫療器械;外科醫生洗手消毒等。

除了上述各種在醫學上的套用外,超聲還能對病殘人進行功能輔助,如超聲導盲。可製成手電筒式或眼鏡式的導盲器。