信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

石窟

四川省

通江千佛岩石窟VI-858

簡介

.

.千佛岩石窟

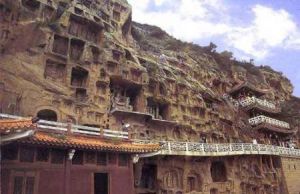

千佛岩摩崖造像位於通江縣縣城西郊2.5公里處的諾江鎮千佛村,通江至漢中的公路通過岩前。從公路至上有四層踏道通往分布造像的石岩,造像被清末民初建造的保護性建築遮蓋,該建築系雙重檐、巴壁式,面闊五間25米;進深一間10米,穿斗式木結構,青瓦屋面,四角微翹。 通江千佛岩石窟

通江千佛岩石窟據石刻題記和有關文獻記載,千佛岩造像開龕於唐龍朔三年(663年),終於開元七年(720年),前後歷時57年。共造像54龕3000餘身,題記6幅,碑2通,分布在崖高10米,寬53米的白砂岩石正面和左側。正面共有28龕,多為盛唐刻造;左側共有26龕為初唐刻造,由於在90年代以前沒有採取過保護措施,致使大多風化。

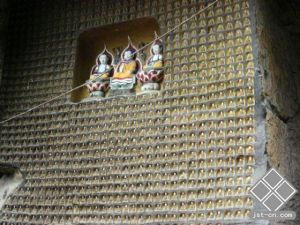

整個造像群由淨土變、天龍八部、說法圖、七級佛塔、千佛屏等龕窟組成。刻有釋迦牟尼、觀世音、大世智、四佛、三世佛、藥師佛、護法力士、供養人、樂伎等。龕窟的主要形制有單層方形龕、外方內圓龕、雙重方形龕、方形龕、拱形龕等;雕刻手法有深浮雕、淺浮雕、線刻,部分龕窟的力士還出現鏤空的雕刻手法。

通江千佛岩石窟

通江千佛岩石窟千佛岩造像中最大龕窟寬3.7米,高3.3米,深2.2米,最小寬0.15米,高0.20米,深0.05米。造像大如真人,小如手指,規模宏大,裝飾華麗,雕藝精細,栩栩如生。既有初唐時期的簡樸,又有盛唐時期的風韻,是研究唐代服飾、美術、彩繪、雕刻、建築等的珍貴實物資料。特別是高3.7米的七級浮雕佛塔龕和4佛跏趺並坐龕,前為仿西安大雁塔,其人字形斗拱並重迭使用,除西安大雁塔門楣石上的線刻外,是僅有的例證,後者則違反三佛、五佛並座之常規,十分罕見。

1962年,四川省人民政府公布為省級文物保護單位,由於“文革”中遭到破壞,後被取消。雖千佛岩造像的破壞是嚴重的,但各級政府及權威專家仍給予高度評價及關注。1996年9月,四川省人民政府重新公布為第四批省級文物保護單位。2006年5月被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。現保存完好的有三龕,大部分完好的20餘龕。該處造像,具有重要的研究和保存價值,是祖國珍貴文化遺產的重要組成部分,是進行歷史唯物主義、愛國主義教育的重要陣地。

開鑿歷史

千佛岩石窟所處的臥龍山,傳說是三國時蜀國丞相諸葛亮北上伐魏安營紮寨於此,曾讚美此山猶如南陽臥龍崗,故名臥龍山。在臥龍山開窟造像始於唐貞觀八年 .

.歷史保護

清末以前,千佛岩以及東、西、北三大龕石窟沒有房屋保護,一直裸露在臥龍山上,因而時常遭到人為破壞和風雨侵蝕。清末才建有面闊五間24米,進深三間12米的歇山式木構廟宇,將這墩大石全部罩於廟內。1956年,臥龍山千佛岩石窟被列為四川省文物保護單位。1980年7月,四川省人民政府重新認定後,再次列為四川省文物保護單位。1997年至1998年3月,梓潼縣文管所對千佛岩保護房進行了落架大修,耗資15萬元,保護區面積為6萬平方米。2006年6月,臥龍山千佛岩石窟被國務院列為全國重點文物保護單位。藝術價值

千佛岩石窟菩薩塑造上既有豐富的生活基礎又有超凡的想像力,形象豐滿,刀法流暢,石窟神像傳說與宗教故事相映生輝,達到了神形兼備的藝術效果。據梓潼縣資深文管幹部介紹,石窟菩薩形象及其情感構造十分獨特,不僅創造了柔曼的身姿,而且生動表露了恬淡超脫的丰韻,具有強烈的藝術感染力,充分反映了唐代初、中期石刻造像藝術水平,對中國晚期石窟與佛教藝術的研究有著重要的史學和藝術價值。劇受聘於梓潼縣文管所守護石窟的當地村民秦玉勝介紹,千佛岩石窟雖然還不是風景名勝區,但石窟的造像藝術水平已經受到國內石窟藝術家、考古學家和日本、美國等國考古學家的青睞。2005年9月,日本考古學家還在“西方三聖”右邊石岩上發現了新的碑文,來自廣元市的文物專家還斷言,千佛岩石窟無論從數量上還是藝術水平上,都比廣元皇澤寺石窟略勝一籌,堪稱石窟藝術精品。 .

.通江千佛岩石窟位於四川省通江縣諾江鎮千佛村。石窟雕鑿於唐龍朔三年(663年)至開元七年(719年),前後歷時56年。共有造像54龕,造像3000餘身,分布在高10米、寬53米的白砂岩石正面和左側。正面28龕,盛唐雕造;左側26龕,初唐雕造。整個造像群由淨土變、天龍八部、說法圖、七級佛塔、千佛屏等龕組成。主要有釋迦牟尼、觀世音、大勢至、四佛、三世佛、藥師佛、護法力士、供養人、樂伎等。龕形有方形龕、雙重檐龕、拱形龕等;雕刻手法採用高浮雕、淺浮雕、線刻和鏤空雕刻手法。千佛岩石窟規模宏大,裝飾華麗,雕藝精細,栩栩如生。既有初唐時期的簡樸,又有盛唐時期的風韻,是研究唐代服飾、美術、彩繪、雕刻、建築等的珍貴實物資料。特別是高3.7米的七級浮雕佛塔龕和四佛並坐龕,前者人字形直斗重疊使用,除西安大雁塔門楣石上的線刻外,是僅有的例證,是研究建築歷史和建築藝術的寶貴實物資料。2006年,通江千佛岩石窟被國務院列為全國重點文物保護單位。

夾江千佛岩石窟位於夾江縣漹城鎮千佛村大觀山,摩崖造像鐫刻於沿江石壁之上,濱青衣江北岸。東起水文站,西至萬詠岩,延亘600米。現存162龕,造像2470尊。千佛岩造像題記中年代最早的造像,鐫鑿於唐玄宗先天元年(712年),主要龕窟雕造於盛唐時期。現存造像年代可考者有開元、大曆、大中、會昌、鹹通等年號。造像內容豐富,形象多姿。主要造像有彌勒佛、阿彌陀佛、藥師佛、毗盧舍那佛、觀音、千手觀音、數珠手觀音、寶志和尚、地藏、毗沙門天王以及觀無量壽佛經變、維摩詰變、華嚴經變、藥師佛經變龕像等。其中觀音和地藏菩薩數量最多。夾江千佛岩石窟由民間鐫造完成,是反映川地民間佛教信仰和雕刻藝術的重要資料。2006年,通江千佛岩石窟被國務院列為第六批全國重點文物保護單位。