基本簡介

虎形拳

虎形拳虎形拳是中國著名的南派少林龍、虎、豹、蛇、鶴五形拳中的一種。它廣泛流傳於福建、江西、廣東等省和港澳地區以及日本和東南亞各國。

虎形拳雖然流傳廣泛、歷史悠久,但在解放前的漫長歲月中,卻受盡反動統治階級的歧視,被看做為“下九流”。長期以來虎形拳僅靠拳師口傳身授,在城市手工業工人和鄉村農民之中秘密流傳。虎形拳的主要特點是以形為拳、以意為神、以節發勁、以氣催力,拳勢兇猛,頸喉用頸極其強烈。

虎是中國人心目中的“萬獸之王”。據說只要虎嘯一聲,則萬獸臣伏。猛虎穿林而過時,則風雲變,山嶽震動。

當然,上述有關虎的描寫,只是文人的誇大其辭,是不足為信的。但虎身形巨,氣大雄渾,一起一撲,能於尋丈之外獵取其目標之物。尤其一雙虎爪更具驚人力量。是以《虎形拳》講究剛烈威猛,馬步沉實。跟《龍形拳》及《蛇形拳》之柔中異其趣。

戰術原則

虎形拳

虎形拳練《虎形拳》以一雙“虎爪”占最重要地位。“虎爪”是將五指分張,然後各自往掌心勾曲有如爪狀。使用“虎爪”必須氣沉丹田,力貫指尖;不出則已,一出務必制敵傷人,五指抓向對方仿似以鋼釣傷敵。且一旦發力,最好能配合一聲“吼”叫,由丹田突然發於喉部;此為“虎嘯”之聲,但用以配將氣力貫透雙臂,更用以增加威勢,使敵人聞而栗,因此喪失戰意。

在《虎形拳》中有所謂(紅門)及(黑門)之戰術原則。(紅門)是光明正大由敵人正面攻入;故出則必定剛猛,是以氣勢淩壓敵人的強攻戰術。動作多以“白虎”或“猛虎”稱之,如“白虎出洞”、“白虎獻爪”、“猛虎回頭”、“怒虎穿林”等。(黑門)則以偷襲或巧打為主,通常多由敵人橋底溜入,又或者乘對方手臂被制之際沿其手橋之上溜下等法。此等動作多以“黑虎”為名,如“黑虎偷心”便是。

“虎尾腳”為《虎形拳》中的名招。由於使用者在使出此腿法時有如一隻伸出一條尾巴的老虎之狀故名,此腿法屬陰險的招式,如使用者在危險關頭突然使出這一招數的話,往往有反販為勝的特殊效果。

虎打堆身之勁,發於臀尾。拳順可清氣上升,拳逆則濁氣不降,督脈不通。督脈為百脈之源,督脈通百脈皆通。督脈又有陽脈之首之說,所以練虎形拳,有虎離穴之勢,即是本著這個道理。單就“離”字講有兩層含意,(1)為動詞,是離開的意思;(2)離在八卦中為離卦,代表三火,是陽氣溫煦的動力。

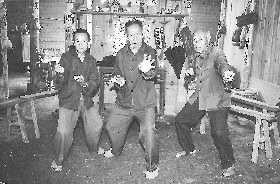

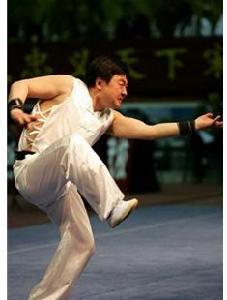

拳法特點

虎形拳

虎形拳虎形拳是仿效猛虎撲食、跳躍、奔串等動作結合武術中的技擊攻防創編而成,其特點是以形為拳,以意為神,以氣催力,發勁時怒目強項,虎視耽耽,有怒虎出林,兩爪拔山之勢。

手型上多用爪,講究手指的功力,多短打硬功,上盤以封門戶為主,先守後攻,動作緊湊。

下盤步型步法以穩健著稱,要站樁步。拳諺講:“樁步熟練純習,做到氣沉丹田,強若不倒之翁。”

虎樁分靜樁與動樁兩種,動靜結合,靜時要有虎踞之勢,動時要似貓之靈巧。身型多含胸拔背、沉肩墜肘.身法上要求做到吞、吐、浮、沉,勁由腰發,催達指尖。練習中講究外練身、基、馬,內練精、氣、神。時而如猛虎下山,時而如怒虎出林,時而如餓虎擒羊,都能體現剛強凌厲的風格。該拳主要套路有三戰、四門、五基、八卦、坎卦、36手及108式等,還有虎拳對打等套路。

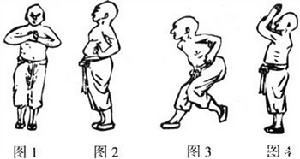

練習方法

虎形拳

虎形拳1.橫拳出勢 做防敵出冷手的準備。左手在前,右手在後,在前者應敵,在後者防守。身體中正,不偏不倚。敵從左側攻擊,我即將左手收回,順其力的方向,引進落空,使他無著力的地方。同時,先寸踩左足,急進右足,搶身搶上和敵人成十字形狀。這時敵人失利,我即乘機反攻,舉起兩臂,形如抱石投水,手由心而起,由口而落,閉住五行向前猛撲,形成虎抱頭之勢。拳譜云:“三口並一口,打人如同走。”若敵人目標轉移,我即隨機應變,以防不測。總之,口對口一直走。雖看正是斜,看斜卻是正也。

2.落勢 接上勢兩拳由胸部鑽出舉起,勢如霸王舉鼎,到口變掌翻落,形成老虎坐窩之勢。同時,右足在前進,左足猛蹬,以速度和體重逼人,足先手後,手撲身墜,也可說虎打堆身之勁。但兩掌須間隔分離,落如分瓶一樣。左右互換練習。

3.回身勢 左撲則右後轉身,右撲則左後轉身,步法和炮拳回身相同。

4.收勢 練習回到出勢原地,選退右足,後退左足,還於原地。不使有始無終半途而廢。

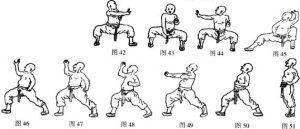

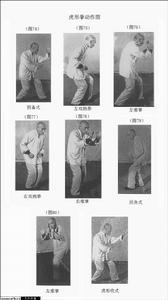

基本動作

虎形拳

虎形拳(一) 預備式:

與三體式相同。

二) 虎形左式:

由三體式開始,右腳向右後方撤一步,左腳隨之撤回半步,腳掌著地,兩腿向下微屈,成左虛步,同時兩手隨著撤步動作向回捋抱於腹臍前部變拳,拳眼向前,身體重心落於右腿。左腳向左前方邁一大步,右腳隨之跟進半步,兩腳尖都向里扣,同時兩拳變掌屈臂由胸部向左前方打出,掌心向前,高與眼平,五指分開,兩拇指似挨非挨,眼看兩拇指中間。

要點:撤步與捋掌動作要同時進行;兩掌向前打時,要沉肩墜肘,含胸收腹,以兩肋發勁經兩臂直達全掌並含上措之力。落式時,要提胸收腹,頭上頂,項豎直,臀向前突,周身合一,精神貫注。

(三) 虎形右式:

接上式,左腳向前墊進半步,腳尖向右前方,右腳隨之跟於左腳踝內側,不要靠緊,腳掌著地,兩腿屈膝下蹲,同時兩掌變拳收回停於腹前,拳眼向前,身體轉向右前方,重心偏於左腿,眼看右前方。右腳向右前方斜線邁一大步,左腳隨之跟進半步,腳尖都向里扣,同時兩掌屈臂墜肘,由胸部向右前方打出,掌心向前,高與眼平,五指分開,兩拇指似挨非挨,眼看兩拇指中間。如此左右式交替向前打去,次數多少視場地條件安排。

要點:左腳墊步與右腳跟進要與身體下沉動作協調一致;兩掌向右前方打出一切動作和要點與左式相同,惟左右方向相反。

(四) 虎形回身式:

向前打至適當位置,打出右式後,右腳向左正方弧線扣一步,落於左腳踝內側,腳掌著地,以虎形拳兩腳為軸,身體轉向後左前方,兩腿向下微屈,同時兩掌變拳收回停於腹前,拳心向前,眼看左前方。

要點:右腳扣步要與身體轉動動作要中正平穩,不可搖晃,與兩拳收回協調一致。

(一) 虎形左式:

上式停穩後,左腳向後左前方邁一步,打成左式。要點與前(二)相同,惟前後行進方向相反。由此再向後右前方打出右式,左右式交替往回打去,反覆操練。

(二)虎形收式:

往返打至起式位置,打出右式後,按照回身式方法,回身向左前方打 成左式,右腳向後撤半步,兩手打成挺腕俯掌的三體式,歸氣法收功。

技擊之法

虎形拳

虎形拳—、虎形拳“摟勁”的體現。

虎形拳的“摟勁”,表現在練法上,即:縮身下勢丹田氣上提,前腿曲膝腳跟著地為虛步,後腿彎曲,單腿支撐全身體重。雙手呈雞手[拇指大張,食指直豎,其他三指微曲內扣],雙臂內裹,搶肩縮胯.背現猴背;雙雞手由本人胸前從外上向內下摟回,內氣由下丹田上升至臂到肘,催到手指部,也就是要求氣貫筋梢,用摟勁將對手來掌或拳重力擱下。對方隨著手落,便會前俯,其根必撥。下壓內摟的內勁越大,其勢必然擊傷對方之手腳。使其解除武裝,失去攻勢,倘若擊不倒對方,起碼大挫對方之銳氣,為你發出“抽勁”就準備了有利條件。這就說明,心意虎形之“摟勁”產生在前,相當重要。試想你用虎撲傷人,假如對方沒有準備,可以說擊中的可

能性較大,假若對方也作好了應戰的準備,一個人想撲倒另一個實力相當的人,恐怕也難甚至會造成本身的失誤。

二、虎形拳“抽勁”的使用

虎形拳的“抽勁”,是“摟勁”的繼發之暗勁,發勁者內心明白,對方看不清、說不明。也即是瞬間的爆發勁,就是傷了人,對方往往弄不清是用什麼拳傷他的。這也就是心意拳暗勁的妙處。如果“抽勁”練不好,想將對方拋出去,是萬萬做不到的。所謂“抽勁”就是在你把對方的手腳摟砍下來時,雙臂內合,雙掌托相靠、翻腕,用手托頂擊對方之橫隔膜。該手勢用的是抽勁,和“摟勁”正好相反。此刻丹田氣下沉,雙腿變虎步扎穩,手起步落,丹田下沉,對方橫隔膜之處遭抽勁的重擊,必然自行退躍。這樣彼此雙方之力變為—種合力,對方便會被拋出去了。但是,一旦你用“摟勁”將對方手腳封閉,根節撥動之時,發出“抽勁”才可奏效。遲則對方穩住身形,有了防禦準備,就使不上勁了。這就叫遲則生變。

三、虎形拳“丟勁”的實用

虎形拳之“丟勁”是“抽勁”的連發之暗勁。如此勁節用上.必置敵人手死地。當你在用“抽勁”時,同時雙掌十指下落前點。只要指尖點到對方胸前要害穴位上,對方必然隨著拋起而重跌,還會造成重傷或死亡。因此,在平時比試、切磋武藝時,最為能用“摟、抽”兩種勁節,後一種“丟勁”千萬不能隨意加之對方身上,否則會出現人命事故。戴氏心意虎形拳“三把勁”的修練,練者必悟通拳理內勁、才能練出超凡的功夫來,然而,在使用時,一定要掌握“寸勁”,也就是“火候,”對於是什麼人用什麼勁節,意思是“敵、我、友”要分清。