書法研究與創作

主要研究明清書法篆刻史,在《文獻》、《讀書》、《藝術史研究》、《書法叢刊》、《書法研究》、《中國書法》、《中國書畫》、《美術史與觀念史》、《新美術》、《(新竹)清華學報》、《台灣大學美術史研究集刊》等雜誌發表學術論文30餘篇,著有《張懷瓘書學著作考論》(天津人民美術出版社,2005)、《鄭簠研究》 (榮寶齋出版社,2007)、《篆刻學》(合作,江蘇教育出版社,2009)、《王寵年譜》(上海書畫出版社,2012)、《雅宜山色:王寵的人生與書法》(上海書畫出版社,2013)等。獲全國七屆書學討論會一等獎(中國書法家協會),第三屆中國書法蘭亭獎理論獎二等獎(中國文聯、中國書法家協會)、第十一屆江蘇省哲學社會科學優秀成果三等獎(江蘇省政府)等。獨立完成第十屆霍英東高校青年教師基金項目《王鐸與晚明書法》、教育部人文社科研究項目《王寵研究》等。臨池20餘年,廣學漢魏以來碑刻法帖,擅長行草、隸書。多次參加全國重要展覽。創作成果為《中國書法》、《中國書畫》、《書法》、《中國書道》、《藝術文獻》、《書法報》、《書法導報》、《青少年書法報》等專業媒體介紹。參與組織“請循其本——古代書法創作研究國際學術討論會”暨“學者書家作品展( 2009:12)、“達其情性——六元學社作品展”(2005:5)。

書法作品

請欣賞:

臨曹全碑陰立軸

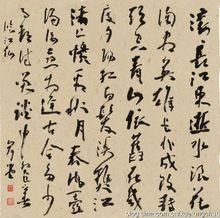

臨曹全碑陰立軸 行書斗方《臨江仙》

行書斗方《臨江仙》 行書柳文手卷

行書柳文手卷 臨閣帖扇面

臨閣帖扇面相關評論

《為書法史研究開一新境界》

白謙慎

《雅宜山色——— 王寵的人生與書法》是薛龍春的新著。此書在細緻地描述吳門書家王寵的人生經歷的同時,圍繞著書法史上的一些議題展開了富有創見的討論。對於研習書法和書法史的人們來說,王寵並不陌生。他在明代是很重要的書家,後代對他的評價也很高,邢侗甚至說,“斯人可起,余將執廝役於斯人。”在當時人的描述中,他還是位美男子,談吐典雅,被認為有國士風。雖然他英年早逝,卻有詩文集傳世,其兄長王守也有詩集抄本,老師蔡羽有《林屋集》和《南館集》二種,所從游、交往者也幾乎都有詩文集,此外還有大量的題跋和著錄和他有關。可以說,圍繞著這位才華橫溢的藝術家的歷史文獻非常豐富。就書畫作品而言,薛龍春蒐集到可靠的傳世作品多達200餘件,更不用說他的師友留下的大量書畫作品了。這樣重要的書家,如此豐富的資料,卻始終沒有人對他進行專門的研究,可見書法史研究領域的荒蕪。

面對這樣一個人物,薛龍春首先做的就是盡一切可能蒐集和王寵相關的文字文獻和視覺資料。本書使用了相當多的新材料,許多文獻與圖像資料我們在這本書中第一次接觸到。因此,薛龍春的論述就有了相當多的細節,顯得飽滿厚重。王寵一生沒有做過官,沒有豐富的宦遊經歷,他所處的時代也是一個太平盛世,所以在他的信札和詩文中,多是日常生活中的瑣事。比如他給長兄王守的信中,總是報告如何和佃戶合種土地,如何借債又如何被催債,如何計算還債的時間,如何被當地官員欺負,他如何和當地的官員交往。利用這些日常活動的記錄,薛龍春為我們呈現了王寵人生的許多細微而有趣的情節。

不過,這卻不是一本面面俱到的王寵評傳。評傳式的寫作固然有它的好處,但也有缺陷,尤其對於研究的深入程度而言。在本書中,王寵所生活的環境、王寵的家庭與人生、王寵的交遊、王寵的科舉生涯、王寵的心態、王寵的取法路徑等等,其實都交代得非常細緻。令人注意的是,薛龍春沒有將它們組織成一個個獨立的塊面,而是打散在整個的論述之中。事實上,對材料的竭澤而漁並非薛龍春的全部目的,他所希望展示的,不僅是紮實的材料功夫與考證能力,更是從這些素材出發,如何與書法史傳統進行對話。所以,薛龍春對細節的描述,又是和書法史上的一系列大的議題相關的。

本書涉及的議題相當多,諸如人書俱老、金石氣與木板氣、取法乎上、書為心畫、偽作與名聲的關係等等。薛龍春在質疑甚至顛覆某個已經定型的議題的過程中,努力重構這個議題之所以成為議題的歷史演變。比如,在中國文化傳統中,“老”不僅是時間的象徵,也是品質的保證。在武俠小說中,武功好的常常是老頭甚至老太;人們在欣賞一件老書法家的作品時,也時常會說,“一筆有七十年功力。”對於這些,我們並不陌生。但薛龍春從四十而逝的王寵與八十九而終的文徵明的比較之中,指出王書不嫩、文書也未必老。從這樣的矛盾出發,他進一步考察“人書俱老”最初的意義,以及書史描述如何對此加以靈活的調節。然後,再將“人書俱老”放到碑學框架中進行考察,指出,風格與形式上的“老”完全可以通過訓練而獲得,如此則孫過庭以時間的錘鍊、汰洗為旨歸的“老”恰恰被後代的闡釋所消解。

對木板氣的討論,薛龍春細緻入微的觀察也很有見地。1980年代,沈尹默先生在《書法論叢》一書中批評王寵書法,指出明朝人好學《閣帖》,王寵臨習《閣帖》中的晉人字,雖說用功甚勤,連棗木板氣息都能顯現在紙上,可謂難能,但其神理去王羲之甚遠。薛龍春並未對沈先生的批評作出評價,而是由此提出一個非常值得玩味的問題:同樣是書法的載體,為何“木板氣”充滿貶義,而清代碑學中出現的“金石氣”卻是藝術高度的象徵?更有意思的是,18世紀金農與伊秉綬的書作明顯受到“板刻”的影響,但是評論家們仍無一例外將他們視為“金石氣”的卓越代表。本來只是載體物質性的差別,為何最終卻引發了有關審美優劣的天壤之別?薛龍春不僅分析了兩種不同的載體對書法表現力的影響,以及人們不同(甚至截然相反)的解讀方式,也指出木板氣與金石氣之間存在著邏輯聯繫,只不過在藝術評論中,人們常常根據書家的信仰、氣節、身份、取法途徑,輕而易舉將一些相應的術語加諸所批評的對象,而未及對其間的複雜性、不對應性作更為細緻的分析。

薛龍春對上述議題的關心,除了因為在他學術生涯的早期,曾經對六朝至唐代的書學理論做過研究,對於早期書學文獻中的一些命題都有長時間的觀察與反思,還因為他本身也是書法家,對於碑帖二徑的書寫技巧與美學趣味都十分了解,對於書法的形式、風格、技術、材料等富有敏感力。這樣的專業素養使得他能通過微小的差別來判斷真跡與偽作,辨析王寵書法與祝允明的關係。又比如,薛龍春在討論王寵書風“以拙為巧”的過程中,不僅分析了吳門的環境、王寵的取法和心態,還揭示出明代前七子李夢陽、何景明、左國璣、田汝(來+來)等的樸拙書風以及這一風尚與吳門的關聯,王寵本人就是李夢陽、何景明的崇拜者,他的友人黃省曾、袁永之、皇甫汸都與李夢陽有直接接觸,黃省曾與皇甫汸甚至都曾模仿李夢陽的書法,而王寵也曾請求袁永之將李夢陽的詩作寄示。這種可能性關聯的揭示,無疑能夠幫助我們從更大的範圍中,來理解王寵以至吳門書法中稚拙趣味的追求。

《雅宜山色》的成功告訴我們,書法史研究本是一個門檻很高的學科,優秀的研究需要很多知識儲備(包括對前人和當代研究成果的熟悉)和對書法現象的長期觀察。和繪畫相比,書法研究的難度更大。書法具有一定的抽象性,它不像繪畫那樣是一種再現性的藝術,人們對色彩造型多一個外在的參照。雖說繪畫的筆墨同樣的抽象,但一個仕女是否漂亮,一張花卉是否美麗,人們對審美判斷的對象,起碼不那么陌生。而書法的藝術語言多通過臨帖與古代的經典對話來獲得,這就需要建立一個豐富的參照系。也就是說,書寫者和觀賞者之間需要分享一個知識共同體,而書法史研究者對這個知識共同體的把握,也成為理解和闡釋古代書法最為重要的基礎。而在當代,欣賞和解讀古代書法面臨的最大困難,是書法史研究者和古代書法家之間的知識共同體、書法史研究者和當代讀者之間的知識共同體的消失。這種消失導致許多讀者乃至研究者缺少對分寸感的把握。造成這種情況的出現,主要是因為毛筆退出日常書寫工具後,書法的藝術語言對大多數人而言已經十分陌生。近些年來,跨學科的文化史研究走紅,一些研究文學史的學者貿然涉足文人書畫的研究,由於對藝術本身相當隔膜,行文之間,捉襟見肘,外行話和常識性錯誤隨處可見。

雖說薛龍春的書專業性很強,主要是寫給研究書法史的人們看的,但他也明白,在中國,專業領域的界限劃分本不如西方那樣嚴格。在古代,文史哲不分家;在當代,也有一般非專業讀者關注甚至參與專業領域的發展,這也是一些學術著作能成為暢銷書的原因。加上書法本來就是一個大眾參與面很廣的領域,如何在專業領域被認可,又能提高其他領域的學者和受過高等教育、有知識追求的一般讀者的閱讀興趣,確實是一個挑戰。好在薛龍春的本科專業是文學,他生動的文筆使這本嚴謹的學術著作引人入勝,刊行一直高居亞馬遜等網路書店的暢銷榜。

《雅宜山色》一書附有王寵傳世作品與著錄作品表;王寵的活動編年。差不多在寫作此書的同時,薛龍春還專門編撰了《王寵年譜》(上海書畫出版社,2012),有關王寵的資料幾乎收羅殆盡,其中利用明人文集就多達百種。它與注重議題討論的《雅宜山色》相輔相成,互為姐妹篇。這本年譜的封底有我寫的推薦語,抄錄於此來結束本篇評論:“王寵是明代‘吳門四家’之一,在書法史上具有重要地位。因為早卒,學界素來缺乏對他的全面了解與認識。薛龍春歷時五載完成《王寵年譜》一書,取得了許多前人未有的成果。該著史料豐富而翔實,作者廣泛蒐集散落各處的相關文獻(尤其是明人詩文集與地方志資料),與傳世書畫作品、信札、題跋、刻帖、碑銘等,其中不少資料系首次披露。在此基礎上,作者又通過細密的文獻與圖像的勾連,對王寵的生平家世及一生行履、交遊、藝術活動進行了切實的梳理與論證。

《唯深識書者能為之》

劉東芹

近讀南京藝術學院薛龍春教授《雅宜山色:王寵的人生與書法》一書(上海書畫出版社2013年1月版),作者在研究中打破既往思維模式與研究方法,藉助大量文獻與圖片的精緻解讀,很好地解決了書法形式與風格的問題。在該書的序言中,作者指出:“書法史研究最終是要處理形式與風格問題,或者說形式與風格問題是書法史研究的核心。如果對此也矢口否認的話,則書法史研究便不得成為一個專業。”這種認識上的極大重視,使得該書成為了一部真正意義上的能以書法本體為重,進而對書法傳統中一些重大理論問題作出回應的著作。

該書共分七個章節,作者緊緊圍繞書法形式與風格中的不同命題,將讀者引入王寵的生活和他的書法當中,並不斷與傳統觀念進行對話。如第二章中的“人之老”與“書之老”,以“老”為核心,對“人書俱老”、“老而逾妙”等並不陌生的觀點提出疑問,書中將王寵三十二歲時的行書作品與文徵明八十七歲的行書作品放在一起進行對比研究,前者雖青壯之年,卻在作品中呈現出“老邁之氣”,而後者壽臻耄耋,卻不見得有“自然之老”,那么時間(以及因此而實現的長期的錘鍊)是否如孫過庭所說的那樣,在書法創作中具有決定性的意義?顯然,作者更贊成“老”是一種具體的書法風格——愈是晚近愈是如此,而非年齡意義上的自然老成。他認為這一以老為美的審美心理在後期書法史中逐漸茁壯,幾乎消解了孫過庭的本意。

本書中,發問的新巧與形式分析的明證幾乎貫穿始終,反映了作者邏輯思辨與書法本體認知的高度結合能力。如第三章中作者藉助王寵個案,對傳統的“書為心畫”觀念提出自己的思考,他通過大量的文獻還原了一個生活氣息濃厚、頗有世俗趣味的王寵,同時作者又指出王寵歷史形象與現實的矛盾,作者說:“在他的家書中,我們發現說情、送禮、迴避、記恨,俗人所具,王寵一樣不缺。可是,表現在他人面前的王寵卻是一個不食人間煙火的隱士。”正是由於王寵貧賤的生存狀態和性格中的抑鬱,促成了王寵在書法中刻意的強化其恬退的一面。本章最後指出王寵書法所呈現出“稚拙、含蓄和優雅,只不過是他精心營構的一個面具。隱藏在面具之後的,是機巧之心、憤激之情和世俗之念”。這種對書法風格由表及里的深入剖析直指人心,頗令人有振聾發聵、耳目一新之感。而在第五章中,作者又從古代書法流傳的兩種載體出發,對王寵書作中的“木板氣”和清人所激賞的“金石氣”二者間所遭受的不同際遇進行了深入分析,但他同時指出,雖然“木板氣”備受批評,卻未始與“金石氣”之間沒有邏輯的關聯,然而在不同的歷史語境之中,人們對這樣的關聯無暇顧及,傳統的藝術批評也因此顯出隨意性的色彩。

如果說前面幾章中,作者通過文獻與作品對王寵書法形式與風格做出了全新解讀,該書第六章在探討王寵的偽作時,則又另闢蹊徑,作者並沒有非簡單地從形式與風格入手作主觀經驗式的真偽鑑定。而是首先從吳門書畫消費與作偽之風來分析王寵偽作出現的大環境,又從文字學角度出發,從王寵的用字習慣入手,將其作品中常用的古體字逐一列出,極大地增強了其真跡可信的說服力。更有趣味的是,作者最終還探討了王寵偽作的意義,揭示了偽作在書家聲名建構過程中的反作用。這種極具逆向思維的全景視角,正是當代中國書法史研究中欠缺的。該書的最後一章,通過對王寵門生與大量追隨者的深入勾稽,指出“吳門書派”並不能等同於“文徵明流派”——而這幾乎是目 前學界對吳門書派的“常識”,並對藝術史建構過程中的“失真”作出了深入分析。事實上,由於文徵明德尊壽隆,其一門子弟、生徒幾乎成為明中後期吳門藝壇社交生活的中心,但這並不等於說文氏書法流派是吳門書法流派的全部:這一觀念不僅未能反映歷史的真實,也妨礙了我們對祝允明、王寵與陳淳對書法史貢獻的進一步認知。

幾乎可以確信,薛龍春《雅宜山色:王寵的人生與書法》一書是深識書者研究書法史的代表作,該書的出版是繼白謙慎《傅山的世界——十七世紀中國書法的嬗變》一書後書法史個案研究的重要著作,為明代吳門書家研究確立了一個新的標桿,必將帶動此階段書史研究的全面深入。與該書的出版幾乎同時,薛龍春編纂的24萬字的《王寵年譜》也由上海書畫出版社推出,這部年譜史料豐富而翔實,(見該書封底白謙慎先生推薦語)毫無疑問,細緻的史料發掘與考證正是《雅宜山色》一書得以成功的堅實基礎。