作者介紹

劉基(1311年7月1日-1375年4月16日)字伯溫,謚曰文成,元末明初傑出的軍事謀略家、政治家、文學家和思想家,明朝開國元勛,以神機妙算、運籌帷幄著稱於世。劉伯溫是中國古代的一位傳奇人物,至今在中國大陸、港澳台乃至東南亞、日韓等地仍有著廣泛深厚的民間影響力。浙江文成南田(原屬青田)人,故時人稱他劉青田,明洪武三年(1370)封誠意伯,人們又稱他劉誠意。武宗正德九年追贈太師,諡號文成,後人又稱他劉文成、文成公。劉基通經史、曉天文、精兵法。他輔佐朱元璋完成帝業、開創明朝並盡力保持國家的安定,因而馳名天下,被後人比作諸葛武侯。朱元璋多次稱劉基為:“吾之子房也。”在文學史上,劉基與宋濂、高啟並稱“明初詩文三大家”。中國民間廣泛流傳著“三分天下諸葛亮,一統江山劉伯溫;前朝軍師諸葛亮,後朝軍師劉伯溫”的說法。

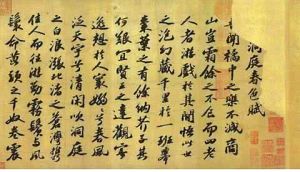

原文作品

郁離子曰:“水赴壑,鳥赴林,蠅赴臭,不驅而自至者也,而奚以召之哉?利者,眾之所逐;名者,眾之所爭;而德者,眾之所歸也。是皆足以聚天下者也。故聚天下者其猶的乎。夫的也者,眾矢之所射,眾志之所集也。堯、舜以仁義為的,而天下之善聚焉。收天下之所爭逐者,為之均之,不使其爭逐也;及其至也,九州來同,四夷鄉風,穆穆雍雍,以入於其的之中。桀紂以淫慾為的,而天下之不善聚焉。收天下之所爭逐者,私諸其人;及其窮也,諸侯百姓相與操弓注矢,的其躬而射之。是故不能仁義而為天下的者,禍也。故秦之未帝也,天下莫強焉,及其吞六國而一位號,不過再世,匹夫呼而與之爭,天下並起和之,莫不以秦為辭者,的所在也。陳涉先起而先亡,以其先自主以為秦兵之的也。故曰不為事先動而輒隨者,不為的而已矣。昔者秦攻韓上黨,上黨之守馮亭以上黨歸於趙,趙人受之,是以有長平之敗,趙國幾亡。夫秦之所欲取者,上黨也,兵之所加不選其埋與趙也,惟上黨之所在耳。介山之草木何罪而焚乎?之推之所在也。是故辭禍有道。辭其的而已矣。”

釋義

【註解】

① 的(di):箭靶的中心,引申為目標。

② 九州來同:九州皆來會集。

③ 鄉(xiang)風:鄉,通“向”。向風,聞風仰慕。

④ 穆穆雍雍:穆穆,儀表美好,容止端莊恭敬,舊多用以頌揚帝王。

⑤ 躬(gong):箭靶子的上下幅。

⑥ 位號:爵位與名號。

⑦ 介山之草木何罪而焚乎?之推之所在也:傳說晉文公流亡回國,要賞賜流亡時的從屬,之推沒有得到提名,就和母親隱居綿山里。文公為逼他出來,放火燒山,堅持不出,焚死。因而綿山又名介出。介子推,亦作介推、介子綏。

⑧ 辭(ci):遣去,消除。

【譯文】

郁離子說:“水奔溝壑,鳥人密林,蠅投臭物,不用驅趕而它們自己就會去的,而怎么不用召集呢?有利的事,眾人都去追逐;有名的事,眾人都去爭取;而有德的事,眾人都趙向於它啊。這些都是足以聚集天下的事啊。所以能聚集天下人的事,就好像是箭靶的中心一樣。箭靶的中心,是被眾矢所射,眾心所歸的目標。堯、舜把仁義當作目標,而天下的好事就聚集在那裡。懼天下所爭逐的好事,給他們均分開,不使他們爭逐;等那個時候到來了,九州都來會集,四方聞風仰慕,穆穆雍雍,就被吸引到那目標(仁義)之中。桀、紂把淫慾當作目標,而天下邪惡的事就聚集在那裡。收集天下人所爭逐的利益,私分給那些人;等到窮盡了,諸侯百姓就爭相操弓射矢,向那箭靶中心處的上下輻射去。所以不能把仁義作為天下目標的人,是天下之禍。因此秦還沒有稱帝時,天下沒有比它強大的了,到它吞併了六國並即位稱帝時沒有超過兩世,天下百姓就吶喊而起同它爭奪天下,天下人群起回響,無人不把秦國當做譴責的對象,因為秦是天下的目標。陳涉首先起兵而又先亡,這是因為他首先自稱為王而又秦兵做攻擊的目標了。所以說不做事變的先行者而總當隨行者,是為了不當眾矢之的罷了。從前秦國攻打韓國的上黨,上黨的守將馮亭把上黨歸給趙國,趙國接受了它,所以趙國有長平之戰的失敗,趙國幾乎被滅亡。秦國所想要奪取的是上黨,軍隊所施加的壓力不是選擇韓與趙,只是選擇上黨所在的國家罷了。介山上的草木有什麼罪卻遭焚燒?因為那裡是晉國介之推的隱居地方。所以消除災禍的辦法,只是不當眾矢之的而已。”