劇情介紹

該劇為六場歷史舞劇。在絲綢之路上,各國商旅絡繹不絕。突然狂風四起,老畫工神筆張帶著女兒英娘救起了昏倒在沙漠的波斯商人伊努思。但在途中,英娘被強盜劫去。數年後,在敦煌市場,神筆張找到了女兒,但英娘已淪為百戲班子的歌舞伎。伊努思為英娘贖身,父女團聚。莫高窟中,神筆張按照女兒的舞姿畫出了代表作——反彈琵琶伎樂天。掌管貿易的市曹企圖霸占英娘,英娘跟伊努思到波斯避難。英娘與波斯人們朝夕相處,互授技藝。伊努思奉命率商隊使唐,英娘也相隨回到祖國。市曹唆使戲班攔劫商隊。神筆張點起烽火報警救下商隊,自己卻獻出了生命。

簡介

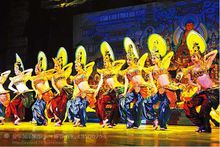

《絲路花雨》劇照

《絲路花雨》劇照絲路花雨是甘肅敦煌藝術劇院取材於敦煌莫高窟壁畫藝術,博採各地民間歌舞之長,創作的大型民族舞劇。《絲》劇是首創於1979年,被新聞媒介讚譽為“活的敦煌壁畫,美的藝術享受”,“此舞只應天上有,人間難得看幾回”,《絲》“為中國舞蹈劇開闢了新路”。 此後多年,此劇在全國各地久演不衰,所到之處盛況空前,期間還先後到中國香港等地區以及朝鮮、日本、義大利、泰國、法國、拉脫維亞等國家,至今已演出了1800多場,成為東方藝術的奇葩,並被作為20世紀中國舞蹈經典劇之作,載入中華民族藝術史冊。

《絲路花雨》劇照

《絲路花雨》劇照《絲路花雨》以中國唐朝極盛時期為背景,以舉世聞名的絲綢之路和敦煌壁畫為素材,博採各地民間歌舞之長,歌頌了老畫工神筆張和歌伎英娘父女倆的光輝藝術勞動,描寫了他們的悲歡離合,高度頌揚了中國和西域人民源遠流長的友誼,再現了唐朝內政昌明,對外經濟、文化交往頻繁的盛況。

2008年8月,創新修排後的舞劇《絲路花雨》赴京參加2008北京奧運重大文化活動,一連五場演出,熱烈而不息的掌聲傳遞出觀眾29年來未曾中斷的“絲路花雨”情結。《絲路花雨》以其極高的上座率再次證明了經典的無窮魅力,再次顯示了其強大的藝術生命力。

主創介紹

演出單位:

甘肅省歌舞劇院

《絲路花雨》劇照

《絲路花雨》劇照編導:劉少雄、張強、朱江、許琪、晏建中

助理編導:張聚芳、安建、徐成華

作曲:韓中才、呼廷、焦凱。

舞美設計:李明強、楊前(布景)

演出者主要演員:賀燕雲、張麗(飾英娘A、B)

仲明華、吳鴻玉(飾神筆張A、B)

李為民(飾伊努思),吳鴻玉(飾河西節度使)

張稷(飾強人竇虎),賈士銘(飾市曹)

《絲路花雨》封面照合集

《絲路花雨》封面照合集樂隊:甘肅省歌舞團中西混合樂隊

大事記

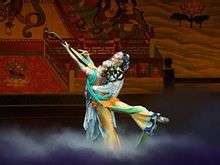

《絲路花雨》劇照

《絲路花雨》劇照《絲路花雨》中,著名的“反彈琵琶”舞姿1979年5月23日,《絲路花雨》劇正式立於舞台,絲路花雨並於同年10月1日為慶祝建國30周年,赴北京演出28場,獲得文化部頒發的“創作一等獎”和“演出一等獎”。11月1日在人民大會堂演出專場文藝晚會,受到在京各級領導的讚許。之後的11月至12月在廣州演出30場,並與廣州太平洋音像公司錄製了《絲路花雨》選曲盒式磁帶。

1979年底應新華社香港分社和聯藝公司的邀請,赴香港商業演出15場,引起海內外極大反響,稱其為“此舞只應天上有,人間難得看幾回”。

《絲路花雨》劇照

《絲路花雨》劇照1980年《絲路花雨》在全國各地巡演193場,在中國文藝界颳起一股強勁的敦煌藝術旋風,繼而在世界範圍內引

起強烈反響,轟動國內外,被譽為中國舞劇的里程碑。

《絲路花雨》劇照1981年6月《絲路花雨》劇應外國友人邀請,赴朝鮮進行了為期一個月的文化交流,演出23場,並受到各地民眾的熱烈歡迎。1982年3月由西安電影製片廠拍攝了《絲路花雨》彩色銀幕藝術片。

同年,《絲路花雨》榮登世界第一大劇院——米蘭斯卡拉大劇院,成為亞洲第一個進入世界最高藝術殿堂的演出團體,並由此拉開了中國藝術表演團體出訪各國開展文化交流的序幕。1994年《絲路花雨》劇

榮獲中華民族20世紀舞蹈經典作品“金像獎”。1999年《財富》全球論壇·上海年會上,《絲路花雨》作為唯一的一台節目,做了祝賀演出。

《絲路花雨》自1979年首演至今,共演出1500餘場,觀眾達310多萬人次。2004年10月,《絲路花雨》被上海大世界基尼斯總部認定為“中國舞劇之最”。

《絲路花雨》劇照

《絲路花雨》劇照2011年10月18日,甘肅省歌舞劇院創作演出的舞劇《絲路花雨》在第十三屆中國上海國際藝術節演出交易會上成功簽約,拿到了近50場的演出訂單。

上海國際藝術節演出交易會,是中國目前舉辦的規模最大、交流活動最豐富的國際性演出交易會。經過12年的成功運作,已成為眾多國內外演藝機構、表演團體以及藝術家們走進中國演出市場、結識中國和各國演藝界同行的重要平台。

在當天進行的簽約儀式上,甘肅省歌舞劇院分別與上海文新文化藝術有限公司、北京歌樂視國際文化傳播有限公司簽訂了近50場的舞劇《絲路花雨》的演出協定。

歐洲巡演

絲路漫漫

花落繽紛

劇照

劇照1979年,大型民族舞劇《絲路花雨》在西北大漠誕生。

編創者們從敦煌莫高窟的2000多尊彩塑、4萬多平方米壁畫中尋找靈感,將一個個孤立靜止的畫面,編織成一個動人心弦的人間故事,一幅氣象萬千的歷史畫卷。

《絲路花雨》“復活”了沉睡千年的敦煌,也開啟了一條傳播中華文化之路。32年前,《絲路花雨》首次在義大利和法國演出,獲得歐洲觀眾的讚賞。1月8日至24日,在中國對外文化集團“中華風韻”品牌活動的支持下,《絲路花雨》以商業巡演的嶄新姿態,從倫敦行至巴黎,再抵法蘭克福,回歸闊別了32年的歐洲舞台。

不著一字

盡得風流

劇照

劇照講述“一個開放包容的中國,一個不被了解的中國”

“仍然擁有的,仿佛從眼前遠遁;已經逝去的,又變得栩栩如生”。詩人歌德在故鄉法蘭克福寫下不朽詩篇《浮士德》。他一定想不到,200多年後,他所神往的那個東方國度,以音樂和舞蹈栩栩如生地“復活”了古老敦煌,並搬上了法蘭克福的舞台。

這是《絲路花雨》首次在德國演出,也是歐洲巡演的最後一站。正如歌德在中國擁有無數知音,“絲綢之路”對於德國人也頗富吸引力。連續兩天,1800個座位的世紀大廳劇場燈火通明、熱鬧非常。德國觀眾被舞台上一幕幕悲歡離合深深打動,不斷以熱烈掌聲表達著文化認同和情感共鳴。獨特的《絲路花雨》,讓法蘭克福孔子學院德方院長克里斯汀娜驚喜:“它不像我們常看到的京劇、崑曲等傳統中國藝術,《絲路花雨》的表達方式非常現代、極富詩意。沒有一句語言,藝術家借用舞蹈,向觀眾展現了一個富有開放、包容等現代意識的中國,一個並未引起西方人足夠了解和重視的中國。”德國發行量最大的日報德國《圖片報》在報導中評價:“演員們在舞台上的肢體表現令人驚訝,他們融合了古典芭蕾和雜技的舞蹈藝術語彙,通過細節的動作和豐富的表情感染了全體觀眾。”

在法國,《絲路花雨》受到熱情的禮遇。中國駐法國大使館文化參贊李少平記得,1985年第一次常駐法國,法國朋友與他談到的第一場中國演出便是《絲路花雨》。“《絲路花雨》首次在法演出被視為中法文化交流的一件盛事。在今年中法建交50周年之際,我們重新談論《絲路花雨》,並再度在巴黎上演這一經典,對中法文化交流具有更深層的意義。”

劇照

劇照在巴黎,《絲路花雨》不僅與老友敘舊,也結識了眾多新朋。

《絲路花雨》上演的劇場建於18世紀,紅色天鵝絨和璀璨燈光包裹的劇場彰顯著品位。盛裝打扮的法國觀眾,坐滿了整個劇場。謝幕時分,掌聲持續了整整8分鐘,“Bravo!(太棒了)”“Bravo!(太棒了)”的歡呼聲響徹耳畔。演出完畢,不捨離開的觀眾將幾位主要演員團團圍住,握手、擁抱、合影、簽名,喜愛之情似乎總也道不盡。當演員乘坐大巴駛離劇場時,沿途仍收到不少觀眾的揮手致意。“優雅”“詩意”“視覺盛宴”,成為《費加羅報》《娛樂》和《巴黎文化生活》等法國媒體不約而同的評價。

而在此次巡演的首站,位於倫敦西區的孔雀劇場,連演三場的《絲路花雨》成為一時間倫敦文化生活的話題。孔雀劇場隸屬的倫敦薩德勒斯·威爾斯藝術中心,擁有大批忠實的劇場觀眾,在該中心上演的華人表演藝術團體是台灣的“雲門舞集”。

中國駐英國大使劉曉明,英國上議院副議長貝茨勳爵夫婦、英中貿協主席沙遜勳爵夫婦、英國皇家學會會長納斯爵士夫婦、英國首相外事秘書卡森夫婦等政要名流出席了首場演出,並給予積極正面的評價。《英國劇院藝術導刊》評論說:《絲路花雨》充滿了目不暇接的騰躍和不可思議的平衡感,其整體色調和圖案,以及神話般的服裝,給觀眾帶來了無盡的美感。

春風化雨

沁人心脾

“文化傳播若拒絕市場,便喪失了主流觀眾和影響力”

絲路花雨

絲路花雨在莎士比亞的故鄉,倫敦西區聚集了40多家各式劇院,

被稱為世界戲劇中心;在擁有深厚藝術傳統的法國,僅周末的巴黎就有上百場的商業文化活動;在德國,崇尚音樂與哲學的德國人,向來不缺少藝術的滋養和震撼。一出來自中國的舞劇《絲路花雨》為何有魄力、有能力走出一條商業巡演的道路?

中國對外文化集團副總經理張樹新深有體會,“過去,中國演出能在海外市場立住腳的多是雜技和武術,豐富多元的中國舞台藝術無緣主流市場,遮蔽了外國觀眾對中國文化的認知。”張樹新認為,創辦“中華風韻”品牌活動,初衷便是整合國內的劇目資源和國外的演出渠道,讓中國經典的演出劇目與國際主流傳播平台對接,向更多的外國觀眾傳播多樣、多元的中國文化。

“一部藝術作品到底魅力幾何,最終還是要靠市場來檢驗。”甘肅省歌舞劇院院長陸金龍說,“《絲路花雨》的創作遵從的既不是政治主題,也不是商業訴求,而是唯美的藝術追求。”1979年,藝術家集體創作《絲路花雨》,七易其稿才最終完成。2008年,在尊重原版的基礎上,又以開放的文化態度進行了升級。加入“中華風韻”,他們根據歐美市場的欣賞習慣和巡演需要,進行了“瘦身”:將百人劇組削減為68人,壓縮時長,刪減部分劇情,加快了故事節奏。隨《絲路花雨》在數十個國家、數百個城市演出之後,陸金龍對中國“文化走出去”體會深切:“文化傳播不是唯我獨尊,獨尊只能淪為一種自娛自樂的文化‘卡拉OK’。文化創作要以開放包容的態度,既要表達個性也要尋找共性。文化傳播的效果最終要在交易中體現,如果拒絕了市場,文化傳播也就失去了主流觀眾,喪失了影響力。”

劇照

劇照票房,或許是衡量市場價值最直觀的尺度。在倫敦,三場

《絲路花雨》全部售罄,90%以上為外國觀眾。巴黎首演之後,劇場還出現了觀眾排隊購票的景象,隊伍長達數十米。在歐洲演出市場從來不缺乏好劇的前提下,“酒香更怕巷子深”。“一個全新的藝術作品,要走進當地主流觀眾的視野,必須了解觀眾和市場,宣傳推廣必須接地氣。”張樹新說,此次巡演雖然只有半個月,但承辦方“中演院線”與英、法、德三家公司合作,提前一年便開始市場調研、宣傳售票。

三地的演出推廣活動也是各具特色。在劇場藝術成熟、觀眾品味挑剔的倫敦,《絲路花雨》在“亞洲之家”藝術中心舉行了學術氣息濃厚的信息發布會。大英博物館、倫敦大學、敦煌研究院等機構的學者以中國傳統文化與敦煌藝術為主題發表了學術演講,劇目主演在現場展示了反彈琵琶、霓裳舞等標誌性舞蹈動作,引發數十家當地媒體的興趣。在廣場藝術盛行的巴黎,主辦方經過1個半月的申請,終於取得在法國地標性文化建築——凱旋門前展演的機會。演出當天,遊客和市民將演員團團圍住,不斷按下的快門與優美的中國民樂、曼妙的舞姿構成了奇妙的搭配。法國國家電視台的一組記者全程記錄和採訪了劇團。記者讓·洛朗·薩哈說:“古老的絲綢之路給法國帶來了中國的精緻文化,法國人至今受益匪淺。今年中法迎來建交50周年,希望中法文化交流結出新的果實。”而在法蘭克福,《絲路花雨》首演被納入一年一度的新春招待會,作為中國人最真誠的新春祝福,獻給法蘭克福市民。

劇照

劇照16天的重逢,《絲路花雨》所到之處皆是掌聲與讚美。但與32年

前不同,今天的中國,正在迎來一個新的春天。不論哪座城市,不論哪場演出,外國觀眾通過《絲路花雨》感受到:在橫貫東西的絲綢之路背後,是一個開放包容的大唐和共同繁榮的世界。而今天的中國,不正期待著在與各國的合作與共贏中,迎來下一個“海記憶體知己,天涯若比鄰”的盛世嗎?

創造經濟奇蹟的中國,或許將迎來一個文化崛起的時代。而這,注定是一個獨一無二的“中國故事”。

赴美演出

中國舞劇《絲路花雨》2月底至3月初將在美國演出,送去新春的問候。

劇組一行80人,於2月20日、22日、24日分三批從蘭州出發,於2月27至3月6日,在美國紐約和麻薩諸塞州演出6場。

以絲綢之路文化和敦煌壁畫為素材創作的大型民族舞劇《絲路花雨》,1979年誕生於中國西北的蘭州,搬上舞台30多年來,演出足跡遍及中國大江南北,還作為“文化使者”先後到朝鮮、法國、義大利、日本、泰國、西班牙、土耳其、美國及香港、台灣、澳門等多個國家和地區進行訪問演出。

獲獎記錄

| 獲獎時間 | 頒獎活動 | 獎項名稱 |

|---|---|---|

| 1979年 | 慶祝中華人民共和國成立30周年獻禮演出 | 中國文化部頒發的“創作一等獎”和“演出一等獎” |

| 1994年 | 中華民族20世紀舞蹈經典作品 | “金像獎” |

| 2004年10月 | 上海大世界吉尼斯總部 | “中國舞劇之最” |

| 2009年 | 慶祝中華人民共和國成立60周年獻禮演出 | 文化部“首屆優秀保留劇目大獎”作品 |

重要演出

| 地區 | 演出時間 | 備註 |

|---|---|---|

| 中國 | 1979年 | 為慶祝中華人民共和國成立30周年獻禮演出 |

| 1982年 | 由西安電影製片廠拍攝《絲路花雨》彩色銀幕藝術片 | |

| 義大利 | 1982年 | 亞洲第一個進入米蘭 斯卡拉大劇院 的演出團體 |

| 中國 | 2008年8月 | 第29屆北京奧運會 |

| 2009年 | 為慶祝中華人民共和國成立60周年在國家大劇院獻禮演出 | |

| 2010年 | 第41屆上海世博會 | |

| 2010年 | 第12屆中國上海國際藝術節 | |

| 2010年11月 | 第16屆廣州亞運會 | |

| 朝鮮 | 2011年7月 | 為紀念舞劇《絲路花雨》訪朝演出30周年、中朝友好合作互助條約簽訂50周年再次訪朝演出 |

| 美國 | 2011年12月1日- 2011年12月20日 | 受國家文化部派遣赴美國執行2011年“中華風韻”項 目在世界美國華盛頓“ 甘迺迪藝術中心 ”艾森豪廳演出 |

| 日本 | 2012年4月 | 為紀念中日邦交正常化40周年於日本東京為中日國民交流友好年開幕式演出 |

| 中國 | 2009年9月 | 首屆國際文化產業大會開幕式 |

| 美國 | 2013年2月 | 赴美國紐約 林肯中心 大衛·寇克劇院演出 |

評價

絲路花雨

絲路花雨1)巴基斯坦總統齊亞:舞劇《絲路花雨》“是我一生中看到過的最精采的演出。”

2)朝鮮金日成主席:“演得很精采,是一部有很大成就的作品。”

3)法國國民議會議長梅爾馬茨:“這是一個很好的戲、它很感人又很迷人。”

4)香港《大公報》社長費彝民:“我讚揚這個舞劇故事好,舞蹈更好,音樂也好,演員個個功夫到家。而編導的大膽嘗試,將西方芭蕾舞和祖國民間舞蹈的若干框框,統統打倒,這是何等巨大的創造力。”

![絲路花雨[情景舞劇] 絲路花雨[情景舞劇]](/img/5/f83/nBnauM3X3UzM2ADM3gzM4UTO5QTM5AjNzMDOzQTNwAzMwIzL4MzLyMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)