概述

科學計量學(Scientometrics)是套用數理統計和計算技術等數學方法對科學活動的產出進行定量分析,從中找出科學活動規律性的一門科學學分支學科。1961年美國科學史學家普賴斯發表《巴比倫以來的科學》,為這門學科奠定了基礎。他通過對科學雜誌、文獻等統計研究,論證了科學知識指數增長律。由此他被認為是“科學計量學之父”。

1963年,美國費城科學情報研究所加菲爾德博士創立《科學引文索引》,為科學計量學研究提供了數據基礎。前蘇聯學者多勃羅夫和納利莫夫在1969年提出科學計量學這一術語。1978年匈牙利科學計量學家布勞溫等人創辦《科學計量學》雜誌。1994年,國際科學計量學與情報計量學學會(1SSl)在荷蘭正式成立,德國克雷奇默博士為首任會長,1995年由印度學者森博士和出版商潘台博士創辦同上述學會同名的學會刊物,標誌這門學科已得到國際認可。這門學科研究範圍很廣,凡是科學學研究中的定量問題均是其研究內容。如一個國家科技實力、科技指標、科技力量分布、科研績效、科學發現等定量研究均有成功之例。其定量研究的領域有:科學技術和其他重要學術情報的定量研究;科學學、技術學、社會科學、藝術學和人文科學的定量研究;情報的產生、傳播和使用的定量研究;圖書館、檔案和資料庫等定量研究,以及情報方面的數學模型研究。

研究範疇

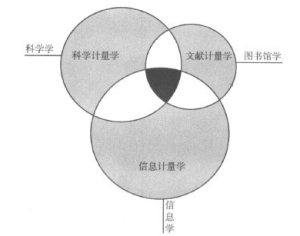

科學計量學與文獻計量學和信息計量學有一定的交迭。由於科學活動的產出和交流的主要形式之一是科學文獻,因此對這類文獻進行的定量研究既是科學計量學研究,又是文獻計量學研究。同理,用定量方法處理科學信息的產生、流行、傳播和利用,則既屬科學計量學研究,也屬信息計量學研究。但科學計量學也有獨特的研究領域,如對科學創造最佳年齡結構的研究,出重大科技成果時科學家年齡的頻度分布規律的研究,等等。

科學計量學的研究結論較為客觀,它有助於加深對科學發展內在規律的認識,從而為科研管理工作和科技政策制定提供參考和指導。

發展過程

國外科學計量學的發展

1961年美國科學史家普賴斯發表《巴比倫以來的科學》,為這門學科奠定了基礎。他通過對科學雜誌、文獻等統計研究,論證了科學知識指數增長律。由此他被認為是“科學計量學之父”。

1963年,美國費城科學情報研究所加菲爾德博士創立《科學引文索引》(SCI),為科學計量學研究提供了數據基礎。

前蘇聯學者多勃羅夫和納利莫夫在1969年提出科學計量學這一術語。1978年國際知名匈牙利科學計量學家布勞溫等人創辦國際首家 《科學計量學》雜誌。前蘇聯與東歐各國在科學計量學研究上有重要貢獻。

1994年,國際科學計量學與情報計量學學會(1SSl)在荷蘭正式成立,德國克雷奇默(H.Kretschmer)博士(女)為首任會長,1995年由印度學者森(SubirkSen)博士和出版商潘台(Dr.Pandey)博士創辦同上述學會同名的學會刊物,標誌這門學科已得到國際認可。

這門學科研究範圍很廣,同情報計量學難以區分。凡是科學學研究中的定量問題均是其研究內容。如一個國家科技實力、科技指標、科技力量分布、科研績效、科學發現等定量研究均有成功之例。

按照ISSI的宗旨,其定量研究的領域有:科學技術和其他重要學術情報的定量研究;科學學、技術學、社會科學、藝術學和人文科學的定量研究;情報的產生、傳播和使用的定量研究;圖書館、檔案和資料庫等定量研究,以及情報方面的數學模型研究。對同一個科學學問題採用不同定量方法,其結果可能差別很大。如何形成一個統一的數學模型和統一定量標準,提高其套用的權威性、標準化,是其理論、方法有待解決的問題。

目前在國外,歐洲的荷蘭、匈牙利、比利時、德國和英國有較強的研究實力,且形成了一些研究中心,如荷蘭萊頓大學。美洲的美國有一批活躍的科學計量學研究者,但沒有形成很集中的力量;墨西哥近年來在該領域的進步較快。在亞洲,目前印度的科學計量學研究最強。

中國科學計量學的發展

我國的科學計量學由已故的趙紅州先生開闢了道路,並吸引了相當一批有志者的投身參與。90年代是我國科學計量學發展最迅速的時期,表現在:中國科學學和科技政策研究會成立了科學計量學專業委員會;舉辦了幾次國際性和全國性學術會議;已有十幾種學術期刊發表該領域的論文;各級各類基金,特別是國家自然科學基金,對該領域的理論和套用項目給予大力支持;中國科技信息研究所和中科院文獻情報中心分別建立了中國科技論文資料庫;社會各界對科學計量學的研究成果給予更多的承認,並試圖將之套用於科研績效評估、科學基金評審等。國際科學計量學界的領袖人物之一、比利時的Egghe先生1998年底在參加北京“大學科研績效定量評價國際研討會”時認為,中國的科學計量學研究具有相當的水平。如果增加對該領域的支持力度,它應當能獲得更快的發展。

主要科學問題

科學計量學試圖通過定量方法尋找科學活動的內在規律或準規律,並為更有效率地開展科研活動提供指導。典型的科學計量學問題有如:

(1)科學研究的生產率問題;

(2)科研資金投入的最最佳化;

(3)通過科學計量學方法和指標預測學科發展趨勢和確定資助重點;

(4)通過科學計量學方法和指標識別科學的不同學科之間以至科學活動同技術活動之間的聯繫,從而為跨學科研究和理性的科技政策制定提供指導;

(5)通過科技產出指標進行科研績效評估;

(6)描述科學活動規律和準規律的各種數學模型,如“成功導致成功”的數學模型,洛特卡定律,布拉德福定律,齊普夫-帕雷托分布,等等。

(7)用科學計量學方法和指標研究科技人才和科技教育問題。

關係

與相關學科的關係

科學計量學

科學計量學聯繫:

(1)研究對象:文獻為單元

(2)研究內容與方法

1)語言、詞和詞組的頻率統計:包括自然語言主題與索引、印刷文獻和電子文獻;

2)作者特徵:根據論文數量或其它方法決定的生產率測度

3)出版源特徵:如某一學科的論文在全部學術雜誌上的最顯著分布;

4)引文分析:包括作者、論文、團體、雜誌和國家的分布.效用評價.學科間的同被引基礎測度;

5)文獻失效或老化;

6)計量模型(定律):包括詞(字)頻率模型(如齊普夫模型)、期刊等級模型(如布拉德福模型)、倒平方模型(洛特卡定律)、老化模型、半衰期模型等.

區別:

(1)對象

文獻計量學:圖書、期刊及電子出版物三種正式科學或信息交流的文獻

科學計量學:文獻中的科學文獻以及非正式交流中的科學交流的

訊息、事實、事件、實物等

信息計量學:信息

(2)研究目的

文獻計量學:圖書館學研究需要

科學計量學:科學需要

信息計量學:信息科學需要