歷史背景

朱宣鹹版畫《知識青年出工去》.1958年作

朱宣鹹版畫《知識青年出工去》.1958年作 在中國知識青年指從1950年開始一直到文化大革命結束為止自願從城市下放到農村或兵團務農及開發保衛邊疆的年輕人,這些人中大多數人實際上只獲得國中或高中教育。

知識青年 大豐上海知青紀念館

知識青年 大豐上海知青紀念館 中華人民共和國成立後,為了解決城市中的就業問題,從50年代中開始就組織將城市中的年輕人移居到農村,尤其是邊遠的農村地區建立農場。早在1953年《人民日報》就發表社論《組織高校畢業生參加農業生產勞動》。1955年毛澤東提出“農村是一個廣闊的天地,在那裡是可以大有作為的。”成為後來知識青年上山下鄉的口號。從這一年開始共青團開始組織農場,鼓勵和組織年輕人參加墾荒運動。當時,美術家朱宣鹹1958年創作的作品《知識青年出工去》,就非常典型生動地記錄了北大荒農墾在那個特定時代知識青年的畫面。1962年開始有人提出要將上山下鄉運動全國化地組織起來,1964年,中共中央為此特別設立了一個領導小組。

那個年代的宣傳畫

那個年代的宣傳畫 1966年,在文化大革命的影響下聯考停止,到1968年為止許多中學畢業生既無法進入大學,又無法被安排工作,此外66至68年文化大革命的動亂使得中共領導機構意識到他們需要尋找一個辦法將這批年輕人安置下來,以免情況失去控制。1968年12月22日毛澤東授意《人民日報》發表了題為《我們也有兩隻手,不在城裡吃閒飯》的文章,其中引用了毛澤東“知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育,很有必要……”的指示,1969年許多年輕人因此下鄉去農村。全國也開始有組織地將中學畢業生分配到農村去。從1971年開始,知識青年在農村的許多問題開始不斷暴露出來,同時中共開始在城市中將部分工作分配給下放的知識青年。不過這樣回到城市中的知識青年大多數是通過關係得到回城的機會的。到1976年連毛澤東也感覺到知識青年問題的嚴重性並決定對這個問題重新做考慮。但到這時為止每年依然有上百萬知識青年被分配上山下鄉。毛澤東的逝世使知識青年問題暫時被擱置。

1977年聯考被恢復,大多數在農村的知識青年想方設法要回到故鄉去。1978年冬在雲南的知識青年以請願和罷工的形式來將他們的要求表達出來,再次使的中央感覺到問題的急迫性。1980年5月8日,當時中國共產黨中央委員會總書記胡耀邦提出不再搞上山下鄉,10月1日中央基本上決定過去下鄉的知識青年可以回故鄉城市。

中國知青主題館2

中國知青主題館2 從50年代到70年代末上山下鄉的知識青年的總數的估計在約1200萬至1800萬之間。

年代劃分

早期知青

中國知青主題館1

中國知青主題館1 自1955年報載河南省郟縣大李莊鄉的一批中學畢業生回鄉參加農業合作化運動,到1960年,知識青年下鄉處於試驗階段,規模很小。那時候的知青基本是指原為農村戶口畢業後又回到農村,稱之為“早期知青”,或者稱“返鄉知識青年”,“早期知青”也有城市批量有組織的支邊知青。

前老三屆

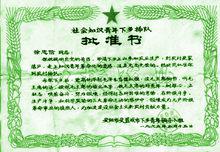

知青上山下鄉光榮證

知青上山下鄉光榮證 1964年國務院發布了《關於動員和組織城市知識青年參加農村社會主義建設的決定(草案)》以後,中央成立了“知識青年下鄉指導小組”和安置辦,各地區也成立了安置知青下鄉的專門辦事機構。在此之前,已經有六一、六三年兩屆人數比較集中的畢業生奔赴農場農村,連同後來的六五屆下鄉知青,被稱之為“前老三屆”上山下鄉知青。

其他

“老三屆”(1966-1968年),“新五屆”(1969-1973年),以及“後五屆”(1974-1978年)知青。

知青返城

1977年聯考被恢復,大多數在農村的知識青年想方設法要回到故鄉去。為了得到一張病退證明,他們服用麻黃素、升壓靈來製造高血壓,喝10%高效麻醉藥製造“心力衰竭”,喝農藥製造“胃痙攣”,喝墨水製造“胃穿孔”———不惜一切,只為回家。

知識青年中國知青主題館3高清組圖

知識青年中國知青主題館3高清組圖 1978年冬在雲南的知識青年以請願和罷工的形式來將他們的要求表達出來。1980年5月8日,當時中國共產黨中央委員會總書記胡耀邦提出不再搞上山下鄉。10月1日中共基本上決定過去下鄉的知識青年可以回故鄉城市。但是仍有大量知青滯留在下鄉地或者故鄉城市以外的第三地。而知識青年的子女最多只可以有一個人遷回父母所在的故鄉城市,而且有年齡及婚否的限制。

三不滿意

知識青年

知識青年 關於中國內地的知青運動,鄧小平在1978年曾說,國家花了三百個億 買了三個不滿意,知青不滿意,家長不滿意,農民也不滿意,據說李先念還加了一個不滿意,叫國家不滿意。1981年10月,國務院知青領導小組起草了一份《二十五年來知青工作的回顧與總結》對知青上山下鄉運動的起因、發展、失誤、教訓等若干重大問題給出了基本看法。

第一,知識青年上山下鄉是五十年代根據我國人口多,底子薄,就業難的國情提出來的,是我們黨解決就業問題的一次大試驗。

第二,知識青年上山下鄉本來是一個就業問題,但是在文化大革命的十年中,當成政治運動去搞,指導思想偏了,工作上有嚴重失誤,至此歷時25年的城鎮知識青年上山下鄉在無聲無息中畫上了句號。

社會制度分類導航

| 社會制度是為了滿足人類基本的社會需要,在各個社會中具有普遍性、在相當一個歷史時期里具有穩定性的社會規範體系。人類社會 活動的規範體系。它是由一組相關的社會規範構成的,也是相對持久的社會關係的定型化。 | |||

| 法律 | 婚姻 | 政策 | 法規 |

| 會議 | 戶籍 | 體制 | 政策法規 |

![知青[歷史名詞] 知青[歷史名詞]](/img/d/2c5/nBnauM3X3MDOwEDO0kTO2IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL5kzL3EzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)