詞語介紹

生物鏈也可以理解為自然界中的食物鏈,它形成了大自然中"一物降一物"的現象,維繫著物種間天然的數量平衡。

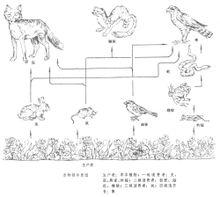

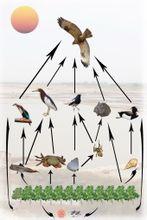

生物鏈指的是:由動物、植物和微生物互相提供食物而形成的相互依存的鏈條關係。這種關係在大自然中很容易看到。比如:有樹的地方常有鳥,有花草的地方常有昆蟲。植物、昆蟲、鳥和其它生物靠生物鏈而聯繫在一起,相互依賴而共存亡。

詞意解答

生物鏈的例子常常就在我們身邊,而且使人類受益匪淺。比如:植物長出的葉和果為昆蟲提供了食物,昆蟲成為鳥的食物源,有了鳥,才會有鷹和蛇,有了鷹和蛇,鼠類才不會成災……當動物的糞便和屍體回歸土壤後,土壤中的微生物會把它們分解成簡單化合物,為植物提供養分,使其長出新的葉和果。就這樣,生物鏈建立了自然界物質的健康循環。

生物鏈也可以理解為自然界中植物長出的葉和果為昆蟲提供了食物,昆蟲成為鳥的食物源,有了鳥,才會有鷹和蛇,有了鷹和蛇,鼠類才不會成災.

自然界有相對平衡的生物鏈,即使被人類改造過的,如城市、鄉村,甚至農田

在較長一段時間裡,不去人為進行干涉、破壞,生物鏈也會逐漸趨於平衡。

而且保持一定相對時間。

基於以上理論,煙臺流浪貓數量看似確實很多,但是近一段時間應該還是處於生物鏈

相對平衡時期,貓有比較好的生存環境,繁殖條件,食物來源(包括鼠類、以及人提供的

食物)等。

這樣的平衡沒有必要進行人為的干涉、破壞(從自然界的角度講,應該是“沒有權利”)。

而且如果惡意破壞,可能造成生物鏈斷裂,會出現一些惡性後果。

這也是所謂“順應天意”、“順其自然”。

簡介

概念

生物鏈

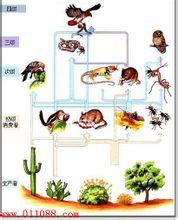

生物鏈生態系統中貯存於有機物中的化學能在生態系統中層層傳導,通俗地講,是各種生物通過一系列吃與被吃的關係,把這種生物與那種生物緊密地聯繫起來,這種生物之間以食物營養關係彼此聯繫起來的序列,就像一條鏈子一樣,一環扣一環,在生態學上被稱為食物鏈。按照生物與生物之間的關係可將食物鏈分為捕食食物鏈、腐食食物鏈(碎食食物鏈)、和寄生食物鏈。在生態系統內,各種生物之間由於食物而形成的一種聯繫,叫做食物鏈(food chain)

特點

食物鏈一詞是英國動物生態學家埃爾頓(C.S.Eiton)於1927年首次提出的。如果一種有毒物質被食物鏈的低級部分吸收,如被草吸收,雖然濃度很低,不影響草的生長,但兔子吃草後有毒物質很難排泄,當它經常吃草,有毒物質會逐漸在它體內積累,鷹吃大量的兔子,有毒物質會在鷹體內進一步積累。因此食物鏈有累積和放大的效應。

美國國鳥白頭鷹之所以面臨滅絕,並不是被人捕殺,而是因為有害化學物質DDT逐步在其體內積累,導致生下的蛋皆是軟殼,無法孵化。一個物種滅絕,就會破壞生態系統的平衡,導致其物種數量的變化,因此食物鏈對環境有非常重要的影響.並且,如果食物鏈有一環缺失,會導致生態系統失衡。

生物鏈

生物鏈食物鏈中也包括草,如果世界上沒有草的話,羊也就會慢慢滅絕。我們人類也就吃不到羊肉了。

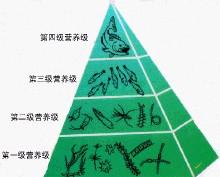

食物鏈是一種食物路徑,食物鏈以生物種群為單位,聯繫著群落中的不同物種。食物鏈中的能量和營養素在不同生物間傳遞著,能量在食物鏈的傳遞表現為單向傳導、逐級遞減的特點。食物鏈很少包括六個以上的物種, 因為傳遞的能量每經過一階段或食性層次就會減少一點,所謂“一山不能有二虎”便是這個道理。

食物鏈通常具備以下特點:1.一條食物鏈一般包括3~5個環節。(由於食物鏈傳遞效率為10%~20%,因而無法無限延伸,存在極限)2.食物鏈的開始通常是綠色植物(生產者)。3.在食物鏈的第二個環節通常是植食性動物。4.食物鏈中的第三個或其他環節的生物一般都是肉食性動物。

詳述

生態系統中的生物種類繁多,並且在生態系統分別扮演著不同的角色,根據它們在能量和物質運動中所起的作用,可以歸納為生產者、消費者和分解者三類。生產者主要是綠色植物,能用無機物製造營養物質的自養生物,這種功能就是光合作用,也包括一些化能細菌(如硝化細菌),它們同樣也能夠以無機物合成有機物,生產者在生態系統中的作用是進行初級生產或稱為第一性生產,因此它們就是初級生產者或第一性生產者,其產生的生物量稱為初級生產量或第一性生產量。生產者的活動是從環境中得到二氧化碳和水,在太陽光能或化學能的作用下合成碳水化合物(以葡萄糖為主)。因此太陽輻射能只有通過生產者,才能不斷的輸入到生態系統中轉化為化學能力即生物能,成為消費者和分解者生命活動中唯一的能源。

生物鏈

生物鏈消費者屬於異養生物,指那些以其他生物或有機物為食的動物,他們將動物的屍體、腐爛的植物等有機物有機物分解為無機物,從而參與物質循環。根據食性不同,可以區分為食草動物和食肉動物兩大類。食草動物稱為第一級消費者,它們吞食植物而得到自己需要的食物和能量,這一類動物如一些昆蟲、鼠類、野豬一直到象。食草動物又可被食肉動物所捕食,這些食肉動物稱為第二級消費者,如瓢蟲以蚜蟲為食,黃鼠狼吃鼠類等,這樣,瓢蟲和黃鼠狼等又可稱為第一級食肉者。又有一些捕食小型食肉動物的大型食肉動物如狐狸、狼、蛇等,稱為第三級消費者或第二級食肉者。又有以第二級食肉動物為食物的如獅、虎、豹、鷹、鷲等猛獸猛禽,就是第四級消費者或第三級食肉者。此外,寄生物是特殊的消費者,根據食性可看作是草食動物或食肉動物。但某些寄生植物如桑寄生、槲寄生等,由於能自己製造食物,所以屬於生產者。而雜食類消費者是介於食草性動物和食肉性動物之間的類型,既吃植物,又吃動物,如鯉魚、熊等。人的食物也屬於雜食性。這些不同等級的消費者從不同的生物中得到食物,就形成了〝營養級〞。

由於很多動物不只是從一個營養級的生物中得到食物,如第三級食肉者不僅捕食第二級食肉者,同樣也捕食第一級食肉者和食草者,所以它屬於幾個營養級。而最後達到人類是最高級的消費者,他不僅是各級的食肉者,而且又以植物作為食物。所以,各個營養級之間的界限是不明顯的。

實際在自然界中,每種動物並不是只吃一種食物。因此形成一個複雜的食物鏈網。

分解者也是異養生物,主要是各種細菌和真菌,也包括某些原生動物及腐食性動物如食枯木的甲蟲、白蟻,以及蚯蚓和一些軟體動物等。它們把複雜的動植物殘體分解為簡單的化合物,最後分解成無機物歸還到環境中去,被生產者再利用。分解者在物質循環和能量流動中具有重要的意義,因為大約有90% 的陸地初級生產量都必須經過分解者的作用而歸還給大地,再經過傳遞作用輸送給綠色植物進行光合作用。所以分解者又可稱為還原者。

生物鏈是不能根據自己的願望來改變的,如果改變不當,則會對生物產生極大的影響。

分類

生物鏈

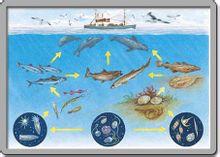

生物鏈食物鏈又稱為“營養鏈”。指生態系統中各種生物以食物聯繫起來的鏈鎖關係。例如池塘中的藻類是水蚤的食物,水蚤又是魚類的食物,魚類又是人類和水鳥的食物。於是,藻類一水蚤一魚類一人或水鳥之間便形成了一種食物鏈。根據生物間的食物關係,將食物鏈分為三類:捕食性食物鏈、碎食性食物鏈、寄生性食物鏈。

捕食性

如青草→野兔→狐狸→狼。

禾河穀類植物→昆蟲→食蟲鳥→鷹。

碎食性食物鏈

(腐食食物鏈)。指以零碎食物為基礎形成的食物鏈。如樹葉碎片及小藻類一蝦(蟹)→魚→食魚的鳥類。

寄生性食物鏈

以大動物為基礎,小動物寄生到大動物上形成的食物鏈。如哺乳類→跳蚤→原生動物→原生動物→細菌→過濾性病毒。

1水稻→稻螟蟲→青蛙→蛇

水稻→稻螟蟲→麻雀

水稻→麻雀(麻雀是雜食性的,既吃水稻種子又吃昆蟲)

浮游植物→浮遊動物→小魚→白鷺

大魚吃小魚(當然,鯊魚和鯨魚是另類),小魚吃蝦米,蝦米吃浮游生物,浮游生物吃綠藻。

案例

美國曾經有個地方草場挺繁茂,他們養了許羊在那裡放牧,可是總有一些虎狼常來這裡吃他們的羊,當地人很生氣,狠心要把這些食肉動物獵殺完它,後來這些虎狼終於被他們獵殺完了,他們都很高興,他們的羊繁殖的非常快,可惜的是,草場慢慢地被食光了,羊沒得吃了,也慢慢地都餓死了。另一件也是發生在美國的事,一個地方田鼠成災,糧食大量減產,人們想盡了辦法就是滅不了這些田鼠,後來他們從外地引來了蛇和貓頭鷹,這些田鼠沒費多大力氣就被消滅了,糧食恢復了原來的產量。美國從這些教訓中才知道了生物鏈對自然界是多么的重要,每樣的物種滅絕都可能影響到一系列的問題。

食物鏈,形成了大自然中“一物降一物”的現象,維繫著物種間天然的數量平衡。

許多人為掐斷生物鏈的惡行,比比皆是。上個世紀,有人將小小的麻雀列為“四害”之一,於是全民總動員,一個徹底消滅麻雀的運動轟轟烈烈地展開。除了毒、抓、殺之外,還採取轟的辦法。一見麻雀的影子,猛敲鑼鼓,齊聲吶喊,驚得雀兒絕無停歇立錐之地,只好不停地躲呀,飛呀,最後累得從半空跌落摔成肉餅。因為失去麻雀這個天敵,莊稼地里害蟲叢生,蟲災泛濫,結果造成糧食歉收,接著,飢餓緊跟而來,人類終於飽嘗了破壞生物鏈的苦果。當今,由於環境的污染,溫室效應的猖獗,幾乎所有的生物鏈都受到不同程度的破壞。到本世紀末,預計全球有一半的植物面臨生存威脅。人類可能面對一次新的物種大滅絕。想到這裡,真不希望出現那兩個可怕的字眼:“末日”。

概述

生物鏈

生物鏈一個生態系統中常存在著許多條食物鏈,由這些食物鏈彼此相互交錯連結成的複雜營養關係為食物網。食物網能直觀地描述生態系統的營養結構,是進一步研究生態系統功能的基礎。例如,為殺滅害蟲而使用DDT等農藥,對生態系統中可能波及的生物及DDT在系統中的轉移,可通過食物網結構進行預估。

在生態系統中生物之間實際的取食和被取食關係並不象食物鏈所表達的那么簡單,食蟲鳥不僅捕食瓢蟲,還捕食蝶蛾等多種無脊椎動物,而且食蟲鳥本身也不僅被鷹隼捕食,而且也是貓頭鷹的捕食對象,甚至鳥卵也常常成為鼠類或其他動物的食物。可見,在生態系統中的生物成分之間通過能量傳遞關係存在著一種錯綜複雜的普遍聯繫,這種聯繫象是一個無形的網把所有生物都包括在內,使它們彼此之間都有著某種直接或間接的關係,這就是食物網(food web)的概念。

生態平衡

一個複雜的食物網是使生態系統保持穩定的重要條件,一般認為,食物網越複雜,生態系統抵抗外力干擾的能力就越強,食物網越簡單,生態系統就越容易發生波動和毀滅。假如在一個島嶼上只生活著草、鹿和狼。在這種情況下,鹿一旦消失,狼就會餓死。如果除了鹿以外還有其他的食草動物(如牛或羚羊),那么鹿一旦消失,對狼的影響就不會那么大。

反過來說,如果狼首先絕滅,鹿的數量就會因失去控制而急劇增加,草就會遭到過度啃食,結果鹿和草的數量都會大大下降,甚至會同歸於盡。如果除了狼以外還有另一種肉食動物存在,那么狼一旦絕滅,這種肉食動物就會增加對鹿的捕食壓力而不致使鹿群發展得太大,從而就有可能防止生態系統的崩潰。

在一個生態系統中,各種生物的數量和所占比例總是維持在相對穩定的狀態下,這叫做生態平衡。

在一個具有複雜食物網的生態系統中,一般也不會由於一種生物的消失而引起整個生態系統的失調,但是任何一種生物的絕滅都會在不同程度上使生態系統的穩定性有所下降。當一個生態系統的食物網變得非常簡單的時候,任何外力(環境的改變)都可能引起這個生態系統發生劇烈的波動。

生物鏈

生物鏈苔原生態系統是地球上食物網結構比較簡單的生態系統,因而也是地球上比較脆弱和對外力干擾比較敏感的生態系統。雖然苔原生態系統中的生物能夠忍受地球上最嚴寒的氣候,但是苔原的動植物種類與草原和森林生態系統相比卻少得多,食物網的結構也簡單得多,因此,個別物種的興衰都有可能導致整個苔原生態系統的失調或毀滅,例如,如果構成苔原生態系統食物鏈基礎的地衣因大氣中二氧化硫含量超標而導致生產力下降或毀滅,就會對整個生態系統產生災難性影響。

北極馴鹿主要以地衣為食,而愛斯基摩人主要以狩獵馴鹿為生。正是出於這樣的考慮,自然保護專家們普遍認為,在開發和利用苔原生態系統的自然資源以前,必須對該系統的食物鏈、食物網結構、生物生產力、能量流動和物質循環規律進行深入的研究,以便儘可能減少對這一脆弱生態系統的損害。

破壞的後果

草原上,狼吃羊和馬,是人和牲畜的大敵,但是狼也吃田鼠野兔和黃羊,田鼠野兔黃羊等又吃草,草又是羊和馬的主要糧食,羊和馬又是人的主要食物來源,草原是一個偉大的母親,養育著她的子民們,這些生物組成了一個龐大的生物王國,形成了環環相扣的食物鏈,它們相互制約相互繁衍,與草原共同生存了幾萬年。可是有一天,蒙古人們來到了草原,看到狼吃牛羊,覺得狼是牛羊的大敵,就採用了各種方法消滅狼,甚至舉槍,射殺狼群,他們想保護他們的牛羊。

可是他們忘了,狼對於草原也是有利的,因為狼也吃田鼠黃羊等草原上的大害,才使得草原上沒有太多的田鼠黃羊,這樣也保住了綠草,使得牛羊有充足的食物來源。牛壯羊肥,人民才能安居樂業。經過一段時間的殺戮,終於有一天,狼群被殺得七零八落,消無音跡。他們以為這樣牛羊就會多起來,可是事情並不是這樣的,狼口脫生的田鼠野兔黃羊等大量繁殖,將一大片一大片的綠草吃光,經常的將草連根拔起。

草原失去了青青綠草,處處是裸露的黃色肌膚,一起風,黃沙漫天,遮天蔽日,許多地方變成了沙漠,整個草原籠罩在嗆人的沙塵細粉之中,牛羊因為沒有了鮮嫩的綠草,數量急劇減少。人們再也看不到一望無際遼闊的大草原了,再也沒有風吹草低見牛羊的草原放牧了。而這些可悲的人們啊,急功近利,破壞了食物鏈,最終也破壞了自己生活的美好家園。