簡介

生物擾動可以通過混合沉積物而改變沉積底質,也可以通過沉積物的壓實、脫水和生物分層、生物沉積、生物侵蝕等而產生新的結構。早期關於生物擾動程度的研究主要採用定性描述的方法,文獻中常見這樣一些術語如強擾動、中等擾動、弱擾動等。生物擾動強度應是對整個沉積物受生物擾動程度的半定量化估計。

Reineck

Reineck(1963)曾根據墨西哥灣箱狀岩心中沉積紋層被生物擾動破壞的面積百分比建立了一個半定量的生物擾動評價等級,他將生物擾動分為0~6等7個等級。但運用這種方法很難在不同的沉積物中建立一個生物擾動等級的對比標準,而且在實際工作中擾動面積百分比的度量既費時又難以獲取。

Droser and Bottjer

Droser and Bottjer(1988)也依據擾動面積百分比建立了6個等級的生物擾動評價指數。為了野外工作方便,他們製作了放大的各級生物擾動指數圖例示範卡(flash cards)來簡化生物擾動評估。在實際工作中,可根據不同的岩性和沉積物製作相應的圖例示範卡來度量生物擾動等級,但生物擾動指數的定義應該相同,以便相互比較。這種方法主要用於簡單遺蹟組構的評價和垂向剖面的連續度量,但對發育多個世代階層關係的複雜遺蹟組構以及水平擾動量的評價並不敏感。

Taylor and Goldring

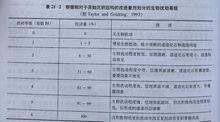

Taylor and Goldring(1993)也提出了一個生物擾動指數的劃分方案,它是用受擾動或生物挖掘的那部分沉積物在整個沉積物中所占的百分比來表示的。這一方案將生物擾動劃分為7個(0~6)等級,並對每一擾動等級均從生物潛穴的分異度、疊加程度和原始沉積構造的清晰度等幾個方面作了詳細描述,加以限制。該方案的優點是術語簡單,易於識別,考慮到了群落結構的影響,認識到了高的生物擾動強度,往往是不同組合的遺蹟相互疊加的結果。

生物擾動指數

生物擾動指數無生物擾動由0級指數來表示。指數1和2分別代表稀少和低水平擾動,此時物理沉積構造遠比生物成因構造占優勢,遺蹟化石趨向於向上逃逸或調整其位置(如Diplocraterion),或表現為低分異度和低豐度的潛穴(如Planoliies),其造跡生物為機會生物的殖居者(opportunistic colonizers),由於高的沉積或侵蝕速率,生物殖居窗(colonization window)延續時間短,成熟的均衡生物群落(equilibrium community)出現高的環境壓力如低氧、鹽度變化、毒性和生物的捕食等也可導致低水平的生物擾動。中等到高水平生物擾動由指數3和4來表示,原生沉積層理被高度破壞;隨著機會生物殖居者逐漸被均衡生物群落所代替,遺蹟化石分異度提高,生物擾動殖居窗延續時間長,生物擾動強度也隨著加大。強烈到完全生物擾動(指數5到6)反映造跡生物的擾動改造對沉積物的最終保存起到決定性的作用,造跡生物以均衡生物群落占優勢並對沉積物反覆擾動改造,潛穴多次疊覆,可形成不同造跡深度的多個世代階層。