基本內容

英國動物學家 珍妮·古道爾 (Jane Goodall) 在世界上擁有極高的聲譽,她二十多歲的時候就來到了非洲的 原始森林,為了觀察黑 猩猩,她度過了三十八年的野外生涯,之後她又奔走於世界各地,呼籲人們保護野生動物,保護地球的環境。她更獲得了聯合國所頒發的 馬丁·路德·金反暴力獎。這個獎過去曾經也有兩位人士獲得過,他們分別是南非前總統 曼德拉以及 聯合國秘書長 安南。 1975年,她建立了致力於野生動物研究、教育和保護的 珍·古道爾研究會,向全世界推進動物的研究工作。她的巨大貢獻以及" 國家地理"為她拍攝的幾部精彩的電影使她 名揚四海。她為成人寫過六本書,包括那本著名的《在人類的陰影下》。 伊莉莎白二世授予她英帝國司令的頭銜。她還獲得過多次褒獎,包括在 基礎科學研究領域極富盛譽的KYOTO獎和 國家地理學會的 胡博獎,以獎勵她在研究、探索和發現方面的突出貢獻。

過去,我們認為人類是惟一懂感情的動物。珍妮發現,黑猩猩每天要用兩三個小時互相梳理皮毛聯絡感情,這是它們必不可少的社交活動,而尋找食物則花一個小時。它們從整理皮毛得到的溫情與快意似乎超過了吃東西的愉快。它們久別重逢的場面酷似人類,不乏摟抱、握手的親熱之舉。可見黑猩猩的感情世界非常豐富。我們要感謝珍妮的一偉大的發現,不然我們不知還要等上多少年。

如果說我們是自大的種族莫不如說我們是科學歷史的犧牲品,我們現在應該懂得生命的意義及價值。古道爾對黑猩猩和靈長類動物的感情之深厚,還可以從一次談話中聽出來。她說:"當我看了有些醫學科學家實驗用的關在籠子裡的猩猩或猴子時,就好像在波蘭參觀納粹集中營時所感受到的同樣滋味。"她把在非洲各地市場上骨瘦如柴可憐的黑猩猩收養起來。可是當她的媽媽薇恩的生命得救於豬心瓣的嫁接時,也不得不承認她對動物的愛好也有其片面性的方面。

為了喚起公眾環保意識,珍妮建立了一個全球範圍的青少年教育計畫:根與芽。

“根,在地下四處蜿蜒而生,為植物生長奠定了堅實的基礎。幼芽看似柔弱,但為了接觸到陽光,它們努力生長,甚至可以鑽透厚厚的磚牆。困擾著我們這顆星球的種種問題就好像是那些磚牆。成千上萬如根之堅、芽之韌的年輕人遍布世界,為了更廣闊的光明,他們一定可以衝破重重壁壘。" 珍妮說:年輕人容易悲觀失望。我回想起60多年來世界的變遷,也會對某些改變感到遺憾。但是,很多困難是可以克服的,很多令人不滿的狀況都是可以通過自己的雙手改變的。只要你去做。”創造一種信念、信心,是"根與芽"的初衷和目標。

“很多人問我,想要通過這個活動來拯救地球嗎?不,我並不那樣認為。我們沒有能力改變整個世界,可是,我們可以努力去改變一個人或一個地方,我想,這就夠了。”

從東非成立第一個組織起,"根與芽"今天已發展成為在50餘個國家註冊的1000多個團體,無論是學齡前兒童還是大學生。根與芽"組織的活動推進本地人對動物、人類社區和環境問題的關注。這些小組之間建立了穩固的聯繫,通過各種渠道互通有無,共同商討怎樣使生活更美好的課題。 “這是學生們自願報名參加的課餘小組,8歲以下的孩子是有老師指導的,國小以上的學生小組完全是自主的,沒有老師和家長的干預,但是我們會對他們提出每個學期的期望。學生們自己尋找問題和解決辦法,自己去募捐資金。只有當孩子們認識到這是他們自己的組織,是在為自己做事情,他們才能夠認真地去感受和體驗,才能樹立起信心。”

關於著名動物生態學家珍妮·古道爾(Jane Goodall)的經歷,說來非常動人。古道爾1934年4月3日出生於倫敦。她從小痴心於動物,愛讀杜立特寫的動物故事書。她知道非洲的哺乳類動物最豐富,很想到那裡去。她沒有錢,就去當女招待和女秘書,攢足了旅費錢就啟程到了非洲的肯亞。

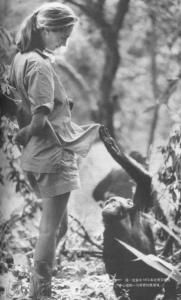

古道爾一到肯亞,就去找著名的猿人類考古學家路易斯·里基(Louis Leakey),向他要求給她個和動物打交道的工作。里基在一次保護野生動物的考察旅行中,不經心地考驗了她對野生動物的知識後,同意請她當他的助理秘書。後來又看到她要和動物為伍的立志很堅,就派她到坦尚尼亞去觀察野生黑猩猩群。這是因為里基認為黑猩猩在動物中與人的親緣最相近似,它的基因組有98%與人類的相同,通過過黑猩猩生態習性的觀察,可以為人類的遠祖情況提供線索。於是這個沒有受過訓練的姑娘,單槍匹馬,就闖入了觀察黑猩猩這個從來沒有人嘗試過、也沒有人敢嘗試的科學領域之中。這是1960年的事,古道爾芳齡26。

里基為什麼同意一個年輕的姑娘去觀察黑猩猩的群體呢?除了古道爾的懇切要求外,他認為以考察靈長類動物的群體生活習性而論,女性的考察員對那些雄猩猩的威脅可能遠低於男性的考察員,從而使考察工作更為可行。結果表明,里基的理論是正確的。

繼古道爾考察成功之後,相繼有黛安·福西(Dian Fossey)對非洲大猩猩群的考察和蓓魯特·高爾迪卡(Birute Galdikas)兩位女生態學家對印尼猩猩群的考察。不幸的是福西後來為了保護大猩猩被偷獵,竟遭到當地偷獵者的殘忍殺害。

早在1942年,英國人的非洲狩獵團就已在尼喀湖(現屬坦尚尼亞)西岸的雨林中發現了黑猩猩群居的蹤跡。古道爾的營地就設在位於湖西岸的坦崗剛比河畔人跡罕到的茂密熱帶雨林里。在這裡還是英國人殖民地的時期就已劃出了150平方公里的野生動物保護區。裡面就是黑猩猩群生息繁衍之地。

初到時和她的媽媽薇恩同來,搭了個大帳篷,請了一個非洲廚師多米尼克和他的妻子當後勤。三個月後薇恩回歸英國,古道爾聘用了一位曾經為里基工作過15年的非洲人哈山當助手。他是個好助手,幫了古道爾不少忙。最初,黑猩猩們對這位闖入其領地的白皮膚的不速之客紛紛躲避。珍妮只能在500米外觀察它們。為了求得黑猩猩的認同,珍妮露宿林中,吃黑猩猩吃的果子。15個月後,黑猩猩們對珍妮的出現終於習以為常。珍妮甚至坐在黑猩猩身邊,它們也愛搭不理地懶得看她一眼。古道爾不顧艱苦,帶了哈山靜悄悄地進入林區,靜悄悄地等待,靜悄悄地觀察。雨林中的茂草有一人多高,鋒利的葉片刮傷了她的皮膚,有時只能像猩猩那樣爬樹在樹間行動。她也遇到過黑猩猩對她的威脅,由於臨危不懼,終於安度難關。

當地的土著人告訴她有人曾在爬一棵油棕樹時被一隻雄猩猩從樹頂趨下來撕破了臉龐挖去了一隻眼睛的可怕經歷。但是她不被這則故事所嚇倒。她一天又一天輕手輕腳地逼近黑猩猩群,她仿效黑猩猩的動作和呼叫聲,使她能夠和它們作一定程度的溝通,仿佛自己也是一隻母猩猩。她驚人的耐心終於獲得了黑猩猩群的信賴,為它們所接受,融入了它們的群體之中。

她早期關於黑猩猩能夠使用工具的發現震驚了世界,因為在此以前大家認為只有人類能夠使用工具。她發現黑猩猩使用細長的樹枝從白蟻窩的出入口插進去沾出白蟻來吃。與此同時,她還發現黑猩猩是雜食而不是過去所公認的素食性的,因為她見到了黑猩猩還愛吃動物的肉。

5年後,即1965年,古道爾對黑猩猩群體生態學的觀察和研究成果使她獲得了英國劍橋大學的博士學位。

她在坦尚尼亞建立了"剛比河研究中心"。在對黑猩猩群所進行的長達30年持久不懈的觀察研究工作中,她還陸陸續續地發現在這個剛比群體中的個體間形形色色的互動關係和生態習性。她觀察到了在母子間和兄弟姐妹間的情愛情景,觀察到了它們在雨中跳舞的歡樂情景,觀察到了在性愛活動中雄猩猩輪流和母猩猩做愛並不爭鬥的情景;可是也觀察到了上下間的制服和敵手間的仇恨情景,觀察到了一隻四歲的母猩猩虐殺了幾乎全部新生猩猩的瘋狂情景。

她對她觀察得最仔細的剛比群中每個成員都認得,並為它們起了名字。例如Flo是只漂亮而性感的母猩猩,她哺育了好幾個子女,其中最小的兒子叫Flint。在這對母子間的感情好得無以復加,到母親死後,小兒子十分傷心,不久也死了。然而,由於嫉妒,不時有母猩猩把不是自己生的嬰兒搶過來殘忍地弄死後吃掉。

於是古道爾發現了不少習性與人類間的多少有相通之處。可是經過長期的觀察,期間的差別還是很大。古道爾認為,黑猩猩不像人類有個性,有意識。她研究不出黑猩猩的意識是什麼,也看不出它們的個性是否存在。

過去,我們認為人類是惟一懂感情的動物。珍妮發現,黑猩猩每天要用兩三個小時互相梳理皮毛聯絡感情,這是它們必不可少的社交活動,而尋找食物則花一個小時。它們從整理皮毛得到的溫情與快意似乎超過了吃東西的愉快。它們久別重逢的場面酷似人類,不乏摟抱、握手的親熱之舉。可見黑猩猩的感情世界非常豐富。

古道爾對黑猩猩和靈長類動物的感情之深厚,還可以從一次談話中聽出來。她說:"當我看了有些醫學科學家實驗用的關在籠子裡的猩猩或猴子時,就好像在波蘭參觀納粹集中營時所感受到的同樣滋味。"她把在非洲各地市場上骨瘦如柴可憐的黑猩猩收養起來。可是當她的媽媽薇恩的生命得救於豬心瓣的嫁接時,也不得不承認她對動物的愛好也有其片面性的方面。

作為一位傑出的科學家,古道爾的品德為眾人所仰慕。首先是她對自然界特別是動物界的無限愛好和了解,對知識的永不滿足;其次是她有超人的勇氣、耐心和恆心,能夠去平常人不敢去的野獸出沒之區而無所畏懼;第三是她作了入微見細的觀察和客觀翔實的記錄,為自己的科學研究提供第一手的資料;第四是她忠實於科學事業,從不諱言自己在觀察和研究中的缺點。例如她說不應該用香蕉給她的黑猩猩朋友,因為這樣做有可能改變了它們的生存環境和生活習慣,從而使所觀察到的資料和進行的判斷產生偏倚。在科學研究中,任何有使結果產生偏倚的行為,都必須儘量避免。在生態學的觀察過程中,工作人員必須避免對被觀察動物產生影響的行為。因此古道爾認為她把香蕉給黑猩猩吃這樁事犯了大錯,為此而後悔不已。

古道爾成了黑猩猩最好的人類朋友,堪稱為世界級的模範科學研究員