王羲之喪亂三帖

王羲之喪亂三帖王羲之“喪亂三帖”帖有“延曆敕定”朱文印。延曆為日本桓武天王年號(公元782——805年),相當於中國唐代德宗朝。此三帖實為唐模本。可見當時模寫後不久即流入日本。(註:此卷現已被改為軸裝)

“喪亂三帖”是王書中的精品,筆法變化莫測,筆走龍蛇。唐太宗雲“煙霏露結,狀若斷而還連,鳳翥龍蟠,勢如斜反直,”在此帖中表現的最為明顯。

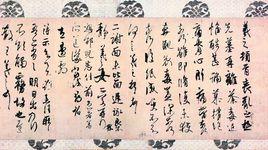

一、王羲之《喪亂帖》行草,摹本,白麻紙。縱28.7厘米。8行,62字。

《喪亂帖》面目近於《頻有哀禍帖》,然轉折更為圓活流縱,字側仄更甚,墨色枯燥相間而出,至紙末行筆更為快疾。可以想見作者當時啜泣難止、極度悲痛之情狀。

釋文:羲之頓首:喪亂之極,先墓再離荼毒,追惟酷甚,號慕摧絕,痛貫心肝,痛當

奈何奈何! 雖即修復,未獲賓士,哀毒益深,奈何奈何!臨紙感哽,不知何言!羲之

首頓首。

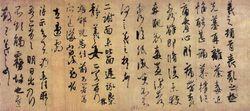

二、王羲之《二謝帖》 摹本 日本皇室宮內廳三之丸尚藏館藏

《二謝帖》和《得示帖》、《喪亂帖》連成一紙。縱28.7厘米。5行,行草書。

釋文:二謝面未? 比面遲承良不靜。羲之女愛再拜,想邰兒悉佳。前患者善。所送議當試,尋省。左邊劇。

三、王羲之《得示帖》摹本, 紙本。縱28.7厘米。4行,32字。行草書。此帖與《喪亂帖》、《二謝帖》共一紙。

釋文:得示,知足下猶未佳,耿耿。吾亦劣劣。明日出乃行,不欲觸霧故也。遲散。

王羲之頓首。

日本學者內藤乾吉稱:此帖用紙類似白麻紙,縱向有條紋,系用雙鉤填墨法所摹。在第一行末‘之極’右側,有‘僧權’二字左半部分押署。《二謝帖》的第二行末,‘再行’右側,有一‘珍’小字押署。‘珍’即梁朝鑑賞家姚懷珍。此帖右端紙縫處,鈐有‘延曆敕定’朱文御璽三處,鈐印的形式與《孔侍中帖》同,中間一璽中正,上下二璽右斜,顯示曾為日本桓武天皇內府所藏。日本《支那墨寶集》載:‘此幅久藏御府,後西院天皇崩後,購於堯恕親王。親王為妙法院教皇,經該院保存至今,後獻為帝室寶藏。’

此帖在日本流傳了一千三百多年,被視為國寶,為中國書法界所知不過百餘年。清光緒十八年(一八九二年),楊守敬首先摹勒於他的《鄰蘇園帖》,墨跡印刷品的傳入,則在一九三四年以後。

此帖提及的‘先墓’及其‘修復’事,今人王玉池推定先墓在洛陽,其修復之事,在永和七八年,也不排除在永和十二年桓溫收復洛陽時。韓玉濤認為先墓在琅邪,修復之事,在永和十二年八月。劉濤根據此帖書風與《十七帖》距離較大,認為可能是王羲之五十歲(永和八年)左右所寫。

此帖用筆挺勁,結體縱長,輕重緩疾極富變化,完全擺脫了隸書和章草的殘餘,成為十分純粹的行草體。書寫時先行後草,時行時草,可見其感情由壓抑至激越的劇烈變化。

韓玉濤《王羲之〈喪亂帖〉考評》一文,說此帖不可及處有四:第一,這本身就是一篇優秀的雜文;第二,此帖字勢雄強,是右軍真面目,是真正的右軍風骨;第三,《喪亂帖》兼備雄強和慘澹之美;第四,此帖表現了由行入草的完整的過程。因此,《喪亂帖》是一件難得的珍品,是王羲之最有代表性的末年之作,遠勝《神龍蘭亭》。

當代書法大家崔學路先生評《二謝帖》曰:“二謝書先正即行,終為大草,亦莊亦諧,亦方亦圓,亦輕亦重,全由心出,一任自在,當為右軍晚年書,真大化境地耳。”