簡介

18世紀晚期德國的文學運動,它產生於對法國古典主義趣味的支配地位日益增長的不滿,其追隨者深受盧梭和約翰·格奧爾格·哈曼(Johann Georg Hamann)思想的影響,認為生存的基本真理可以透過信仰和感官的體驗而領悟。年輕作家還受到英國詩人 愛德華·楊以及《莪相集》和新譯出的莎士比亞作品的影響。狂飆運動與歌德關係密切。他在 斯特拉斯堡大學求學時,即認識哈曼以前的學生 約翰·戈特弗里德·馮·赫爾德 ,哈曼使他對 哥德式建築、德國民歌和莎士比亞作品產生興趣。在赫爾德的思想啟發下,歌德進入一個非凡的創作時期。1773年,他寫了一部以16世紀德國騎士為題材的劇本鐵手騎士 《葛茲·馮·伯里欣根》(Gotz von Berlichingen);與赫爾德等人合作寫出小冊子《論德意志特性與藝術》。後者被視為狂飆運動的宣言書。小說《少年維特的煩惱》(1774)使歌德不僅蜚聲世界,而且引起眾多的模仿者。狂飆運動最具特色的成果是戲劇文學。運動本身即以 弗里德里希·馬克西米利安·克林格的劇本《狂飆與突進》得名。隨著席勒的劇本《強盜》(1781)的上演,狂飆運動的戲劇又進入一個新的階段。自律並非狂飆運動派的原則,這個運動不久就精疲力竭了。歌德和席勒這兩位偉大詩人,作為德國古典主義運動的領袖,卻繼續為作出他們最偉大的成就而努力 。

含義

“ 狂飆突進”這個名稱,象徵著一種力量,含有摧枯拉朽之意。它得名於德國 劇作家克林格爾在1776年出版的一部同名悲劇《狂飆突進》。此劇宣揚反抗精神,劇中的青年主人公 維爾德這樣說:“讓我們發狂大鬧,使感情衝動,好像狂風中屋頂上的風標”。

起源

18世紀的德國,有一批初登文壇具有反抗封建專制鬥爭精神的 青年知識分子,他們受到啟蒙思潮的影響與鼓動,想在落後的德國掀起一場風暴,要求自己象狂飄一樣衝破社會的黑暗,因而組織了一個同名的社團。他們以“天才、精力、自由、創造"為中心口號,要求擺脫封建傳統偏見的束縛,主張個性解放,呼喊著民族意識的覺醒,並與法國啟蒙思想家 盧梭倡導的”返歸自然"的觀點相呼應。

評價

進步性

狂飆突進的領袖、文藝理論家海爾德爾提出的“天才不須規律”的口號,成了他們共同的信條。這場運動,實質上乃是德國新興資產階級對腐朽的封建主義意識形態的一次有力衝擊。狂飆突進運動反封建的旗幟是鮮明的,激情是高漲的,在推動德國新文學發展方面的歷史功績也是應該肯定的。

局限性

雖然它來勢兇猛,但不深入持久,猶如 曇花一現,瞬即消逝。因為狂飆突進運動的參加者沒有明確的政治綱領,他們的反抗往往流於無政府的暴亂情緒。由於當時德國資產階級的軟弱性和妥協性,使得這個運動沒有能夠發展成為政治革命。他們提出的一些改革社會的要求,都未能改變當時的客觀現實,而只限於呼喚反抗封建意識的範疇。而且狂飆突進的參加者也含有遠離人民民眾, 好高騖遠,宣揚 個人英雄主義等不良因素。

代表作

文學

青年時期的 歌德和 席勒都從參加"狂飆突進"的狂熱反抗開始,登上文壇,以自己卓越的藝術創作,把 德國文學從狹隘的範圍引入 歐洲文學的廣闊領域。 狂飆突進的作家運用得最多的文學體裁是戲劇。歌德的《鐵手騎士葛茲·封·柏里欣根》和席勒的《 陰謀與愛情》,就是狂飆突進運動的 代表作。

狂飆突進運動在小說方面影響最大的作品,是歌德的《 少年維特之煩惱》。這部小說,講的是一個十八世紀感傷的愛情故事。歌德的這部小說發表後,不僅在德國,而且在全歐廣為流傳歐洲的各國青年一時形成“維特熱”,歌德名聞全歐。歌德花了六十年時間,直到1831年完成的詩劇《 浮士德》,使歌德成為世界上第一流的名作家。《浮士德》是德國啟蒙文學成就的最高標誌,同時,也為德國文學在全世界範圍內爭得了巨大的聲譽。

音樂

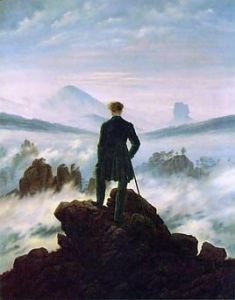

狂飆運動對當時和以後的音樂和美術創作也產生了巨大的影響。音樂受到了狂飆運動的影響,開始出現追求解放和自由的風潮。在18世紀七八十年代,湧現了大量此類作品,如 海頓的《第101》, 莫扎特的鋼琴奏鳴曲K331等。狂飆運動的音樂作品的特色是用非理性創造崇高,鏇律看似混亂,實際塑造了一種非理性的崇高感。