物質結構理論

“實物”具有的共同特點是:質量集中在某一空間,一般有比較確定的界面(氣體的界面雖然模糊,但它又是由一個個實物粒子構成)。本文開頭所舉的各例都屬於實物。

“場”則是看不見摸不著的物質,它可以充滿全部空間,它具有“可入性”。例如大家熟知的電磁波,它可以將電台天線發射的信號通過空間傳送到千家萬戶的收音機或電視機。可以概括地說,“場”是實物之間進行相互作用的物質形態。

什麼是“物態”呢?日常所知的固態、液態和氣態就是三種“物態”。為什麼要有“物態”的概念?因為實物的具體形態太多了,將它們歸納一下能否分成較少的幾類?這就產生了“物態”的概念。“物態”是按屬性劃分的實物存在的基本形態,它都表現為大量微小物質粒子作為一個大的整體而存在的集合狀態。以往人們只知道有固態、液態和氣態三種物態,隨著科學的發展,在大自然中又發現了多種“物態”。人類迄今知道的“物態”已達10餘種之多。

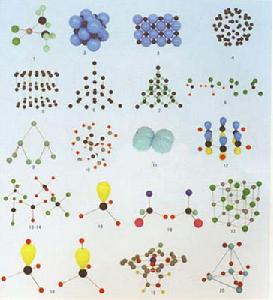

日常生活中最常見的物質形態是固態、液態和氣態,從構成來說這類狀態都是由分子或原子的集合形式決定的。由於分子或原子在這三種物態中運動狀況不同,而使我們看到了不同的特徵。

具體分類

1.固態

嚴格地說,物理上的固態應當指“結晶態”,也就是各種各樣晶體所具有的狀態。最常見的晶體是食鹽(化學成份是氯化鈉,化學符號是NaCl)。你拿一粒食鹽觀察(最好是粗製鹽),可以看到它由許多立方形晶體構成。如果你到地質博物館還可以看到許多顏色、形狀各異的規則晶體,十分漂亮。物質在固態時的突出特徵是有一定的體積和幾何形狀,在不同方向上物理性質可以不同(稱為“各向異性”);有一定的熔點,就是熔化時溫度不變。

在固體中,分子或原子有規則地周期性排列著,就像我們全體做操時,人與人之間都等距離地排列一樣。每個人在一定位置上運動,就像每個分子或原子在各自固定的位置上作振動一樣。我們將晶體的這種結構稱為“空間點陣”結構。

2.液態

液體有流動性,把它放在什麼形狀的容器中它就有什麼形狀。此外與固體不同,液體還有“各向同性”特點(不同方向上物理性質相同),這是因為,物體由固態變成液態的時候,由於溫度的升高使得分子或原子運動劇烈,而不可能再 保持原來的固定位置,於是就產生了流動。但這時分子或原子間的吸引力還比較大,使它們不會分散遠離,於是液體仍有一定的體積。實際上,在液體內部許多小的區域仍存在類似晶體的結構——“類晶區”。流動性是“類晶區”彼此間可以移動形成的。我們打個比喻,在柏油路上送行的“車流”,每輛汽車內的人是有固定位置的一個“類晶區”,而車與車之間可以相對運動,這就造成了車隊整體的流動。

3.氣態

液體加熱會變成氣態。這時分子或原子運動更劇烈,“類晶區”也不存在了。由於分子或原子間的距離增大,它們之間的引力可以忽略,因此氣態時主要表現為分子或原子各自的無規則運動,這導致了我們所知的氣體特性:有流動性,沒有固定的形狀和體積,能自動地充滿任何容器;容易壓縮;物理性質“各向同性”。

顯然,液態是處於固態和氣態之間的形態。

4.非晶態——特殊的固態

普通玻璃是固體嗎?你一定會說,當然是固體。其實,它不是處於固態(結晶態)。對這一點,你一定會奇怪。

這是因為玻璃與晶體有不同的性質和內部結構。

你可以做一個實驗,將玻璃放在火中加熱,隨溫度逐漸升高,它先變軟,然後逐步地熔化。也就是說玻璃沒有一個固定的熔點。此外,它的物理性質也“各向同性”。這些都與晶體不同。

經過研究,玻璃內部結構沒有“空間點陣”特點,而與液態的結構類似。只不過“類晶區”彼此不能移動,造成玻璃沒有流動性。我們將這種狀態稱為“非晶態”。

嚴格地說,“非晶態固體”不屬於固體,因為固體專指晶體;它可以看作一種極粘稠的液體。因此,“非晶態”可以作為另一種物態提出來。

除普通玻璃外,“非晶態”固體還很多,常見的有橡膠、石蠟、天然樹脂、瀝青和高分子塑膠等。

5.液晶態——結晶態和液態之間的一種形態

“液晶”現在對我們已不陌生,它在電子表、計算器、手機、傳呼機、微型電腦和電視機等的文字和圖形顯示上得到了廣泛的套用。

“液晶”這種材料屬於有機化合物,迄今人工合成的液晶已達5000多種。

這種材料在一定溫度範圍內可以處於“液晶態”,就是既具有液體的流動性,又具有晶體在光學性質上的“各向異性”。它對外界因素(如熱、電、光、壓力等)的微小變化很敏感。我們正是利用這些特性,使它在許多方面得到套用。

上述幾種“物態”,在日常條件下我們都可以觀察到。但是隨著物理學實驗技術的進步,在超高溫、超低溫、超高壓等條件下,又發現了一些新“物態”。

6.超高溫下的等離子態

這是氣體在約幾百萬度的極高溫或在其它粒子強烈碰撞下所呈現出的物態,這時,電子從原子中游離出來而成為自由電子。電漿就是一種被高度電離的氣體,但是它又處於與“氣態”不同的“物態”——“等離子態”。

太陽及其它許多恆星是極熾熱的星球,它們就是電漿。宇宙內大部分物質都是電漿。地球上也有電漿:高空的電離層、閃電、極光等等。日光燈、水銀燈里的電離氣體則是人造的電漿。

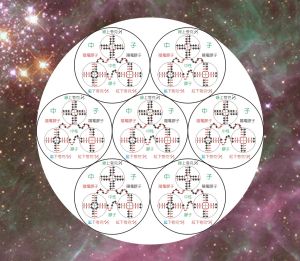

7.超高壓下的超固態

超固態白矮星-內部結構模型圖

超固態白矮星-內部結構模型圖 在140萬大氣壓下,物質的原子就可能被“壓碎”。電子全部被“擠出”原子,形成電子氣體,裸露的原子核緊密地排列,物質密度極大,這就是超固態。一塊桌球大小的超固態物質,其質量至少在1000噸以上。

已有充分的根據說明,質量較小的恆星發展到後期階段的白矮星就處於這種超固態。它的平均密度是水的幾萬到一億倍。

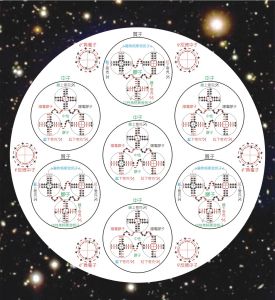

8.超高壓下的中子態

在更高的溫度和壓力下,原子核也能被“壓碎”。我們知道,原子核由中子和質子組成,在更高的溫度和壓力下質子吸收電子轉化為中子,物質呈現出中子緊密排列的狀態,稱為“中子態”。

“中子態”之 “中子星”-內部結構模型圖

“中子態”之 “中子星”-內部結構模型圖 已經確認,中等質量(1.44~2倍太陽質量)的恆星發展到後期階段的“中子星”,是一種密度比白矮星還大的星球,它的物態就是“中子態”。

更大質量恆星的後期,理論預言它們將演化為比中子星密度更大的“黑洞”,目前還沒有直接的觀測證實它的存在。至於 “黑洞”中的超高壓作用下物質又呈現什麼物態,目前一無所知,有待於今後的觀測和研究。

物質在高溫、高壓下出現了反常的物態,那么在低溫、超低溫下物質會不會也出現一些特殊的形態呢?下面講到的兩種物態就是這類情況。

9.超導態

超導態是一些物質在超低溫下出現的特殊物態。最先發現超導現象的,是荷蘭物理學家卡麥林·昂納斯(1853~1926年)。1911年夏天,他用水銀做實驗,發現溫度降到4.173K的時候(約-269℃),水銀開始失去電阻。接著他又發現許多材料都又有這種特性:在一定的臨界溫度(低溫)下失去電阻(請閱讀“低溫和超導研究的進展”專題)。卡麥林·昂納斯把某些物質在低溫條件下表現出電阻等於零的現象稱為“超導”。超導體所處的物態就是“超導態”,超導態在高效率輸電、磁懸浮高速列車、高精度探測儀器等方面將會給人類帶來極大的益處。

超導態的發現,尤其是它奇特的性質,引起全世界的關注,人們紛紛投入了極大的力量研究超導,至今它仍是十分熱門的科研課題。目前發現的超導材料主要是一些金屬、合金和化合物,已不下幾千種,它們各自對應有不同的“臨界溫度”,目前最高的“臨界溫度”已達到130K(約零下143℃),各國科學家正在拚命努力向室溫(300K或27℃)的臨界溫度衝刺。

超導態物質的結構如何?目前理論研究還不成熟,有待繼續探索。

10.超流態

超流態是一種非常奇特的物理狀態,目前所知,這種狀態只發生在超低溫下的個別物質上。

1937年,前蘇聯物理學家彼得·列奧尼多維奇·卡皮察(1894~1984年)驚奇地發現,當液態氦的溫度降到2.17K的時候,它就由原來液體的一般流動性突然變化為“超流動性”:它可以無任何阻礙地通過連氣體都無法通過的極微小的孔或狹縫(線度約10萬分之一厘米),還可以沿著杯壁“爬”出杯口外。我們將具有超流動性的物態稱為“超流態”。但是目前只發現低於2.17K的液態氦有這種物態。超流態下的物質結構,理論也在探索之中。

上面介紹的只是迄今發現的10 種物態,有文獻歸納說還存在著更多種類的物態,例如:超離子態、輻射場態、量子場態,限於篇幅,這裡就不一一列舉了。我們相信,隨著科學的發展,我們一定會認識更多的物態,解開更多的謎,並利用它們奇特的性質造福於人類。