介紹

秀麗的珠江,以及它那充滿珠光寶氣的雅號,曾經引起人們許多美好的遐想。傳說有個波斯商人,訪知廣州有顆鎮國之寶――陽燧寶珠,便願以10萬重金購買,幾經交涉,終於得手。在運往異國的途中,商人欣喜萬分,取出珠寶放在掌心端詳,只見它光芒四射,璀璨奪目,更加愛不釋手。誰知突然狂風驟起,白浪翻騰,一道白光從他掌心躍起,又潛入江中,化作一顆巨石,這就是有名的海珠石。那條江流,因此得名為珠江。

端平二年(1235年),叛軍圍攻廣州城,李昴英隻身縋城勸說叛軍解圍。後人感於他的恩德,在寺旁建祠紀念他。島上古寺幽深,江流拍岸,榕蔭青蔥,並有兩棵蒼勁古老的紅棉樹;花開時節,紅棉似火,江水碧綠,別有一番情趣。清代羊城八景之一的海珠秋月,就在這裡。1931年,廣州修建珠江堤坎,把海珠島與北岸連成一片。解放後又闢為海珠花園,供人遊覽。近年改建的一座園林式茶樓,亦是一方樂園。在它附近,還有海珠廣場,海珠咱,海珠橋,迎珠街,連珠街,皆與這些傳說有關。

歷史

宋朝時海珠石仍居江中,後因泥沙沖積,與珠江北岸陸地相連,為歷代的遊覽勝地。宋代時石上建有慈度寺,稱“海珠晴瀾”(以海珠石一帶的珠江河段),為宋代羊城八景之一。清朝同治時曾在此建炮台。

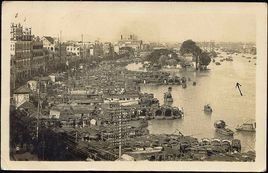

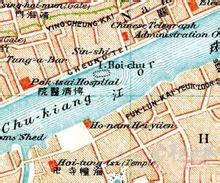

海珠石位置地圖

海珠石位置地圖1905年,廣州市始設水警。清政府在珠江水上設水巡總局,直屬於廣東水師提督衙門。中華民國成立後的1912年,隸屬廣東省城警察廳的水巡總局改稱警察第十二區署及第一、二、三、四、五分署。警察第十二區署也設于海珠島。 民國六年(1917年)十月,以孫中山為大元帥的中華民國軍政府海軍艦隊,在海珠島設立海軍辦事處。

1928年建成海珠公園。公園原來通過浮橋與陸地的長堤大馬路相連。由東至西的建築或景點有程璧光像、銅壺滴漏、牌坊、李忠簡公讀書處、玻璃屋(南)、音樂亭、噴水池等。

1931年擴築新堤(俗稱新填地、今沿江西路)時,海珠石沉埋地下,成為新堤的一段,現在的新堤一橫路、二橫路(以東)就是原來海珠公園的所在地。原來的程璧光像被移至永安堂(現廣州少年兒童圖書館)東面前安放,在填海前,海珠公園的東端是胡文虎的永安碼頭。在新建馬路後,海珠公園並未被完全清拆。

中共建政後,永安堂被充公,成為廣東省總工會所在地。永安堂前的程璧光像遂被毀,換成今日見到的工人雕像;在1950至60年代,公園剩下的亭台樓閣建成了海珠花園餐廳,成為該餐廳的園林景觀。

1990年代初,時任廣州市長的黎子流號令大拆廣州城以興建廣州捷運。在這股風氣下,當局又對原海珠公園的建築進行清拆,但此後又無力開發一直丟空,曾有一面圍牆將這些殘桓斷壁封閉多年。

2000年,在長堤下水道改造工程中,意外發現深埋地下近七十載的海珠石。市政府曾規劃將顯露部分(30至60米)保護起來,在海珠石的遺址上面用透明鋼化玻璃鋪砌觀光道,重現海珠石風采。不過該計畫後來並沒有實現,海珠公園已被發展商興建高層的住宅樓盤愛群薈景灣,海珠石的部分就是被大廈壓在底下,剩餘部分的則被繼續掩埋在沿江西路上。