概況

民族區域自治

民族區域自治民族區域自治是馬克思列寧主義關於民族問題的理論與中國民族工作的具體實踐相結合的產物。民族區域自治是無產階級在統一的多民族的國家中解決民族問題的一項重要政策。列寧認為,“如果不保證每一個在經濟上和生活上具有比較大的特點以及具有特殊的民族成分等等的區域享受這種自治,那就不可能構想有現代的真正民主的國家”(《列寧全集》第20卷,第30~31頁)。民族區域自治完全符合中國民族的歷史條件和現實情況。中國50多個民族在長期歷史發展中,早已形成以漢族為主體的既雜居又聚居的局面。在長期歷史發展中,中國各族人民共同開發和建設了偉大的祖國,共同創造了光輝燦爛的民族文化,中國早就形成了統一的多民族的國家。近百年來,國內各民族更是團結一致,共同戰勝了國內外敵人,獲得了解放。上述條件形成國內各民族團結合作的基礎。因此,根據中國民族歷史的發展、經濟、文化的發展和革命的發展,中國採取了最適當的民族區域自治制度,而不採取聯邦制。民族區域自治是民族自治與區域自治的正確結合,是經濟因素與政治因素的正確結合,不僅使聚居的民族能夠享受到自治權利,而且使雜居的民族也能夠享受到自治權利。從人口多的民族到人口少的民族,從大聚居的民族到小聚居的民族,幾乎都成立了相當的自治單位,充分享受了民族自治權利。

歷史背景

民族區域自治

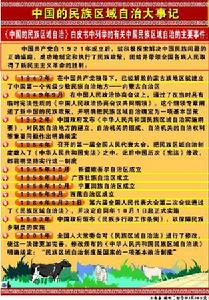

民族區域自治早在中國新民主主義革命時期,中國共產黨就提出了民族區域自治的主張,1941年《陝甘寧邊區施政綱領》規定:“依據民族平等原則,實行蒙、回民族與漢族在政治經濟文化上的平等權利,建立蒙、回民族的自治區”。當時,中國共產黨和邊區政府領導蒙古族和回族人民,分別在關中地區的正寧縣建立了回民自治鄉,在城川縣建立了蒙古自治區。1947年,建立了內蒙古自治區。中華人民共和國的成立,實現和鞏固了全國各族人民的大團結,形成和發展了民族平等、互助的社會主義民族關係,民族區域自治政策在全國範圍內得到貫徹,民族自治地方逐步建立起來。《中國人民政治協商會議共同綱領》規定:“各少數民族聚居的地區,應實行民族的區域自治,按照民族聚居的人口多少和區域大小,分別建立各種民族自治機關”。1952年頒布了《中華人民共和國民族區域自治實施綱要》。歷次憲法都規定了實行民族區域自治。如1982年《中華人民共和國憲法》規定:“中華人民共和國是全國各族人民共同締造的統一的多民族國家。平等、團結、互助的社會主義民族關係已經確立,並將繼續加強。”“各少數民族聚居的地方實行區域自治,設立自治機關,行使自治權。各民族自治地方都是中華人民共和國不可分離的部分”。憲法還專門規定了民族自治地方、自治機關的組織。根據憲法規定,六屆全國人大二次會議於1984年 5月通過《中華人民共和國民族區域自治法》。該法除序言外,包括7章、67條。7章的內容是:總則,民族自治地方的建立和自治機關的組成,自治機關的自治權,民族自治地方的人民法院和人民檢察院,民族自治地方內的民族關係,上級國家機關的領導和幫助,附則。這項法律是中國維護和發展社會主義民族關係的基本法律。截至1984年5月,中國已建立民族自治地方116個,包括5個自治區、31個自治州、80個自治縣。這些民族自治地方,行政區域的總面積約610萬平方公里,占全國總面積的60%以上;總人口為1.2億,其中各少數民族人口為0.5億多。

法律規定

民族區域自治

民族區域自治根據憲法和有關法律規定,民族自治地方的自治機關是一級地方國家機關,均受中央和上級國家機關領導,實行民主集中制的原則。民族自治地方的自治機關,除行使一般地方國家機關的職權外,還依照憲法和法律規定的許可權行使自治權,根據本地方實際情況貫徹執行國家的法律、政策。自治區、自治州、自治縣的人民代表大會中,除實行區域自治的民族的代表外,其他居住在本行政區域內的民族也應當有適當名額的代表。自治區、自治州、自治縣的人民代表大會常務委員會中應當有實行區域自治的民族的公民擔任主任或者副主任;自治區主席、自治州州長、自治縣縣長由實行區域自治的民族的公民擔任;依法定程式制定自治條例和單行條例,管理地方財政;在國家計畫的指導下,自主地安排和管理地方性的經濟建設事業;自主地管理本地方的教育、科學、文化、衛生、體育事業,保護和整理民族的文化遺產,發展和繁榮民族文化;依照國家的軍事制度和當地的實際需要,經國務院批准,可以組織本地方維護社會治安的公安部隊,自治機關在執行職務的時候,依照本民族自治地方自治條例規定,使用當地通用的一種或者幾種語言文字,等等。

憲法還規定,國家在民族自治地方開發資源、建設企業的時候,應當照顧民族自治地方的利益。國家從財政、物資、技術等方面幫助各少數民族加速發展經濟建設和文化建設事業。國家幫助民族自治地方從當地民族中大量培養各級幹部、各種專業人才和技術工人。

民族區域自治制度

民族區域自治

民族區域自治(一)民族自治地方的自治機關

民族自治地方的自治機關是自治區、自治州、自治縣的人民代表大會和人民政府。

民族自治地方的自治機關的組成和工作,根據憲法和法律,由民族自治地方的自治條例或者單行條例規定。

(二)民族自治地方自治機關的行政地位

民族自治地方的自治機關實行人民代表大會制。

民族自治地方的人民政府對本級人民代表大會和上一級國家行政機關負責並報告工作,在本級人民代表大會閉會期間,對本級人民代表大會常務委員會負責並報告工作。

各民族自治地方的人民政府都是國務院統一領導下的國家行政機關,都服從國務院。

民族自治地方自治機關實行自治區主席、自治州州長、自治縣縣長負責制,分別主持本級人民政府的工作。

二、民族自治地方自治機關的自治權

(一)民族自治地方自治機關的民族特色

1、自治區主席、自治州州長、自治縣縣長由實行區域自治的民族的公民擔任;民族自治地方的人民代表大會常務委員會應當由實行區域自治的民族的公民擔任主任或者副主任。

2、民族自治地方的人民代表大會中,除實行區域自治的民族的代表外,其他居住在本行政區內的民族特別是少數民族也應有適當名額的代表,而且對人口較少的民族的代表名額和比例分配將依法給予適當的照顧。

3、民族自治地方的人民政府的組成人員以及政府所屬工作機構中,要儘量配備少數民族的幹部,對基本符合條件的少數民族幹部要優先配備。

實行民族區域自治的民族人口占本地區總人口1/2或以上的,其幹部構成應當與本民族人口比例大體相當;少於1/2或者更少的,一般應高於本民族人口比例。

民族區域自治

民族區域自治(二)民族自治地方自治機關的自治權

1、民族立法權

民族自治地方的人民代表大會有權依照當地的政治、經濟和文化的特點,制定自治條例和單行條例。

自治條例規定有關本地方實行民族區域自治的基本問題;單行條例規定有關本地實行民族區域自治的某一方面的具體事項。

自治條例、單行條例可以對國家法律和政策作出變通性規定。

自治區的自治條例和單行條例,須報全國人民代表大會常務委員會批准後生效。

自治州、自治縣的自治條例和單行條例須報省或者自治區的人民代表大會常務委員會批准後生效,並報請全國人民代表大會常務委員會備案。

2、變通執行權

上級國家機關的決議、決定、命令和指標,如果不適合民族自治地方實際情況,自治機關可以報經上級國家機關批准,變通執行或者停止執行。

3、財政經濟自主權

民族自治地方的自治機關具有較大程度的財政經濟自主權,並可以享受國家的照顧和優待。

凡是依照國家規定屬於民族自治地方的財政收入,都應當由民族自治地方的自治機關自主安排使用。

民族自治地方的財政收入和財政支出的項目,由國務院按照優待民族自治地方的原則規定。

民族自治地方的財政預算支出,按照國家規定,設立機動資金,預備費在預算中所占比例高於一般地區。

4、文化、語言文字自主權

民族自治地方的自治機關享有一定程度的文化自主權。

民族自治地方的自治機關在執行公務的時候,依照本民族自治地方自治條例的規定,使用當地通用的一種或者幾種語言文字。

同時使用幾種通用的語言文字執行公務的,可以以實行區域自治的民族的語言文字為主。

5、組織公安部隊權

民族自治地方的自治機關依照國家的軍事制度和當地的實際需要,經國務院批准,可以組織本地方維護社會治安的公安部隊。

6、少數民族幹部具有任用優先權

中華人民共和國民族區域自治法(2001年修正版)

另:1949年7月20日,中國成立了第一個省級的民族自治區——內蒙古自治區。在新中國成立前夕,北京召開了有多個少數民族代表參加的政治協商會議,正式確定中國實行民族區域自治制度。(寫入《共同綱領》)解放後,中國先後建立了5個省級自治區:內蒙古自治區;西藏自治區:寧夏回族自治區;廣西壯族自治區;新疆維吾爾自治區。實行民族區域自治的民族達到44個。1954年憲法以將其制度寫入憲法,稱為我國基本政治制度之一。

實踐出真理

民族區域自治制度是經過實踐考驗適合中國國情的制度。中國共產黨和國家堅持實行民族區域自治,加強民族區域自治的法制建設,充分尊重和保障各少數民族管理本民族內部事務的民主權利。歷史經驗證明,在統一的國家內實行民族區域自治,既能保障各少數民族的合法權利和利益,加速各少數民族地區經濟和文化的發展,又能抵禦外來的侵略和顛覆,保障整個國家的獨立和繁榮,完全符合中國各民族的共同意志和根本利益。