成語出處

《明史·余珊傳》:“堅白異同,模稜兩可,是蓋大奸似忠,大詐似信。”

丁玲《太陽照在桑乾河上》三五:“他覺得在文采的理論政策的淵博學問之下,就不敢堅持一個一定的主張,就不得不採取些模稜兩可、含混的語句了。”

魏巍《東方》第一部第七章:“新任的支部書記……怕得罪人,在支部發生爭論時,常常是模稜兩可,搖擺不定。”亦作“模稜兩端”。

《三元里人民抗英鬥爭史料·粵東紀事》:“祁宮保模稜兩端,怕事之極。”

《舊唐書·蘇味道傳》:“處事不欲決斷明白,若有錯誤,必貽咎譴,但模稜以持兩端可矣。”

成語辨析

【辨音】棱;不能讀作“líng”。,應該讀léng。

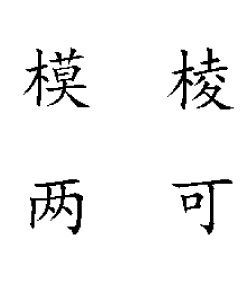

模稜兩可

模稜兩可典故

唐朝前期著名詩人蘇味道,仕途順利,官運亨通,僅做宰相前後長達數年之久。但他在位並沒做出什麼突出成績來。他老於世故,處事圓滑,他常對人說:“處事不欲決斷明白,若有錯誤,必貽咎譴,但摸稜(léng)(同棱)以持兩端可矣。”意思是:處理事情,不要決斷得太清楚,太明白,要是這樣處理錯了,必會遭到追究和指責。只要模稜兩可,哪邊都抓不著(小辮子)就行了。當時,人們根據他這種為人處世的特點,給他取了一個綽號,叫“蘇摸稜”。

“模稜兩可”說明人在處理問題時,含糊其辭,不明確表態,不置可否。