信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

古建築

貴州省

東山古建築群VI-730

簡介

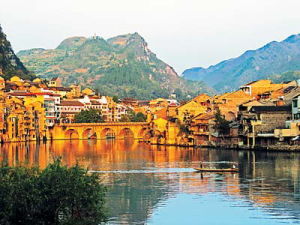

東山古建築群全國重點文物保護單位,明至清代樓閣寺觀古建築群。位於貴州省銅仁市城東隅,南臨錦江。占地約3萬平方米。銅仁東山古木參天,風景秀麗。明清古建築群有明正德十一年(1516年)在山巔建的“澄江樓”、 .

.東山古建築群

銅仁地處武陵山脈主峰梵淨山南麓,是歷代“開闢苗疆”的前沿陣地,不僅長期駐紮重兵,而且較早實行 .

.廟宇與會館

東山廟宇建築分布於山頂、山腰及山麓。明清以來,先後建過幾十座廟宇,現仍存川上亭、雷神殿、真武殿、大雄寶殿、東西廂房,此外還有觀音閣、鎮遠樓、雙峰閣、藏書室、洗墨池、雲彩江聲等古建築或遺蹟。建築依山就勢,由南而北,由西而東,逐漸升高,體現出傳統建築與山區地形的完美結合。川上亭建於東山臨江絕壁上,為兩重檐六角攢尖頂。大雄寶殿面闊五間,進深三間,穿斗、抬梁混合結構,硬山青瓦頂。真武殿面闊五間,進深五間,穿斗式硬山頂。雷神殿,面闊三間,進深三間,穿斗式硬山頂。飛山廟位於山麓,為清康熙年間續修邊牆、鎮壓“紅苗”的副將賀國賢建,現存戲樓、兩廂、正殿,建築面積1145.10平方米。

銅仁先後建有川主宮、萬壽宮、禹王宮、天后宮等會館建築。川主宮又稱川主廟,始建於明洪武八年(1375年),其後屢有修葺。清光緒四年(1878年)增建完善。坐西北向東南。中軸對稱。自東南而西北依次為碼頭、牌樓大門、戲樓、正殿、兩廂、觀音殿等。現存牌樓大門、戲樓、正殿、兩廂等。建築群背山面水,占地面積5000平方米,建築面積1200平方米。正殿面闊五間,通面闊21.7米,進深三間,通進深8.9米。前帶抱廈,面闊三間,通面闊13.5米,進深一間3.6米,穿斗式封火山牆青瓦頂。梁架上用駝峰及象頭形穿插枋。脊瓜柱兩側用雲紋飾叉手支撐。格扇門窗。大梁題記隱約可見。左廂維護牆上嵌清鹹豐、同治年間記事及告示碑5通。

城牆與碼頭

銅仁現存城門兩座,碼頭4處,東山—江宗門—後水門段城牆1800余米。城牆多臨水而建,皆以料石砌築。碼頭有嚴格分工,除下南門碼頭為關卡外,其餘均為貨運碼頭。便水門碼頭、江宗門碼頭專門停靠錦江上游、梵淨山下來的桐油、花生、木材、菸草、藥材、豬鬃、硃砂、水銀等土特產。中南門碼頭、西門碼頭為運往湖南常德等地的土特產和下游運來的棉花、布匹、糖果、瓷器等物資裝卸用。川主宮碼頭為四川人專用,川鹽由此上岸並轉運黔中各地。明清時代,中南門碼頭位居銅仁各大碼頭之首,現仍在使用中。民居與店鋪

明清以來,隨著“五溪”之一的錦江(又稱辰水、麻陽江)水運日趨發達,外省客商逆江深入武陵腹地,使苗鄉古城、武陵明珠銅仁迅速崛起,大批具有徽派建築特點的民居相繼落成,最終形成具有11條街巷、135棟商住合一的中南門民居建築群。湘鄂西革命根據地創建人之一、賀龍同志入黨介紹人周逸群烈士的故居也位居其中。民居建築分布

中山路兩側及雙江路。其建築布局多為前店後宅或前店後坊,店鋪後為多進院、帶天井的四合大院。平面上多為小面闊、大進深的格局,滿足了在臨街方向爭得一席經營寶地的需求。店鋪多為兩層,為避雨和遮陽,常做成兩重檐(當地叫眉毛廈),採用產自梵淨山的粗大椿木或柏木做抬梁,其直徑均在35厘米以上。東山古建築群具有重要文物價值,堪稱武陵山區、錦江河畔的一顆明珠。

.

.“銅仁”最早稱“銅人”,曾置銅人大小江等處長官司。相傳元代有漁民在大江、小江交匯處的巨崖下揀到三尊小銅人,巨崖因此稱“銅崖”,其地因此稱“銅人”。不論傳說是否可信,發源於武陵山主峰梵淨山的大江、小江在銅仁相匯則是不爭的事實。如果沒有梵淨山,如果沒有大小江,恐怕不會有銅仁。

憑藉從梵淨山流下的錦江,可達百里洞庭,銅仁因此成為武陵山區的最大商埠,僅碼頭就多達六七座。銅仁碼頭是武陵山區面向中州大地的重要視窗。銅仁東山古建築群的形成,得益於武陵山區的自然和特產。因此,可以說,銅仁東山古建築群是觀察武陵山區豐富資源的最佳視窗。

銅仁秦漢時為“武陵蠻”居住地,唐宋時為“五溪蠻”居住地。“武陵蠻”、“五溪蠻”是以苗族為主體的眾多少數民族的祖先。元代銅仁置“銅人大小江等處蠻夷長官司”。明永樂十一年(1413年)“改土歸流”,建銅仁府。銅仁是開發較早的民族地區之一。自明清以來,錦江水運日趨發達,大批湖南、江西客商逆江來到銅仁,與當地少數民族共同開發武陵山區,再加上川鹽入黔,促進了銅仁府的發展與繁榮。與此同時,銅仁還是歷代封建王朝“開闢苗疆”的前沿陣地,民族衝突時有發生。反映在古建築方面,即有“經兵火,樓盡毀”、“郡署毀於苗”等記載。但從另一方面看,“前沿陣地”利於加速文化的交流與融合,從而使銅仁成為少數民族文化與中原傳統文化的水乳交融之地。譬如石庫門上浮雕八卦、八仙、古錢、萬字、魚形水草、水牛望月、山羊銜芝、牛角守門等圖案。將葉子刻成鯉魚形,將犀牛望月刻成水牛望月,將野鹿含芝刻成山羊含芝,特別是將水牛角鐫刻於石庫門上以示水牛把門,都是苗族文化典型標誌。在武陵山區,魚不僅是富裕的象徵,還是繁榮的標誌,而水牛則為苗族村民的主要崇拜對象。東山古建築群是研究武陵地區民族關係的實物資料。