詩歌原文

既然我的唇觸到了你滿滿的杯,既然我蒼白的額放在你雙手裡,

既然我已吸到過你靈魂的呼吸

那深藏在陰影里的隱秘香氣;

既然我已有機會聽你輕輕說出

那些話――那是神秘的心的吐露,

既然當我們嘴對著嘴,眼對著眼,

我已經見過你笑,見過你哭;

既然我見你永遠濛霧的星星

在我迷狂的頭上灑下了一線光輝,

既然我看見,從你時光的玫瑰

撕下了一瓣,落進我生命的流水

我現在已能向飛逝的歲月宣布:

逝去吧!我已沒有什麼可以老去!

帶著你那些凋謝的花兒離去;

我心中有一朵花,誰也不能摘取!

你翅膀的撲擊打不翻我的壺,

此壺我已灌滿,永遠夠我解渴。

你所有的灰蓋不住我靈魂的火,

我心中的愛比你能湮滅的更多!

詩歌鑑賞

這首著名的情詩,是雨果獻給他的情人朱麗葉的。戀愛的時候,世界上的事物總是變得特別美好,戀人們也煥發出空前的勇氣與信心。說這些是忘情的情話,可它們,難道不是人類所能產生出的最美好的感情,寫作出的最美麗的詩篇?詩歌的頭兩節,以兩組“既然”開始,“既然我的唇觸到了你滿滿的杯”,“既然我已有機會聽你輕輕說出”,――其實就是“既然我愛上你,你愛上我”的意思,只是詩人的情話,總是說得特別動聽,那些美好的時刻,與宛轉的音節、流動的節奏互相搭配,讀起來確實是溫柔甜蜜的,因為愛情撥動了心弦,所以才有那些哭泣與微笑的動人時刻吧。

第三節還是以“既然”開頭,但是就從實寫轉為虛寫了。在詩人的心目中,愛情如同星光生輝,“從你時光的玫瑰/撕下了一瓣,落進我生命的流水”――這句寫得真是流麗無儔。玫瑰是第一重比喻,流水是第二重比喻,這兩個比喻都不見得奇僻,但是卻在句式中被賦予了動感,時間的漫漫長流中,那輕盈的波浪,那一片玫瑰,因為這樣的驚喜愛戀,才分外地有熠熠光彩。“從時光中撕下的一瓣玫瑰”,從修辭上說,是自然中很見才華的,讓人想到《牡丹亭》中的著名曲辭:“如花美眷,似水流年。”

是啊,愛情最大的敵人,是年華,是時間。時光流逝紅顏白首,當初的溫柔愛戀還能不能有?在詩歌的第四節,詩人讓光陰與落花同歸於盡,他說:“我心中有一朵花,誰也不能摘取!”這是愛情的鏗鏘誓言,在緊接著的最後一節,還有一個更直接的復沓。――因為這樣豐盈的愛,是時光所擊敗不了的。“已灌滿”的“壺”,與開頭那“滿滿的杯”相呼應,都是戀人心裡洋溢的愛的物化象徵。

一顆強大的心靈,才能產生、書寫這樣強大的愛情。這首短短的愛情詩,有種一往無前的力量,對於詩人的戀人來說,也許是最好的安慰――這首詩寫給朱麗葉,德魯埃,她一直不是雨果的妻子,而只是雨果的情人,“一直”的時間,是五十年。五十年的相愛,也許是對這首詩的一個最好的註腳,因為有這五十年,這首詩才不僅僅是戀人的甜言蜜語,而是一首愛的頌歌。

朱麗葉死後,葬在巴黎聖芒代公墓,在墓碑上有一首雨果的詩:“當我變成的一堆死灰已完全冰涼/當我對陽光閉上自己疲憊的眼睛/你說,心中對我的思念是否不變樣:/世界得到他的思想。/我呢,得到他的愛情!”

詩歌作者

作者簡介

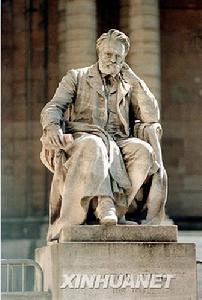

維克多・雨果,法國浪漫主義作家,人道主義的代表人物,19世紀前期積極浪漫主義文學運動的代表作家,法國文學史上卓越的資產階級民主作家,被人們稱為“法蘭西的莎士比亞”。

代表作品

《巴黎聖母院》(1831)是雨果第一部大型浪漫主義小說。它以離奇和對比手法寫了一個發生在15世紀法國的故事:巴黎聖母院副主教克洛德道貌岸然、蛇蠍心腸,先愛後恨,迫害吉卜賽女郎愛斯梅拉達。面目醜陋、心地善良的敲鐘人加西莫多為救女郎捨身。小說揭露了宗教的虛偽,宣告禁慾主義的破產,歌頌了下層勞動人民的善良、友愛、捨己為人,反映了雨果的人道主義思想。《笑面人》發表於1869年 小說有著和巴黎聖母院一樣的美醜對比。主人公格溫普蘭出生貴族,但因宮廷內的勾心鬥角,小時候被毀容。後來被民間藝人"熊"(或音譯"烏蘇斯")收養。所以說,格溫普蘭是人民的兒子。後來小說峰迴路轉,格溫普蘭命運大起大落,可是因為愛人“女神”(音譯"蒂")的病逝,徹底絕望,投河而去。《笑面人》的創作標誌著作者向現實主義邁出了一大步。 《悲慘世界》最能代表雨果的思想藝術風格,他以卓越的藝術魅力展示了資本主義社會奴役勞動人民、逼良為娼的殘酷的現實。然而,作家深信唯有道德感化是醫治社會災難的良方。小說雖不乏現實主義因素,但就人物形象的塑造、環境的描寫,象徵和對比手法的運用等方面而言,仍然是一部浪漫主義的傑作。 《九三年》 是雨果最後一部小說。小說的兩個對立人物,革命派郭文和保皇派郎特納克侯爵是雨果的又一善惡對比。郭文在捕獲郎特納克侯爵之後,因念郎特納克侯爵救了三個孩子,竟不惜把自己送上斷頭台,而放走了敵人頭子。這種安排,最能體現雨果對慈悲為懷,對純潔良心的信仰。《巴黎聖母院》和《悲慘世界》多次被拍成電影,在世界上廣為流傳,成為經典之作。