研製過程

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機德國Ta-183戰鬥機項目的研製工作在1942年就開始了。當時革命性的動力裝置——渦輪噴氣發動機已經問世,福克·武爾夫飛機公司以工程師漢斯·馬爾特霍普(HansMulthopp,一個年輕的天才航空工程師)為首的一個設計小組開始構想一種以渦噴發動機為動力的高速戰鬥機,並進行了氣動力方面的預研。

漢斯·穆爾特霍夫手持 Ta 183 的模型

漢斯·穆爾特霍夫手持 Ta 183 的模型隨後的一年間,庫爾特·譚克率領馬爾特霍普設計小組在5號方案的基礎上完成了三種方案的設計。第一種方案是前衛的火箭發動機方案,以增強攔截轟炸機的能力。該方案採用HeS-011R組合式發動機,該發動機由一台HeS-011渦噴發動機和一台最大推力1000公斤的輔助火箭發動機組成,火箭發動機由機翼下方吊掛的副油箱提供燃料,可

Ta 183 的模型照片

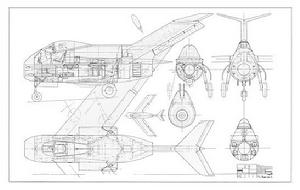

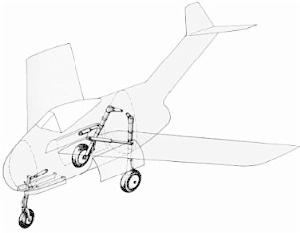

Ta 183 的模型照片Ta-183II是庫爾特·譚克設計小組提交給德國空軍部的正式方案,採用金屬-木材混合結構,機身粗短,機翼後掠角達到40度,前三點式起落架,安裝1台HeS-011渦噴發動機。該方案在氣動外形上與梅塞施米特的MeP.1101方案十分近似,可謂不謀而合。為了與II號方案進行對比,選擇出最優設計,設計小組還與Ta-183II同步平行設計了Ta-183III,它的布局與II方案近似,但是座艙更靠後,機翼後掠角也減小到35度,水平尾翼採用常規布局,安裝在垂尾根部。

結構特點

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機Ta-183II的機翼是薄翼型中單翼,後掠角40°。這個設計有待商榷,因為比起下單翼來,中單翼布局不太利於簡化生產工藝,而且會對飛行員向下的視野產生嚴重影響(美國的第一代噴氣戰鬥機F-86就改用了下單翼)。Ta-183II的機翼為金屬-木材混合結構——兩條鋼緣鋁合金翼梁組成扭力盒,利用一個固定接頭與機身連線。1944年後,德國戰略物資嚴重緊缺,當時幾乎所有生產的戰鬥機都在次要或非承力部位採用了木製部件,以減少鋼、鋁合金等金屬材料的消耗。Ta-183II也不能例外,它的機翼的翼肋由多層膠合的木板製成,蒙皮用的也是層壓木板。當然,採用木製構件的直接結果是導致機翼承載能力的下降,德國空軍能容忍這種情況的出現也說明他們本身就是將Ta-183作為高空戰鬥機來看待的。截擊機強調爬升率和加速能力,主要作戰對象是盟軍的重型轟炸機群,戰爭中德國戰鬥機部隊已經形成了“一擊脫離”的主要作戰模式,利用德制戰機出色的垂直機動能力和大威力機炮對盟軍有戰鬥機護航的轟炸機群實施突襲式的打擊。這種攻擊模式對飛機的盤鏇等水平機動能力的要求相對降低,對較低的機翼承載能力也可容忍。

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機Ta-183II的機翼是最具有劃時代意義的。這不僅僅是指它後掠角高達40°,有效的適應了動力系統的革命,為戰後高速飛機的發展指明了道路。而且Ta-183II採用了薄型機翼設計,這是德國航空界在20世紀40年代的研究成果,他們發現減小翼型厚度不僅降低了阻力,還能夠推遲激波的出現。激波對於跨音速和超音速飛行有重要影響,戰後美、蘇兩國在研製第一代噴氣式戰鬥機時只引入了後掠翼技術,而沒有採用薄翼型設計,到後來又不得不走回頭路(北美F-100揚棄了原F-86的相對厚度12%的厚翼型,重新採用相對厚度7%的45°後掠翼),以實現更高的飛行速度。

Ta-183II的尾翼部分設計也很獨特,其垂尾前緣後掠角高達60°。採用這樣的設計主要是出於保證飛機方向穩定性和布置平尾的需要。由於機身太短,如果採用常規尾翼布局(即水平尾翼位於垂尾根部),飛機的方向穩定性可能會存在問題,而且這種布置方式會造成平尾力臂縮短,勢必增大配平阻力。這方面比較典型的例子是蘇聯的I-16,過短的機身造成飛機穩定性不佳,操縱品質低下。Ta-183在設計時考慮到機身長度比較短,故改用高平尾和大後掠角垂尾結構,改善了飛機的操縱性能。但這樣的布置也會使方向舵的操縱效率相對比較差。Ta-183II採用帶有一定上反角的T型平尾設計,相當引人注目。平尾後緣裝有氣動操縱面,只用於飛機平飛時配平。由於具有較長的力臂,操縱面只需偏轉較小角度就可以完成配平,高速飛行時阻力較小。相比之下,Ta-183III的設計就要傳統得多,該機採用單尾撐加“倒T形”尾翼設計,利用尾撐來增大力臂,保證穩定性,但重量卻也因此增大了。

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機歷史

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機按照決議,福克·武爾夫公司將先期製造16架“實驗測試系列”(Versuchs)飛機。這16架飛機的編號和用途如下:V1-V3號機為原型機,由於HeS-011噴氣式發動機交貨遲緩,福克·武爾夫公司已經於1945年1月接收了少量Jumo-004B發動機(Me-262戰鬥機的動力系統)。在HeS-011發動機無法按時到位的情況下,這3架原型機裝上了Jumo-004B發動機;V4-V14號機為0系列預生產型,預定安裝HeS-011發動機;V15和V16號機為全尺寸靜力試驗平台。原型機首飛預定於1945年5、6月間進行,進一步驗證II號方案和III號方案的尾翼結構。第一架生產型預計於10月完成。然而這些預想都沒有成功,因為1945年的4月8日,英國傘兵部隊就已經占領了福克·武爾夫飛機工廠。緊鑼密鼓的Ta-183計畫就此嘎然而止,福克·武爾夫公司贏得“緊急戰鬥機競標計畫”也成了一場虛幻的勝利。而烏鴉這種也許是當時最有前途的後掠翼噴氣式戰鬥機尚未試飛就夭折在了德國Ta-183截擊/戰鬥機項目的研製工作在1942年就開始了。當時革命性的動力裝置——渦輪噴氣發動機已經問世,福克·武爾夫飛機公司以工程師漢斯·馬爾特霍普(HansMulthopp,一個年輕的天才航空工程師)為首的一個設計小組開始構想一種以渦噴發動機為動力的高速截擊機,並進行了氣動力方面的預研。

1944年1月,德國航空部開始進行“緊急戰鬥機競標計畫”,布洛姆·福斯、容克、梅塞斯米特、亨克爾以及福克·武爾夫均加入競爭行列。福克·武爾夫的設計師庫爾特·譚克(KurtTank)在馬爾特霍普設計小組的研究成果基礎上提

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機隨後的一年間,庫爾特·譚克率領馬爾特霍普設計小組在5號方案的基礎上完成了三種方案的設計。第一種方案是前衛的火箭發動機方案,以增強攔截轟炸機的能力。該方案採用HeS-011R組合式發動機,該發動機由一台HeS-011渦噴發動機和一台最大推力1000公斤的輔助火箭發動機組成,火箭發動機由機翼下方吊掛的副油箱提供燃料,可供火箭發動機工作200秒。這種方案很快就被拋棄了,從時間順序上講它應該是Ta-183I號設計方案,但筆者目前掌握的資料顯示,福克公司似乎並沒有將這個編號賦予它。但此後譚克帶著設計小組搞出來的2個方案卻又按照時間順序定為Ta-183II和Ta-183III,顯然在這兩個正式方案之前還應有一個早期設計。這個早期設計應該就是夭折了的火箭發動機方案。

發展

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機按照決議,福克·武爾夫公司將先期製造16架“實驗測試系列”(Versuchs)飛機。這16架飛機的編號和用途如下:V1-V3號機為原型機,由於HeS-011噴氣式發動機交貨遲緩,福克·武爾夫公司已經於1945年1月接收了少量Jumo-004B發動機(Me-262戰鬥機的動力系統)。在HeS-011發動機無法按時到位的情況下,這3架原型機裝上了Jumo-004B發動機;V4-V14號機為0系列預生產型,預定安裝HeS-011發動機;V15和V16號機為全尺寸靜力試驗平台。原型機首飛預定於1945年5、6月間進行,進一步驗證II號方案和III號方案的尾翼結構。第一架生產型預計於10月完成。然而這些預想都沒有成功,因為1945年的4月8日,英國傘兵部隊就已經占領了福克·武爾夫飛機工廠。緊鑼密鼓的Ta-183計畫就此嘎然而止,福克·武爾夫公司贏得“緊急戰鬥機競標計畫”也成了一場虛幻的勝利。而烏鴉這種也許是當時最有前途的後掠翼噴氣式戰鬥機尚未試飛就夭折在了襁褓中。

性能數據

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機乘員:1人

設計武器方案一:四門30毫米MK108機炮可攜五百公斤級炸彈

設計武器方案二:四門20毫米或兩門30毫米機炮可攜五百公斤級炸彈

長:9.40m(30ft10.25inch)-Ⅱ型

8.74m(28ft8.5inch)-Ⅲ型

翼展:

10m(32ft9.75inch)-Ⅱ型

9.5m(31ft2inch)-Ⅲ型

空重:6240lb(2830kg)-Ⅱ型

5844lb(2650kg)-Ⅲ型

全重:11200lb(5080kg)-Ⅱ型

9150lb(4100kg)-Ⅲ型

引擎:一台HeS011噴氣發動機

推力:2866lb(1300kg)

德國TA-183戰鬥機

德國TA-183戰鬥機爬升率:4020ft/min(1225m/min)-Ⅱ型

4560ft/min(1390m/min)-Ⅲ型

航程:615miles(990km)

最大速度:590mph(950km/h)-Ⅱ型

597mph(960km/h)-Ⅲ型

升限:45930ft(14000m)-Ⅱ型

44290ft(13500m)-Ⅲ型