概述

審案時,雙方當事人當面進行庭審詢問,既費時又費力更費錢。2015年12月17日,鄭州市中院利用“網際網路+”,在全國首次試行“微信庭審詢問”,現場只有法官,當事人坐在家裡通過微信的案件辦理工作群就可以參加庭審了。半個多小時完成了傳統審判模式下需要一天才能完成的任務。

報導稱,鄭州中院還將探索從“網際網路+審判”到“網際網路+立案+送達+審判+執行+服務+管理”的工作新模式。這則訊息立即引發社會熱議,法律圈內對這種庭審形式的創新更是褒貶不一。

方法

據介紹,所謂微信庭審就是由法官建立微信辦案群,邀請各方當事人及代理人進入該群,在該群中進行庭審的模式。在進行微信庭審前,法院首先要取得各訴訟參與人的同意,然後對各訴訟參與人的身份證、手機號、微信號等信息進行核實以確認身份。

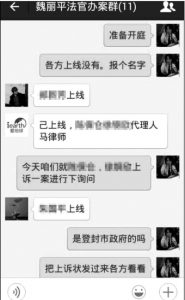

“微信庭審和傳統的庭審程式是基本一致的,只是詢問、答辯的形式由語言變為了文字。主審法官會以@某人的方式來引導各方進行發言。”法官魏麗平說,在舉證質證環節,各方將相關證據以圖片的方式傳送到微信群中以供質證。微信庭審的整個過程會被記錄,各方提供的證據可以以照片的形式列印出來放入卷宗。

爭議

正面

微信庭審現場手機截圖

微信庭審現場手機截圖 抗訴方的代理律師表示:“以前法官只留辦公電話,打電話經常找不到人。到法院找,往往又會碰到法官開庭,想提交份證據材料有時候就需要跑好幾趟。這個案件一開始,法官主動加我為微信好友,由高冷‘男神’變身貼心‘暖男’。”

“利用微信庭審是訴訟活動現代化的一種直接表現形式,它可以大大縮短辦案時間,靈活辦案空間,對減輕法官辦案壓力、解決目前法院系統普遍存在的‘案多人少’狀況,有著重要意義。”

此次庭審的主審法官魏麗平說:“微信庭審主要針對沒有事實爭議的程式性案件,初步估算,二審案件中可能有一半以上都可以利用微信審理,而一審案件則相對少些,因為一審大部分要對實體進行審理。”

負面

有些法律圈內的人士對這種庭審形式存疑,認為藉助“微信庭審”方便了當事人,減輕了法官開庭的負擔,看上去似乎有其合理性。但是,“微信庭審”的創新之舉,至少在兩方面是存疑的。

其一,“微信庭審”在程式上是否有明確的法律依據和授權?通觀我國的訴訟法律和相關司法解釋,儘管對電子證據有明確的規定,但依託微信等網際網路平台作為審判程式的載體,尚無法律的規定和授權。雖然我國訴訟法規定二審案件可以不開庭採取書面審理形式,但“微信庭審”是否等同於書面審理,法律上同樣未予明確。

其二,將“微信庭審”作為一項擁抱“網際網路+”的制度創新,是否符合司法審判的基本規律或當下司法改革的大方向?眾所周知,如同醫生看病,司法同樣強調“親歷性”,這要求法官親身經歷案件審理的全過程,直接接觸和審查各種證據,直接聽取訴訟參與人的言詞陳述和質辯,從而形成對案件事實的“內心確認”。作為本輪司法改革的“牛鼻子”,落實司法責任制的關鍵也在於司法人員能否真正做到“親歷”“親為”。

“微信庭審”看似法官與當事人直接對話,但依託的卻是電腦和手機。當事人何種語速、何種表情都被“禁止”掉,提交證據的真實性更是難以判斷。

食物再怎么精細、進化,中國人的筷子也仍是“兩根棍子”。改革需要創新精神,但一些基本規律不可違背。對司法這樣有著自身獨特規律的事物,一味擁抱“網際網路+”未必可取。

中間

資深律師、河南華浩律師事務所李華陽認為,此舉雖是在踐行陽光司法便民、利民。但微信電子證據存在一定風險性應當謹慎。他建議“微信庭審”時,應當開通微信視頻,全程錄音錄像,這樣證據可靠性更嚴謹。

對此,鄭州市中級人民法院稱,“微信庭審”目前仍處於探索階段,今後將會繼續完善提升。隨著經驗的積累和模式的成熟,對可以公開審理的案件,“微信庭審”可以做到像“微博直播”、視頻直播一樣邀請相關人士進入微信辦案群進行旁聽。