人物簡介

張淑業,字天成,職業畫家。出身寒門,自幼歷經人間磨難,命運多舛。酷愛文學藝術,雖清貧落寂,不墜青雲之志。青燈黃卷,孜孜以求。師從齊魯國畫大家王小古先生,得以導引,“外師造化,中得心源”,藝事漸進。從善如流,自學成才。平生萬鍾愛牡丹,遍訪國內牡丹產地、名園,深入實地寫生與研究,因而對牡丹有了獨到的藝術見解和嘔心創作。為國之花魁寫照,心織筆耕,其牡丹畫作別具一格,為國人所珍愛。張淑業雖年逾花甲,仍壯懷激烈,為在藝術事業上爭取更大的進步,“苦其心志,勞其筋骨”,默然埋頭。前路漫漫,求索不已。

藝術評論

把生命純真溶入國色天香的畫者

許稼圃

又是一年隆冬,大雪時節,窗外燈火闌珊,梅雪如粉,飄飄灑灑。睡間,蒼茫人間,銀裝素裹。夜幕下的山海之城,如夢如幻。絨花綻放,碎玉滿地,宛如清涼的童話世界。

燈下,案頭布滿我的友人———畫家張淑業先生寄自京華的書稿及資料,他讓我為其即將出版的牡丹畫集寫點文字為序。

我與淑業君相識、相交三十餘年,感情深厚。淑業君與我同齡,1947年出生在山東莒縣。莒縣是中國古代曾經輝煌一時的莒國所在地,可謂物華天寶,人傑地靈。如同歷經千年風雨仍昂然屹立在浮來山上的世界第一銀可古樹,至今鬱鬱蔥蔥,作為不朽的活化石,閱盡人間滄桑,見證歷史變遷。中國文學史上第一部文學理論經典著作《文心雕龍》,誕生在莒國故地的這片熱土上。它成為華夏文化文學評論的開山之作。

淑業君出生於書香門第,家世清貧。但出身寒門的他,天資聰穎。艱辛勞作之餘,酷愛藝術的他,開始朦朧地憧憬少年的藝術之夢。故鄉厚重的歷史文化積澱和瑰麗多彩的自然環境,撫慰著他孤獨的心靈,啟迪著他的藝術之夢。

含辛茹苦的生活,坎坷多舛的命運,鑄就了張淑業如同大山一樣倔強的性格。在張淑業身上,可以看到山東人的純樸、率真、耿直、豪氣。

為了生存,他曾流浪乞討。人間冷暖、世態炎涼,在他幼小的心靈上,過早留下了人生磨難的傷痕。淒風苦雨的生活閱歷,使他過早的成熟,承擔起家庭的重負。

青年時代,張淑業以其健壯的體魄從軍。他在服役的數年時間裡,穿越行走在祖國的名山大川。祖國多嬌的江山、壯麗的自然風光,讓張淑業陶醉其間,眼界大開,孜孜以求的他在繁重的工作之餘,進發了藝術靈感。在此期間,他創作了大量的寫生作品,積累了大量的素材。

命運的無情輪迴使張淑業的人生充滿戲劇色彩。六年的軍旅生活結束後,張淑業又回到生他養他的故鄉,繼續他“日出而作,日落而息”的農民生活。

張淑業是有追求的,他不甘心平庸的生活。命運有時捉弄人,有時也給人昭示。在茫茫的人海里,張淑業幸運的得以與齊魯國畫一代大家王小古先生相識。歷經政治磨難的王小古先生以其卓越的藝術成就蜚聲畫壇。這位埋沒風塵的藝術前輩,非常同情和理解眼前這位酷愛藝術,憨厚質樸的山東漢子。他指點了張淑業的藝術迷津,引領他走向了一條正確的藝術之道。

中國歷代有崇尚牡丹為國花之說,故畫牡丹之丹青高手不乏其人。近代畫家中,尤以王雪濤、王小古等先生所畫牡丹,獨具神韻,為世人稱道。張淑業深得感悟,故三十年潛心研究牡丹,獨闢蹊徑,一馬當先。

張淑業鍾情牡丹,傾注全部心血為牡丹寫照。為畫牡丹,他如痴如醉,幾近瘋狂。

中國牡丹之鄉菏澤、洛陽以及蘭州、杭州、昆明、銅陵、天彭、臨夏、上海、北京諸多牡丹產地和名園,都留下過張淑業這位牡丹畫者的足跡。若說張淑業是中國畫牡丹的第一位苦行僧般的畫家,並不誇張。

二十多年前,我曾為張淑業先生贈我的《牡丹圖賦詩》紀念:“天香裊裊泛華光,國色冉冉再洛陽。欲將平生欲丹青,一片冰心剪春裝。”

在淑業君客居青島的一個晚上,我攜淑業君造訪中國國畫藝術大師張朋先生,在先生蝸居的斗室里,張朋先生說:“現在畫牡丹的,多是照畫畫花,把牡丹的葉子都畫成了月季葉子,那就不是牡丹了。淑業畫的才是牡丹的葉子,是真正從生活中來的,沒有十年功夫是難以達到如此水平的。”張朋先生對淑業大加鼓勵,並贈一方名硯作念。前輩藝術家的教誨,至今令淑業感動不已。

商品經濟時代,拜金主義盛行,中國畫壇深受污染。泛濫成災的牡丹畫,庸俗低級,不堪入目。陷入窘境的中國畫藝術處在令人尷尬的境地。

張淑業在自己創作牡丹畫圖時,堅持一條將寫生溶入創作的藝術理念。他用詩歌詮釋自己的人格和情懷:“畫家情操自機杼,詩人風骨不媚俗”、“多少年來人食墨,而今始知墨食人”、“一塵不染香到骨,四面芬芳透其魂”。

市場的經濟價值並不能全然代表真正的藝術價值。畫作可以出賣,但藝術家的靈魂不能出賣。近幾年來,承受著生活條件逐漸改觀,張淑業的牡丹畫,有了更深層次的感悟和思考。縱觀其畫,透露著剛正而不媚俗的傲岸,空靈而不趨時的逸然,表達了一位正直藝術家的審美意識和人生精神。

為表現牡丹“國色天香”的王者風範,展現牡丹“高貴、富麗、繁榮、昌盛”的中國氣概,張淑業始終堅持做一名虔誠的牡丹畫家和護花使者。每年嚴冬過後,春風吹綠大地的穀雨時節到來,他就像是一個莊嚴的朝聖者,跪拜在牡丹花前,為花中之王祈福。

張淑業在一首詩中寫道:“吾畫牡丹二十年,年年穀雨跪花前”。

蒼天有眼,張淑業對牡丹情有獨鍾,他的執著與虔誠,溢於言表,令世人為之感動。

“字字寫來都是血,十年得來不容易”,二十多年的苦心求索,他的牡丹畫作已在中國畫壇獨樹一幟,大放異彩。

張淑業在牡丹畫法上,做出了前無古人的嘗試和研究。他以自創的“繞雲”之法畫牡丹,極富動感,如絲如縷,如雲繚繞;而以“脫粉”之法畫的牡丹,取以宣紙原色,不施白色顏料,以畫面渾然天成,無雕琢之痕,使牡丹的天姿風韻,栩栩如生,達到了“紙上春風筆下開,香氣皆人墨氣來”的出神出化的境界。“外師造化,中得心源”,張淑業在繼承前人傳統的的過程中,又走進生活,他對中國現存的數百種牡丹均作了詳盡考察,對各種牡丹的形態、習慣、特點、歷史,如數家珍。

張淑業創作時,激情澎湃,寓情感於筆端,賦花朵以生命。淡墨者如藏財不露之富賈,重彩者不似燦爛輝煌之朝霞。胸有成竹,行筆若天馬行空,筆法奇妙,變化無窮,畫葉若舞,鉤盤如風,心織筆耕,風情萬種。

畫好盡展國人崇尚的雍容之態、高貴之風的花中之王萬千風儀,為國花寫照,是張淑業一生的追求。

作為一個從農村走出,靠自學成才的牡丹畫家,張淑業能夠取得今天的藝術成就,實為不易,作為他的友人,我感到欣慰。

淑業君已經步入花甲之年,歲月無情,當年的英姿勃發已經變成白頭滿頭。然而淑業君仍然壯心不已,“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。他刻苦地努力學習,自覺提高自己的藝術修養,潛心學習博大精深的中國文化,像魯迅先生所說的就像一塊海綿,不斷吸收各種藝術營養,升華藝術格調和境界,定格自己的藝術品位,畫出嚴肅、高雅、具有學術價值的作品。

憑藉艱辛的勞作,淑業君的牡丹畫集即將付梓,這是一件值得高興的事情。萬千思緒,匯入筆端,寫下前面的文字,遙寄淑業,藉以寬慰遠方友人的郁心。

“冬天到了,春天還會遠嗎?”雖是隆冬,冰河之下,春水仍在流淌;寒風凜冽,春潮尚在涌動,翹首遠望,東君送來春訊息,“競夸天下無雙絕,獨立人間第一香”。在萬紫千紅的春光里,我們又將看到張淑業先生——用生命中的純真溶入國色天香的國者,跋涉在藝術苦旅中的不倦身影在前行。

讓我們為之高歌,讓我們為之祈福。

2011年12月8日

辛卯年大雪後二日 匆草於青島舍間燈下

作品賞析

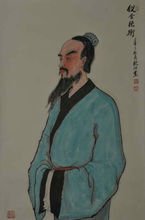

張淑業--人物作品

張淑業--人物作品 張淑業--花鳥作品

張淑業--花鳥作品