簡介

小男孩(Little Boy)是第二次世界大戰時美國在日本廣島投擲首枚核子彈的名稱。1945年8月6日由保羅·提貝茲(Paul Tibbets)駕駛的B-29超級空中保壘轟炸機“艾諾拉·蓋”(Enola Gay)在廣島上空三萬一千英呎(9000米)投下。

特徵

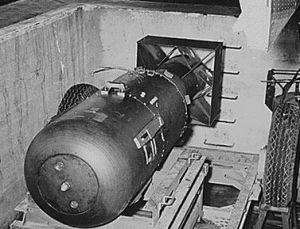

小男孩核子彈

小男孩核子彈小男孩這種設計的核武器在使用前並未進行過實際試驗。美國於1945年7月16日在新墨西哥沙漠試爆的第一枚核子彈是以鈽為原料。當時美國的濃縮鈾只足以製造一枚鈾核彈,而且已有使用受控制的鈾核反應堆的經驗,對這種鈾-235的核反應已有相當認識。因此認為可以毋需浪費珍貴的鈾進行實彈試驗。

小男孩採用的引爆設計因為存在頗大的危險性,所以之後只在試驗武器上出現,而再沒有在其他武器上使用。如果運載小男孩的飛機墮毀,彈內的的鈾塊可能被撞擊會擠在一起,到達臨界質量後或會釋放大量幅射,甚至可能全面爆炸。若果飛機掉進水中,炸彈入水後亦很可能會起爆。

有人猜測小男孩的鈾部分可能是由德國提煉的。德國投降時,德國海軍的U-234潛艇正在運送各種新武器技術及鈾原料前往日本。在接到德國無條例投降的訊息後,U-234連同艦上貨物向美軍投降,而兩名本來隨艦的日本軍官則在艦上自殺。據聞艦上的鈾原料後來被美國用在曼哈頓計畫當中。

結構

核子彈主要由引爆控制系統、高能炸藥、反射層、由核裝料組成的核部件、中子源和彈殼等部件組成。引爆控制系統用來起爆高能炸藥;高能炸藥是推動、壓縮反射層和核部件的能源;反射層由鈹或鈾-238構成。鈾-238不僅能反射中子,而且密度較大,可以減緩核裝料在釋放能量過程中的膨脹,使鏈式反應維持較長的時間,從而能提高核子彈的爆炸威力。核裝料主要是鈾-235或鈽-239。各國情況:為了觸發鏈式反應,必須有中子源提供“點火”中子。核爆炸裝置的中子源可採用:氘氚反應中子源、釙-210-鈹源、鈽-238核子彈爆炸鈹源和鐦-252自發裂變源等。核子彈爆炸產生的高溫高壓以及各種核反應產生的中子、γ射線和裂變碎片,最終形成衝擊波、光輻射、早期核輻射、放射性沾染和電磁脈衝等殺傷破壞因素,1945年造出了3顆。一顆用於試驗,兩顆投在日本。

傷亡人數

大多數的估計認為在廣島約有7萬人立即因核爆而炸死。到1945年年底,據估計因燒傷,輻射和相關疾病的影響的死亡人數,約從9萬到14萬。還有估計到1950年止,由於癌症和其他的長期併發症,共有20萬人死亡。

爆心500米以內的被害者,有90%以上的人當場死亡或當日死亡。500米到1000米以內的被害者,超過60%-70%的人當場死亡或當日死亡。暫時生存下來的人,有50%的人在6天內死亡;過了6天,又有25%的人死亡。

直到1945年11月,爆心500米以內的人98%-99%已經死亡;500米到1000米範圍內,90%的人已經死亡。從1945年8月到12月,總共有9-12萬人死亡。

約七萬人直接死於小男孩的原爆,大約相同的人受傷,隨後再有大量的人死於核子塵埃放射引起的癌症。懷孕的母親亦因為輻射而出現流產,部分初生嬰兒畸形發育。據統計,截止到1999年,死於小男孩核子彈的人數已上升至20萬。目前廣島市依然將相生橋附近的地區列為放射污染區。