作者簡介

作者:(美國)丹·西蒙斯(Dan Simmons) 譯者:潘振華 李懿

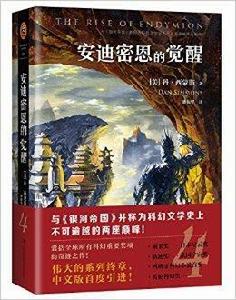

丹·西蒙斯(Dan Simmons,1948-),美國最天才橫溢的小說家,寫遍奇幻、科幻、恐怖、推理、驚悚、歷史、主流文學,任何類型,只要他一出手,必定叫好又叫座,捧回無數大獎,是名副其實的“跨界之王”。奇幻小說《迦梨之歌》獲得奇幻小說的最高獎項世界奇幻文學獎;恐怖小說《腐朽的慰藉》將恐怖小說界最重量級的三大獎項布蘭姆‧史托克獎、英倫奇幻獎和軌跡獎收入囊中;科幻小說《海伯利安》囊括全球所有科幻重要獎項,與《銀河帝國》並稱為科幻文學史上不可逾越的兩座巔峰。

專業推薦

媒體推薦

“所有科幻小說中,此是必讀之物。”

——《書單》

“《海伯利安》是代表最尖端水平的科幻小說……這部作品將會成為準繩,未來作品都會拿這部作品作比較,一言以蔽之,這是一部里程碑式的作品。”

——《伊薩克·阿西莫夫科幻小說雜誌》

“科幻小說能做什麼,這本書給出了一個很好的文學範例;此作者的書,毋庸置疑將會影響一個文學類型。”

——《聖彼得堡時報》

名人推薦

“我景仰丹·西蒙斯。”

——恐怖小說大師 史蒂芬·金

文摘

“教皇駕崩了!教皇萬歲!”一陣喊聲響徹雲霄,迴蕩在梵蒂岡的聖達瑪索庭院中,在那兒的教皇寓所中,尤利烏斯十四世的聖體剛被發現。聖父是在睡夢中死去的。幾分鐘內,訊息便不脛而走,穿越依舊被稱作梵蒂岡宮的不搭調的建築群,很快便滲透進了梵蒂岡城,速度快得就像是純氧環路環境中的火苗。轉眼間,教皇駕崩的訊息燒進了梵蒂岡的辦公樓群,又躥進人山人海的聖安妮門,來到教皇宮和鄰近的政府宮,在聖彼得大教堂的聖器室中,鑽進一個個信徒的耳中,以至於正在主持彌撒的大主教轉過頭,朝會眾望了望,想看看這從未有過的交頭接耳聲到底是怎么一回事,接著,他走出大教堂,跟四散而去的信徒一起來到聖彼得廣場上,那兒已經人頭攢動,有近十萬旅客和來訪的聖神官員聽到了傳言,那場景,就仿佛有一塊臨界質量的鈽受到了猛烈轟擊,發生了裂變。

出了交通繁忙的鐘樓拱門,訊息加速到了電子的速度,繼而飛躍至光速,最後達到霍金驅動速度,以數千倍光速急速飛出佩森星球。稍近,就在梵蒂岡的古老城牆之外,整座龐大、令人冷汗直冒的聖天使堡,原哈德良陵墓所在的那片山石之地的深處,現是宗教裁判所神聖法庭的所在地,裡面,電話和通信志正不斷鳴響。那天早上,一個個梵蒂岡官員們匆忙趕回辦公室,查看加密的通信線路,等待從上級那兒發來的信息,於是乎,城堡內無不是念珠的嗒嗒聲,無不是漿洗長袍的瑟瑟聲。在數千聖神主管、軍官、政客、商團官員的制服和植入物中,私人通信器鈴鈴作響,嗡嗡震顫。在發現教皇沒有呼吸的聖體後,不到三十分鐘,佩森星球的新聞組織已經備好新聞報導的前序工作:準備好遙控全息攝影機,將星系內的全套轉播衛星連上通信線路,將最棒的記者派遣到駐梵蒂岡的新聞辦公室,靜靜等待著。在一個幾乎由教會全權統治的星際社會中,新聞不僅需要得到單獨的確認,而且需要官方的批准。

教皇尤利烏斯十四世的聖體被發現後,過了兩小時十分鐘,教會通過梵蒂岡國務秘書——盧杜薩美——的辦事處,發布一則通告,正式宣布陛下駕崩的訊息。片刻之內,被記錄下的通告被傳送至佩森這顆熱鬧星球的每一個廣播頻率,每一個全息可視頻道。星球上十五億靈魂,所有擁有十字形的重生基督徒,大多數都是聖神國體的民事、軍事、商團等龐大行政機構或是梵蒂岡的雇員,於是,隨著眾人都好奇地駐足聆聽這則訊息,整顆佩森星球頓時停滯下來。然而,甚至就在正式通告發出之前,就已經有十幾艘新型大天使級星艦離開了軌道基地,穿越了銀河臂狹小的人類領域,幾乎可以完成瞬移的驅動器剎那間殺死了所有船員,但卻攜帶著教皇駕崩的訊息,將其安然保存在電腦和編碼收發機中,它將會遞送給六十多個極其重要的隸屬大主教管轄的星球和星系。回佩森時,這些大天使信艦將會載上一個個樞機,讓他們及時參加選舉,儘管如此,大多數有權選舉的人將會選擇留在自己的故星——即便擁有重生的允諾,但還是放棄面對死亡——只是送出加密的互動式全息晶片,攜帶著選舉下一任教宗的選票。

另有八十五艘霍金級聖神艦船已經待命,它們多數是捷速型火炬艦船,隨時準備加速到相對論速度,達到躍遷態,旅程所用時間以日或月計算,相對時間債從周到年不等。這些艦船將會在佩森等候十五到二十天時間,一旦新教皇被選出,就將立即把訊息捎給130個次要的聖神星系,那兒的大主教看護著十億多的信徒。這些大主教管轄區內的星球,將會次第將教皇駕崩、重生、重選的訊息捎給更加次要的星系、遙遠的星球,以及偏地的無數殖民地。最後,有兩百艘沒有武裝的無人駕駛信使艦船,會從佩森星系的龐大小行星基地的倉庫中取出,組成一支艦隊,船上的信息晶片等待著一項正式宣告:尤利烏斯教皇的重生和重選,接著,它們將馬上加速至霍金空間,將訊息捎給遠至聖神邊界外的長城沿線的聖神艦隊,他們正在那兒的防禦圈巡邏,或是正和驅逐者交戰。

尤利烏斯教皇已經死過八次。教宗的心臟很虛弱,但他不想治療——既不想動手術,也不想作納米修復。他的觀點是,教皇必須自然地活過他的陽壽,然後,在死後,就會有另一位教皇被選舉出來。但實際情況是,同一位教皇已經連任八次,不過,這並沒有勸退他的想法。現在,尤利烏斯教皇的聖體已經停備妥當,有一個晚上的時間可以任人瞻仰,之後將會被轉移至聖彼得後面的私人重生禮拜堂,甚至就在此時,樞機和他們的代表已經開始了重新選舉的準備工作。

西斯廷教堂已經不向遊客開放,它已準備好投票日的來臨,正式儀式將在不到三周之內舉行。裡面搬進了裝有罩蓋的古舊席位,是為親身出席的八十三名樞機準備的,還有全息像投影儀器和互動數據平面連線,是為那些遠程投票的樞機安置的。審查員的桌子被放在教堂高高的祭壇前。小卡片、針、線、容器、盤子、亞麻布,還有其他物件,都被仔細地放置在審查員的桌子上,上面蓋著一大塊亞麻布。病弱員和修正員的桌子放在祭壇一側。西斯廷教堂的主門已經關閉,插上門閂,貼上了封條。在教堂的門外,在聖彼得的教皇重生附屬建築的防爆門外,瑞士衛兵突擊隊員全副武裝,端著最尖端的能量武器,守護在崗位上。

遵循舊日的協定,擇定的選舉日不許在十五日之前,也不得在二十日之後。不管是永久居住在佩森上的樞機,還是離這兒不到三周時間債的樞機,都得取消一切日程安排,準備好進行教宗選舉。諸事皆已準備妥當。

這世上的肥碩人士中,有些人認為自己的體重是一項弱點,是自我放縱和怠惰的徵候。還有些人將其視為帝王之相,是與日增長的權勢的外在表現。西蒙·奧古斯蒂諾·盧杜薩美樞機正是後者的典型人物。他是一個龐大的人兒,穿著樞機禮服,名副其實就是一座鮮紅色的山峰,按標準年齡看,他似乎已年近花甲,這樣說來,此人已活了兩百多年,成功地經歷過了重生。盧杜薩美下巴上壘著層層垂肉,腦袋光禿禿的,說話時,聲音低沉渾厚,振聾發聵,仿佛上帝在咆哮一般,不用揚聲器,就能讓整個聖彼得廣場上的人全部聽見,鑒於此,可以說是個典型,依舊代表了梵蒂岡的興旺和活力。教會核心階層的許多人頌揚他——當時還是梵蒂岡外交機構的一名年輕小職員——是他,為雷納·霍伊特神父指明了方向,這位前海伯利安朝聖者當時滿懷痛楚,受盡折磨,正是盧杜薩美,幫助他發現了馴服十字形的秘密,將它變成了重生的工具。他們頌揚他,如頌揚剛駕崩的教皇般,因為是他將教會從瀕臨滅亡的境地中解救了出來。

不管真正的傳說為何,今日,就在聖父第九次駕崩後的第一日,陛下重生前的五日,盧杜薩美正處於極佳的狀態中。身為一名樞機,盧杜薩美一兼數職,是羅馬教廷中最有權勢的人,他既是國務秘書,又是管理十二聖部的委員會會長,還是教義部的部長——這個最令人畏懼、最讓人誤解的機構,在經歷一千年的中斷後,現又重新拾起當日的威名,如今全名叫全教宗教裁判所神聖法庭。此時此刻,教皇陛下尤利烏斯十四世的聖體正躺在聖彼得大教堂中,任人瞻仰,等夜幕降臨,便將移至重生附屬建築,如此一來,西蒙·奧古斯蒂諾·盧杜薩美樞機無疑是全宇宙最有權勢的人。

那天早上,樞機並沒有忘掉事實。

“盧卡斯,他們到了嗎?”他朝一個男人低吼道,那人是盧卡斯·奧蒂蒙席,他的助手兼總管,兩百多年來一直追隨其左右,經歷了漫長忙碌的時間。他是個瘦削的人兒,看上去很老,但手腳還是相當利索。相比之下,盧杜薩美樞機又肥又胖,永不顯老,總是慢吞吞的。奧蒂是梵蒂岡國務部的副部長,頭銜的全稱是“譯員代理人兼秘書”,人們通常稱他為“代理人”,不過,對於這位高挑瘦削的本篤會官員來說,也許“譯員”這個名稱同樣恰如其分,因為在他侍奉主子的兩百二十年中,所有人——甚至連盧杜薩美本人——都不知道這個男人內心真正的觀點和情感。長久以來,盧卡斯·奧蒂神父都是盧杜薩美的得力助手,以至於樞機秘書本人早就把他當成了自己意志的拓展,而非單獨的一個人了。

“回大人,他們剛在秘密會客廳坐下。”奧蒂蒙席回答道。

盧杜薩美樞機點點頭。很久以前,大流亡將人類送出瀕死的地球,讓他們逃亡在外、在星際間開拓殖民,自那時以來,梵蒂岡便一直保留著一個傳承了一千多年的傳統:重要的會議在重要官員自家的會客廳中舉行,而不是私人辦公室中。國務秘書盧杜薩美樞機的秘密會客廳非常小,不到五平方米,未加多少裝飾,只擺著一張圓形的大理石桌子,上面沒有即插即用的通信設備;還有一扇窗,如果取消偏振狀態,就會變透明,可以望到外面涼廊上非凡的壁畫作品;另外還有兩幅油畫,出自十三世紀的天才卡羅檀之手,其中一幅畫展現了基督在客西馬尼的劇痛,另一幅描繪了尤利烏斯教皇(是尚未當選教皇的雷納·霍伊特神父),從一個分辨不出性別的大天使手中接過第一個十字形,而撒旦(以伯勞的形式出現)無能為力地作壁上觀。

會客廳中坐著四人,三男一女,是“天主教星際貿易獨立組織泛資本聯盟執行理事會”的代表,這個組織更為人熟知的名字是“聖神商團”。其中兩個男人似乎是父子——赫爾維·阿倫和肯內特·海伊-摩迪諾,兩人長得非常像,連精緻昂貴的斗篷、豪華保守的髮型、巧妙整出的舊地北歐面容,都一模一樣,甚至都別著一枚極其精細的紅色別針,表明他們是馬爾他羅得島耶路撒冷聖約翰獨立軍事醫院組織的成員,這個古老的組織又名馬爾他騎士團。第三個男人擁有亞洲血統,身著一件簡易的棉袍,他名叫崎新健三,此人無疑是今日——繼西蒙·奧古斯蒂諾·盧杜薩美樞機之後——聖神第二大有權勢的人。最後一名聖神商團的代表,是個年過五十的女人,黑色頭髮粗粗裁切了一番,臉頰瘦巴巴的,身上穿著一件纖維塑膠材質的廉價工作服,她名叫安娜·佩里·考格納尼,據稱是崎新健三的法定繼任者,還有謠言說她和復興之矢的那名女主教有染,是她的情人。

隨著盧杜薩美樞機進入客廳,在桌旁就坐,四人趕忙站起身,微微俯首。盧卡斯·奧蒂蒙席是唯一一個旁觀者,他離桌子遠遠地站著,瘦削的雙手緊握在法衣前。卡羅檀畫中客西馬尼的耶穌穿著黑色上衣,扭過頭,展示出痛不欲生的眼神,盯著這一小群人。

阿倫和海伊-摩迪諾移步向前,單膝跪地,親吻樞機手上那枚藍寶石戒指,沒等崎新健三和那女人走近,盧杜薩美便揮揮手,摒除了進一步的禮節。四名聖神商團代表重新就坐後,樞機開口說道:“諸位老友,我們相交已有多年。你們知道,在聖父從缺的短暫期間,由我來代表聖座,我向諸位保證,今日在此談到的任何話題,都將嚴守在這四面牆之內。”盧杜薩美微微一笑。“而這幾面牆,我的朋友們,是聖神最可靠、保密措施做得最好的。”

阿倫和海伊-摩迪諾笑了,但臉上表情沒多少變化。崎新健三還是一幅愉悅的面容。安娜·佩里·考格納尼的眉頭皺地更深了。“大人,”她說,“可以容我直言嗎?”

盧杜薩美伸出胖嘟嘟的手掌。對於請求直言的人,或是發誓坦白的人,或是用到“誠實”這個字眼的人,他歷來持懷疑態度。但他回答道:“當然,我親愛的朋友,遺憾的是,鑒於當前的緊迫局面,我們並沒有多少時間。”

安娜·佩里·考格納尼簡練地點點頭。她明白,樞機是在命令她言簡意賅一點。“大人,”她說,“我們請求召開這次會議,想要和你談一談。我們的身份,不僅僅是作為陛下泛資本聯盟的忠誠成員,也是作為聖座的朋友,您的朋友。”

盧杜薩美和藹地點點頭。那厚厚的下巴間的薄嘴唇彎彎一翹,露出笑容。“當然。”

赫爾維·阿倫清清嗓子。“大人,對即將到來的教宗選舉,商團有著非常大的興趣。”

樞機等他說下去。

“我們今日此行的目的,”海伊-摩迪諾接下話茬,“是要向大人保證,在即將到來的選舉之後,聯盟將繼續以無限的忠誠,貫徹梵蒂岡的政策。而大人您,在我們看來,擁有兩個身份,既是國務秘書,也是教皇的潛在候選人。”

盧杜薩美樞機微微點點頭。他完全明白了,不知道什麼原因,聖神商團——崎新健三的情報網——在梵蒂岡的等級階層內嗅探到了一絲造反的苗頭。不知道用何辦法,從這樣一間防竊聽的屋子中,他們竊聽到了最細微的竊竊私語:是時候重新選一個教宗,代替尤利烏斯教皇了。崎新健三明白,盧杜薩美將會成為那個人。

“在這令人悲傷的過渡期,”考格納尼繼續道,“我們認為,不管是以個人名義,還是以組織的名義,我們都有義務保證聯盟繼續延續兩百多年的傳統,為聖座和聖教的利益服務。”

盧杜薩美樞機又點點頭,等著他們繼續說下去,但四名商團領袖沒有再開口。他尋思了片刻,琢磨著崎新健三為何要親自前來。不信任屬下的匯報,想親眼見到我的反應,他想道。對於一切人和一切事,這個老人只相信自己的感覺和洞察力。盧杜薩美笑了,好策略。他繼續讓沉默維持了一分鐘,接著終於開口道:“朋友們,在這個萬眾悲傷的時刻,你們四個日理萬機的頭等人物能光臨寒舍,我說不出有多高興。”

崎新健三和考格納尼依舊不動聲色,如氬一樣毫無生氣,但在另兩名男子的眼神中,樞機看到了一絲翹首以盼的神色,很隱蔽,但還是被他瞧了出來。在這個節骨眼上,如果盧杜薩美愉快接受他們的支持,不管是以多么巧妙的說辭,都將讓商團和梵蒂岡密謀者平起平坐——商團將得到大力支持,這群密謀者,將會擁有等同於下一任教皇的權力。

盧杜薩美靠近桌子,樞機注意到,整個交談期間,崎新健三的眼睛一眨也沒有眨過。“我的朋友們,”他繼續道,“作為優秀的重生基督徒——”他朝阿倫和海伊-摩迪諾點點頭,“作為醫院騎士,你們無疑知道教皇選舉的步驟,但還是請容我將過程重申一遍。一旦樞機或者互動代理物在西斯廷教堂中全部聚齊,關上大門,選舉儀式便開始了,一共有三種方式:歡呼,委派,投票。如果是歡呼,所有的樞機選舉人都會聖靈附體,異口同聲歡呼出教宗的名字。我們每個人都會大喊eligo,也就是‘我選舉’的意思,叫出一致選擇的那個人的名字。如果是委派,我們會先在眾人中選出幾個人,比方說十幾名樞機,以他們作為候選者,大家從中作出選擇。如果是投票,各名樞機選舉人會秘密投票,直到有候選人得到三分之二以上的票數。這樣新教皇就選了出來,在外等候的數十億民眾會看見弗瑪塔,也就是一陣白煙,意味著教會再一次擁有了一位聖父。”

四位聖神商團代表靜靜坐著,不發一言。對於教宗選舉的程式,每個人都諳熟於胸,當然,他們知道的,不僅僅是那古老的機制,還有伴隨其中的政治活動、壓榨、交易、虛張聲勢、赤裸裸的敲詐,幾個世紀以來,從未有過改變。現在他們開始明白,為什麼樞機要將明擺著的事強調一遍。

“最近的九次選舉,”肥碩的樞機繼續說著,聲音隆隆作響,“教皇都是通過歡呼選舉出的……經由聖靈附體。”盧杜薩美頓了半晌。在他身後,奧蒂蒙席筆挺站著,旁觀著一切,如他身後畫中的基督,一動不動,如崎新健三,眼睛一眨不眨。

“我絲毫沒有理由相信,”盧杜薩美終於繼續說道,“這次選舉會有任何不同。”

聖神商團代表沒有動彈一下。最後,崎新健三微微俯首,他已經明白了樞機的潛台詞。梵蒂岡城內,不會有任何造反行動。或者,即便有,一切都盡在盧杜薩美的掌控之中,不需要聖神商團的支持。如果是前者,那么,現在還未到盧杜薩美樞機上台的時候,尤利烏斯教皇會再一次掌管教會和聖神的事務。這次來,崎新健三這夥人冒了極大的風險,如果成功與未來的教宗結盟,那他們獲得的報酬和權力將不可計量。但現在,他們面臨著另一個可怕的結果。一個世紀前,崎新健三的前任就是因為一個更小的失誤,被尤利烏斯教皇逐出了教會,剝奪了十字形聖禮,那位聖神商團的領導者被發配到了遠離教會之地——也就是遠離佩森、以及大多數聖神星球的社會上——最後只落得個真死的下場。

“好了,各位,很抱歉,還有一些緊急的事務需要我去處理,我得先行離開了。”樞機說道。

沒等他起身站立,摒除教會巨子離開時應有的標準禮節,崎新健三迅速走上前,單膝跪地,親吻樞機手上的戒指。“大人。”聖神商團的億萬富翁喃喃道。

這一次,盧杜薩美沒有拒絕,他等到四名有權有勢的執行長走上前,全都顯示出敬意之後,才起身離去。

尤利烏斯教皇駕崩後的次日,一艘大天使級星艦傳送進神林的領空。這是唯一一艘沒有分配到信使任務的大天使飛船,它比那些新型艦船要小,名叫“拉斐爾”。

這艘大天使飛船先是沿著灰濛濛的星球確立起運行軌道,沒過幾分鐘,一艘登入飛船脫離船體,刺入大氣層。船上坐著兩男一女,三人看上去像是同胞兄妹,瘦削的體型、慘白的膚色、柔軟的黑色短髮、咄咄逼人的眼神、薄薄的嘴唇,全都是從一個模子裡刻出來的。他們身著紅黑相間的擬膚束裝,質地樸實,袖口戴著精心製作的通信志。但是,他們竟然能出現在登入飛船上,事情很是蹊蹺——大天使級星艦在暴力穿越普朗克空間,完成傳送的過程中,總是會將船上的全部人員殺死,之後艦載重生龕會將他們復活,那通常需要花上三天時間。

這三人不是人類。

登入飛船形變出翼片,整個船體表面變平滑,隨之以三馬赫的速度穿越晨昏線,進入明亮的半球。在其身下,神林,這顆先前的聖徒星球,慢慢轉動,將景色展現在眼前:大片燒焦的傷痕,滿眼是灰的原野,泥濘的水流,退卻的冰川,四分五裂的土地;綠色的美洲杉紮根其上,掙扎著重新繁衍生息。登入飛船放慢速度,趨至亞音速,來到赤道附近,飛行在狹窄的溫和氣候帶和逐漸萌生的植被上方,它沿著一條河流,來到從前那棵乾坤樹的殘樁那兒。那樹樁直徑達八十三公里,雖然樹幹被毀,但仍高達一公里。它矗立在南部地平線上,就像一座黑色的平頂山。登入飛船沒有顧及乾坤樁,繼續沿河往西前進,並繼續下降,在河流流進一個狹小峽谷的時候,飛船著陸在附近的一塊大石頭上。階梯探下,兩男一女走了下來,將眼前的場景審視了一番。此處正值上午,小河匯入一條急流,嘩嘩流淌,聲音嘈雜,遠處河下游的濃密樹林間,鳥兒和看不見的樹棲生物啾啾而鳴。空氣中混雜著各種氣味——松針味,難以歸類的奇怪味道,潮濕土壤的氣味,還有灰味。早在兩個半世紀前,這顆星球受到來自軌道上的攻擊,被砍得傷痕累累,一切都被摧毀。星球上本有許許多多兩百多米高的聖樹,有些沒有逃走,就被大火點燃,然後持續燒了整整一個世紀,最後因為核冬的來臨,大火才熄滅。

“小心點。”三人沿山而下,來到河邊,其中一個男子提醒道。“她編的單纖絲應該還在這兒。”

那名瘦削的女子點點頭,從流沫背包中拿出一把雷射武器,將光束設定成最廣散射狀態,向河面掃去。無形的細絲隱隱閃現而出,就像是晨露下的蜘蛛網,它們在河面上縱橫往來,纏繞著一塊塊巨石,白色的水花潑灑著,讓細絲時而隱沒,時而啟現。

“我們要去的地方沒有。”女人關閉雷射器。三人走過河邊的一塊低洼之地,爬上一塊岩石斜坡。在神林受到熔爍武器攻擊的時候,這兒的花崗岩熔化過,像熔岩一般淌到了山下,不過,有一塊岩石表面非常平整,看那跡象,似乎最近剛剛受到攻擊。那塊巨石位於河面十米上方,在其頂部的附近位置,從堅硬的岩石中燒灼出了一個凹陷的彈坑,極為圓整,深度半米,直徑五米。東南角曾有一條熔岩流洶湧而下,滾濺至下面的河邊,於是形成了一條天然的黑石台階。巨石頂部的這個圓形空穴中,石塊的顏色和質地和其餘的不一樣,更暗沉,更光滑,看上去像是花崗岩坩堝中磨得光亮的縞瑪瑙。

其中一個男子踏足進入凹陷的空穴中,在光滑的岩石上橫躺下來,耳朵貼上石塊。片刻之後,他站起身,朝另兩人點點頭。

“退後。”那女子說道,碰了碰袖口的通信志。

三人朝後退了五步,緊接著,一束純能光束從天空灼燒而下。幕布般的樹林中,鳥兒和樹棲動物驚叫四竄。片刻間,空氣電離,酷熱難當,四面八方都搏動著一股股衝擊波。光束外圍方圓五十米的區域內,樹木的枝葉騰地竄起火苗。圓錐狀的純光準確地對準了巨石上的圓坑,完全貼合,馬上將光滑的石頭變成了一汪冒火的熔岩。

兩男一女絲毫沒有退縮。面對著敞爐般的熱量,他們身上的飛船裝也燜燒起來,但這特殊質地的布料沒有起燃,他們的皮肉也沒有。

“可以了。”能量光束和範圍越來越大的火風暴正發出猛烈的咆哮,那女子在嘈雜的聲音下說道。金色光束消失了,熱空氣猛然撲進突然出現的真空。岩石上的凹坑成了一個圓形的熔岩湖,嘟嘟冒著氣泡。

其中一名男子單膝跪地,似乎在側耳傾聽。接著,他向另兩人點點頭,繼而相移了身體。一秒鐘前,他還是個血肉之軀,一秒鐘後,便成了一尊鉻銀雕像,只能看出那是一幅男子的儀容。在那水銀般的皮膚表面,清清楚楚地反射出藍色的天空、燃燒的森林、冒火的熔岩湖。他將一隻手臂伸進滾滾熔岩,下蹲,手往下伸,接著用力拉出,那銀色的手看上去像是熔化了,變成了另一個銀色的人形——一個女人的形體。那女性雕塑浸在噝噝冒氣、噼里啪啦亂濺的熔岩爐中,那男性鉻銀雕塑將她拉出,扛著她走了五十米,來到一處沒有著火的草地上,石頭也還涼爽,不至於無法站立。另外一男一女緊隨其後。

那男子相移出鉻銀形態,一秒之後,他扛著的女子也依樣畫葫蘆,恢復原形。她從水銀表面下現出容貌,那長相,看上去和另一名穿著飛船裝的短髮女子一摸一樣,像是雙胞胎。

“那小雜種呢?”獲救的女子問道。她曾經擁有一個名字,叫拉達曼斯·尼彌斯。

“走了。”救她的那名男子回答。他和另外一名男子可能是她的兄弟,也可能是出自同一本體的複製人。“他們完成了最後的傳送。”

拉達曼斯·尼彌斯的表情微微扭曲了一下。她正在屈伸手指,移動手臂,似乎四肢剛剛抽過筋,現在正做著恢復運動。“至少,我殺了那該死的機器人。”

“不,他沒死。”說話的是另一名女子,她沒有名字的雙胞胎姐妹。“他們乘‘拉斐爾’號的登入飛船走了。機器人丟了條胳膊,但自動診療室救活了他。”

尼彌斯點點頭,回頭朝岩石山坡望了望,熔岩還在那兒流淌。在火光的映照下,河上的網狀單纖絲現出原形,閃著白光。在他們身後,森林冒著熊熊大火。“被凍在……那裡頭……很不舒服。飛船將全部能量集中在光束上,把我壓著,我根本不能動彈。後來,石頭把我包圍,我也沒法相移,我得集中極大的精神,才能撤去能量,但同時又得將相移界面維持在活動狀態。我在這兒埋了多久?”

“四個地球年。”尚未說過話的那名男子終於開口了。

拉達曼斯·尼彌斯揚揚纖細的眉毛,開口時,口氣中含的更多是質問,而非驚訝。“但核心知道我在哪兒……”

“核心知道你在這兒。”另一名女子說。她的聲音和面部表情同獲救的女子毫無二致。“核心也知道你失敗了。”

尼彌斯微微一笑。“這么說,這四年是對我的懲罰。”

“一次警示。”把她從石頭中拉出來的男子說道。

拉達曼斯·尼彌斯走了兩步,似乎在測試身體的平衡狀態,聲音有氣無力。“那現在來找我又是什麼原因?”

“那個女孩,”另一名女子說,“她即將回來。我們來,是為了恢復你的任務。”

尼彌斯點點頭。

救她的那名男子將一隻手搭在她瘦削的肩膀上。“請深思一下,”他說,“如果你再失敗,那么,困在烈火和岩石中的四年,同你面臨的結果相比,將完全是小巫見大巫。”

尼彌斯沉默地盯著他,瞧了好一會兒。最後,四人整齊劃一地轉身離開熔岩池和火焰之地,動作齊整地像是設計好的舞蹈動作。他們大步跨越,朝登入飛船奔去。

在沙漠星球馬德雷德迪奧斯,有一個名叫埃斯塔卡多平原的高原,本是沙漠的地方,立著一個個空氣發生器鐵塔,它們排列得相當齊整,每隔十公里就有一個,像是組成了一個格線。在這個偏遠之地,費德里克·德索亞神父正準備主持清晨彌撒。

沙漠小鎮新亞特蘭的居民不足三百,大多數是聖神的鋁土礦工,等著死亡的到來,到時就能回家。其中還混有一小撮原先的瑪麗亞派教徒,現已皈依天主教,這些人在有毒的荒地中牧獋,以此勉強餬口。每天清晨,德索亞都會在教堂中主持彌撒聖禮,但他深知會有多少人前來參加:桑切斯老寡婦,據說在六十二年前的一場沙塵暴中,她殺死了自己的丈夫;雙胞胎佩瑞爾兄弟,不知是何原因,他倆更喜歡來這座衰敗破落的教堂,而不是礦區專用地那兒的公司教堂,那兒可是一塵不染,還有空調呢;最後是一位臉上有輻射疤的神秘老人,他總是跪在最後排的長凳邊,從不領取聖餐。

屋外刮著沙塵暴——這星球的沙塵暴永不停歇。從德索亞神父的土磚教區房屋,到教堂的聖器室,只有區區三十米路,但他還是得加速快跑,同時將整個頭部和肩膀覆上透明的纖維塑膠頭巾,以保護法袍和法冠,祈禱書深掖在法袍的口袋中,以免弄髒。但根本沒用,每天晚上,當他脫下法袍,或是把法冠掛在吊鉤上的時候,就會有沙子如紅色瀑布般傾瀉下來,就像是從摔碎的沙漏中流出的乾血。每天早上,當他打開祈禱書的時候,就會發現滿紙都是沙子,手指全被弄髒。

“早上好,神父。”帕布洛說,神父奔進聖器室,剛把門口那四分五裂的擋風門條放下來。

“早上好,帕布洛,我最虔誠的祭童。”德索亞神父應了一句。事實上,他心裡默默糾正道,帕布洛是他唯一一名祭童。一個簡單的孩子,簡單,是從這個詞古老的一面理解,既是指頭腦遲鈍,也是指老實、純真、忠誠、友好。平日裡,帕布洛都會在每天早上六點半過來,幫德索亞在彌撒中打下手,而到了周日,他會來兩次。儘管周日早晨的彌撒,每次來的都是這四個人,稍晚那次也只是多了六七個鋁土礦工罷了。

小男孩點點頭,又呵呵一笑,過了一會兒,笑容消失了,他本來穿著一件祭童袍子,現在套上了漿洗過的乾淨白法衣。

德索亞神父從男孩身邊走過,一邊走一邊撩了撩黑髮,接著打開祭服櫃。外面的沙塵暴已經吞沒了初升的太陽,雖是早晨,卻是漆黑一片,像是高原沙漠的夜晚又來臨了。這間冰冷空蕩的屋子中,只有一盞忽明忽暗的聖器燈,發出微弱的光芒。德索亞屈下膝,認真地祈禱了片刻,接著開始穿他的職業服。

二十年來,身為聖神艦隊的神父艦長,身為火炬艦船(如“巴爾薩澤”號)的指揮官,費德里克·德索亞穿的都是軍隊的制服,唯有十字架和衣領,才顯露出他的神父身份。他穿過普氏戰鬥裝甲,太空服,配戴過戰術通信植入物,數據平面護目鏡,神聖手套——全部是火炬艦船艦長的隨身用具——但和這簡單的教區教士的法衣相比,那些制服沒有一樣打動過他。自從四年前被剝奪艦長的銜位,開除出艦隊後,他又重新操起了這份舊業。

德索亞戴上禮拜用披肩,讓它像一件長袍般從肩上披下來,一直垂到腳踝那兒。披肩是塊白色亞麻布,要不是永不停歇的沙塵暴,可以說是潔淨無瑕,接下來穿上的白長袍同樣如此。他一面將飾帶圍在腰上,一面念著禱詞。接著,他從祭服櫃中拿出白色祭衣,用雙手虔誠地捧了片刻,然後套上脖子,兩條絲帶交叉在胸前。在他身後,帕布洛正在一個小房間中忙碌,脫掉骯髒的戶外靴,穿上廉價的纖維塑膠跑鞋——這是他媽媽叫他放在這兒,專門在彌撒的時候穿的。

德索亞神父又穿上短祭袍,從正面看,這件服裝顯露出一個T字,它潔白無比,帶著一點紫色的花式。德索亞已經做好今天早上的打算,他將為那個坐在前排的尚未確證的寡婦兇犯,以及坐在後排的帶有輻射疤的無名者念上一段祈福彌撒,靜靜地執行懺悔禮。

帕布洛匆匆忙忙趕到他跟前,小男孩笑呵呵地喘著粗氣。德索亞神父伸出手,摸摸孩子的腦袋,想要撫平孩子高翹的濃密頭髮,同時讓這小傢伙平下心來。德索亞拿起聖杯,抽回摸著孩子腦袋的右手,捧著蒙著紗巾的杯子,輕聲說:“開始吧。”隨著正式時刻到來,那股莊嚴感席捲過孩子的身子,他的笑容也消失了。孩子在前面領路,兩人走出聖器室的門,朝祭壇走去。

德索亞馬上發現,教堂內有五個人,而不是四個。平常那幾個都在——全都在平時的位子上或跪或站,但另外還有一個人,一個高個子,靜靜站在門廊和正殿交匯處的黑影中。

在念彌撒新經的時候,德索亞神父的意識一直被這個陌生人的出現牽扯著,他盡力摒除一切雜念,把心思放在神聖的聖餐禮上,那是他的職責。

“上帝與你同在①。”德索亞神父念禱著,他相信,三千多年來,主的確一直與他們同在……與所有人同在。

“也與你的心靈同在。”德索亞繼續念著,帕布洛在一旁和唱,神父微微扭過頭,想看看光線有沒有照亮正殿前躲在黑影中的高挑瘦削人影。沒有。

在念聖經正典的時候,德索亞神父已經忘了這個神秘人,他木訥的手指捏著聖餅,高舉著,所有的注意力集中到了賜物之上。“因為這就是我的身體。”耶穌會教士一字一句念著,感受著那些字的份量,第一萬次的請求,用救世主的血和慈悲,將自己在擔任艦隊艦長時候犯下的暴虐罪孽洗清。

在領取聖餐的環節,同往常一樣,只有佩瑞爾兄弟走上前來,德索亞念了段經文,將聖餅賜予兩個年輕人。他抑制住內心的衝動,沒有抬眼朝教堂陰影中那個人身上望去。

彌撒幾乎是在一片漆黑中結束。最後的禱念詞和應唱,也全被號叫的狂風淹沒。小教堂沒有電,從來就沒有過,牆上點著十支蠟燭,燭火搖曳,根本沒法刺破黑暗。德索亞神父做完最後的賜福,接著拿著聖杯回到黑漆漆的聖器室,將它放回小祭壇上。帕布洛扭動身子,急匆匆地脫掉白法衣,穿上防風連帽衣。

“神父,明天見!”

“好的,謝謝你,帕布洛。別忘了……”話音沒完,小男孩便跑出了門,奔向香料作坊,他和他爸爸、叔叔在那兒工作。破敗的擋風雨條門周圍,紅色的沙塵暴漫捲著。

在平時,德索亞神父此時應該正在脫法衣,放回祭服櫃。稍晚一會兒,他會把它們拿到教區房屋,洗乾淨。但今天早上,他依舊穿著短祭袍、祭衣、白長袍、飾帶、披肩。出於某種理由,他覺得還不能脫掉他們,就好似在煤袋戰役的登入行動期間,他不能脫掉普氏戰鬥裝甲一般。

那個高挑的人影站在聖器室的門口,但仍舊躲在黑暗中。德索亞神父等待著,注視著,同時抑制住內心的衝動,沒有在胸口劃十字,也沒有把剩下的聖餐餅高高舉起,就仿佛它們能保護自己不受吸血鬼或者魔鬼的傷害。外頭,風暴的咆哮聲變成了妖精般的厲叫。

那人向前走了一步,踏進聖器室燭燈投出的紅光中。德索亞認出了她——吳瑪姬艦長,聖神艦隊指揮官馬盧辛元帥的私人助手兼聯絡官。但德索亞馬上在心裡作了糾正——今天早上的第二次:她現在是吳瑪姬元帥,紅光下,他看見了女子衣領上的星章。

“德索亞神父艦長?”元帥問道。

耶穌會士緩緩地搖了搖頭。在這個一天二十三小時的星球上,現在剛到七點半,但德索亞已經感到了疲倦。“我已經不再是艦長,只是神父,對,我是德索亞。”他回答。

“德索亞神父艦長,”吳元帥重複道,這次的語氣不再是詢問,“軍令已下,特此將你召回現役。給你十分鐘的時間收拾行李,之後跟我走。軍令傳達完畢。”

費德里克·德索亞嘆了口氣,閉上雙眼。他很想大喊。主啊,求你了,別把這杯傳給我。他睜開眼,聖杯依舊在祭壇上,吳瑪姬元帥仍舊等待著。

“遵命。”他回答道,聲音輕緩、審慎,接著開始脫下神聖的法衣。

尤利烏斯十四世教皇駕崩並下葬後,第三天,從他的重生龕中發出一陣異動。細長的臍帶線和機械探針悄悄退走,消失了。躺在石板上的聖體,原先死氣沉沉,但胸脯偶爾會起伏一番,抽搐幾下,不多久,突然有了呻吟,又過了好幾分鐘,那具軀體竟用胳膊肘支起了身,最後完全坐了起來,一件紋滿華麗刺繡的絲衣滑到了赤裸男人的腰部。

幾分鐘內,這個男人就這么坐在大理石板的邊緣,顫抖的雙手捧著腦袋。接著,他抬頭一望,發現重生教堂的一面密牆悄無聲息地滑開,一名穿著紅色正裝的樞機穿過幽暗的空間,絲布和念珠發出輕微的聲響。在他身旁,還有一個高挑英俊的男子,一頭灰發,灰色的雙眸,這個男人穿著一件灰色法蘭絨連衣制服,雖簡易,但很端莊。樞機和灰衣男子身後三步遠處,跟著兩名瑞士衛兵,他們身著源自中世紀的橙黑制服,但身上沒帶武器。

坐在石板上的赤裸男子眨眨眼,昏暗的教堂中,光線暗啞,但他似乎連這也無法適應。不過,最後,他終於定睛凝視眼前的人物。“盧杜薩美。”剛剛重生的男子說道。

“杜雷神父。”盧杜薩美樞機應道。他手裡拿著一隻特大的銀杯。

赤身男子咂咂嘴,動動舌,似乎一醒來就覺得嘴裡含有什麼劇毒的東西。他身材瘦削,一副苦行僧的面容,悲愁的雙眼,新生的身體上有一條舊傷痕。在他的胸膛上,有兩個十字形,它們微微鼓起,正閃著紅色的光芒。“現是何年?”他最後問道。

“公元3131年。”樞機回答,他仍舊站在這名赤身男子身旁。

杜雷神父閉上雙眼。“自我上一次重生,過了五十七年。自遠距傳輸器的隕落,過了兩百七十九年。”他睜開眼,望著樞機。“自你下毒謀害我,殺死教皇忒亞一世起,已經過了兩百七十年。”

盧杜薩美樞機哄然大笑。“算術做得不錯,看來你從重生的混亂中恢復得很快嘛。”

杜雷神父的目光從盧杜薩美移向穿著灰色服裝的高個男人。“阿爾貝都。你來這兒,是想目睹一下?還是,你想要給你聽話的猶大加把膽?”

高大的男人沒有吭聲。盧杜薩美樞機本已細薄的嘴唇現在抿得更緊了,幾乎消失在了紅潤的下頜垂肉中。“偽教皇,在你滾回地獄前,還有什麼話要說?”

“對你,我無話可說。”杜雷神父喃喃道,他閉上雙眼,默默禱念。

兩名瑞士衛兵抓住杜雷神父的細瘦胳膊,耶穌會士沒有反抗,其中一名士兵把住重生男子的額頭,把他的腦袋往後拉,亮出細瘦的彎脖子,那情景真像是引頸待宰的鴨子。

盧杜薩美優雅地踏近了半步,從絲袖中抽出一把牛角柄小刀,咔嗒一聲亮出刀刃。杜雷神父被兩名士兵緊緊按住,毫無反抗之力,腦袋被往後按,露出的喉結倒似乎更加顯眼了。盧杜薩美伸出手臂,姿勢優美地向上一揮,像是投擲出了什麼東西。杜雷的頸動脈霎時被割斷,鮮血噴濺而出。

盧杜薩美朝後退去,不讓鮮血沾染自己的衣袍。他將小刀藏回衣袖,舉起寬口杯,接住勃勃噴涌的鮮血。當杯子幾乎倒滿後,鮮血也不再噴濺,他朝瑞士衛兵點點頭,兩名士兵隨即鬆手放開了杜雷的腦袋。

剛重生的男子現在又成了一具死屍,腦袋下垂,雙目緊閉,嘴巴微張,破開的喉部像是畫筆畫出的鮮艷紅唇,咧出一副可怕的笑容。兩名瑞士衛兵將屍體搬到石板上,掀去絲衣。已故男子赤身躺著,看上去極為慘白,羸弱不堪——裂開的喉嚨,帶有疤痕的胸脯,又白又長的手指,蒼白的肚子,軟趴趴的陽物,骨瘦如柴的雙腿。甚至在一個擁有重生的奇蹟年代,死亡也從不給人留下一點尊嚴,就連那些始終克己自製的人,也無法倖免。

士兵把漂亮的屍布拿開後,盧杜薩美樞機舉起沉重的聖杯,將滿滿一杯鮮血倒上已故男子的雙眼,倒進他張開的嘴巴,倒進外翻的傷口中,接著往下倒上屍體的胸膛、肚子、私處,那一大片鮮紅的顏色,同樞機袍子的顏色相比,甚至有過之而無不及。

“你不是由肉體組成,而是心靈。”盧杜薩美念道。

高挑男子揚揚眉毛。“巴赫,是不是?”

“對。”樞機回答。他把空空如也的聖杯放到屍體身邊,接著朝瑞士衛兵點點頭,那兩人便用一塊雙層的屍布蓋住了死屍。鮮血立即將美麗的織物浸染了。“《耶穌,我之喜悅》。”盧杜薩美補充道。

“跟我猜的一樣。”高個男人說道,他朝樞機望了一眼,目光中滿是質疑。

“好,”盧杜薩美回答,“動手吧。”

灰衣男子沿著屍架繞了個圈,走到瑞士士兵身後,那兩人即將處理完浸滿鮮血的屍布。當他倆直起身,從大理石板那兒走回來的時候,灰衣男子舉起兩隻大手,分別擺在兩人的脖頸上。士兵的眼睛和嘴巴大張開來,但已經來不及喊出聲,霎時,那睜大的雙眼和張開的大嘴中,冒出白熱的光芒,他倆的皮膚變得透明,可以清楚地看見身體內湧起的橙色火焰,接著,兩人消失了——揮發了,潰散成了比灰還要細小的粒子。

灰衣男子雙手對搓了一番,拍掉一薄層灰燼。

“可惜啊,阿爾貝都顧問。”盧杜薩美樞機喃喃道,聲音仍舊是渾厚的男中音。

在朦朧的光線下,灰衣男子望著半空中塵埃留下的細微痕跡,接著回頭看了看樞機。他的眉毛又一次揚了揚,飽含質疑。

“不,不,不。”盧杜薩美解釋道。“我是說屍布。那些污痕永遠也褪不掉,每次重生後,我們都要織一塊新的。”他轉過身,開始朝密門走去,袍子瑟瑟作響。“來吧,阿爾貝都,我們得談點事,中午之前,我還有一場感恩彌撒要主持。”

兩人走後,密門隨即關上,這間重生小室又變得靜悄悄,空蕩蕩了。昏暗光線中,只有一具裹著屍布的屍體,以及幾絲灰霧,一點點四處移動的薄霧,正慢慢褪去,使人聯想到不久前過世之人的靈魂,正慢慢離開這個塵世。