女媧

地處秦安縣城45公里的隴城鎮,相傳為女媧出生之地。“女媧,風姓,生於成紀,長於風台,是伏羲的妹妹,母系氏族社會的首領”。據《水經注》記載:秦安縣城北面,山上有女媧祠,此地有風姓命名的風溝、風台、風瑩等地名,媧皇、鳳尾、龍泉等村名,傳說女媧生於風溝,長於風台,葬於風瑩。

在風溝懸崖上至今還有一處深不見底的女媧洞,鎮北門外有一口大井,世稱龍泉,據傳是女媧摶土造人用水之泉。鎮南門有一座氣宇軒昂、雕樑畫棟的女媧廟,大殿正中有女媧氏塑像,生動再現了女媧“鍊石補天”“摶土造人”的情景。該景點為“尋根訪祖”旅遊線上的重要景點之一。

女媧祭祀

公祭盛會祭拜的是中華民族的一位人文初祖,也是神話傳說中為數不多的女性始祖之一:人首蛇身的女媧女神。一種流傳甚廣的傳說認為,遠古時代,蒼天破而降雨不止,洪水泛濫,於是女媧煉五彩石補天,積蘆灰而止水。她又利用黃泥參照自己的形象創造了人類。女媧、伏羲是中國古代神話傳說中漢族和其他一些兄弟民族的共同始祖神,被列入“三皇”之中。《春秋繁露》中載“雨不霽,祭女媧”。秦安隴城女媧祠的建造年代,目前可追溯到秦朝,距今已有 2000多年的歷史。1986年,天水放馬灘出土秦墓木板地圖,其中繪製葫蘆河的2號圖示有一亭形物。據學者考證,此亭形物為女媧祠。

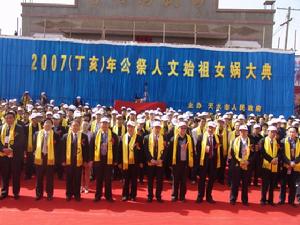

搞好公祭活動,天水市和秦安縣兩級政府籌資百萬元對公祭大典所在地秦安縣隴城鎮的女媧祠、女媧洞、街亭古戰場、大地灣遺址等進行了全面修整,新建了鐘樓、鼓樓、街亭校場等。秦安作為傳說中的女媧故里,舉辦公祭大典很有意義,女媧鍊石補天、孕育萬物體現的是中華民族先祖們的勇敢和聰慧,公祭的目的就在於弘揚女媧精神,同時以此為契機,開展女媧文化研究,促進文化和社會經濟的和諧發展。

女媧祭祀大典的意義

舉辦公祭的意義在於弘揚中華民族尊敬祖先的傳統美德,在於強化大家對同一個中華文化的認同。以往的祭祀女媧活動都是由民間自發組織。從 2005年開始,當地政府把“民祭”活動同宣傳當地旅遊資源、提升秦安整體形象結合起來,組織大規模的公祭活動。但“民祭”依然是當地百姓最為重視的祭祀形式。 民祭女媧活動最熱鬧時有5省28個縣 170多個村落的民眾來觀看民祭活動,最多的一年有15萬多人。在天水市秦安縣壟城這個距縣城還有45千米的中國西部普通小鎮,坐落著一座古樸的祠堂,祠堂的正廳供奉著女媧的神像。每年陰曆的正月十五,村民們都會自發前來祠堂祭拜。這裡的人們對女媧的傳說深信不疑。談起女媧,他們都會以一種崇敬的神情,指著附近的山岡和丘陵,介紹“風谷”、“風台”和“風塋”。他們說這三個以“風”命名的場所,分別是女媧出生、成長和辭別人間的地方,這些地方至今還遺留著女媧在此生活過的痕跡。

就在離這個傳說中的女媧誕生地大約六、七公里的地方,有中國最具代表性的史前文化遺存之一:距今8000多年的大地灣遺址。這個遺址1988年被國務院列為全國重點文物保護單位。

女媧祭祀大典簡介

公祭保留傳統的祭祀方式。王世貴是民間自發祭祀女媧的積極分子,也是一位受到村民尊敬的民間祭師。儀式開始前,他身著法衣、手持笏板、頭戴“三清冠”,守在即將供奉給女媧的“三牲”(豬、牛、羊)和“五穀”(高粱、小麥、玉米、黃豆、穀子)旁邊。他說,舉行公祭符合民眾的心愿,當地人每年都自發祭祀女媧,公祭肯定了人們尊敬祖先的傳統美德。儀式開始後,伴隨著禮樂,王世貴和其他民間祭師及數十位年長的“鄉老”一起,進入女媧祠並獻上供品。天水市的主要領導宣讀了祭文,許多人向他們心目中的女性先祖敬獻了花籃。

傳說和科學探索都表明這裡的確存在過很古老的歷史文化,這是其他地方難以比擬的。” 朗樹德認為,傳說中的女媧等人文始祖更應被視為中華文明的代表人物或中華文化的符號象徵,而不是某個具體年代的人。舉辦公祭的意義在於弘揚中華民族尊敬祖先的傳統美德,在於強化我們對同一個中華文化的認同。