內容簡介

奧斯瓦爾德命運多舛,早年隨母親在紐奧良、達拉斯這兩個南部城市和紐約之間來回遷徙,17歲參加了海軍陸戰隊,但因私藏槍枝受軍事法庭處罰。後來隻身去了蘇聯,向美國大使館官員宣稱要放棄美國國籍,以此求得了蘇聯政府的信任,在明斯克舒服地工作了3年,娶了一個蘇聯女子為妻,共同返回美國。1963年11月22日,甘迺迪被刺殺當天,他被人看到出現在總統車隊穿過廣場旁的一幢大樓內,12點30分,他從6樓射出了3枚子彈,可能打到了總統,也可能沒有。警方很快確定他為嫌犯,下令通緝他,奧斯瓦爾德在逃逸中打死了一名警官,但最終被捕。在押解去他處途中被一名脫衣舞酒吧老闆槍擊身亡。

作品目錄

| 第一部分 | 第二部分 |

| 布朗克斯區 | 7月15日 |

| 4月17日 | 沃思堡 |

| 紐奧良 | 8月12日 |

| 4月26日 | 達拉斯 |

| 日本厚木 | 9月6日 |

| 5月20日 | 紐奧良 |

| 沃思堡 | 9月25日 |

| 6月19日 | 墨西哥城 |

| 莫斯科 | 10月4日 |

| 7月2日 | 達拉斯 |

| 11月22日 | |

| 達拉斯 | |

| 11月25日 |

( 參考資料 )

創作背景

1963年11月22日正午,約翰·甘迺迪在美國德州達拉斯遇刺身亡。

《天秤星座》取材於1963年震驚美國歷史的約翰·甘迺迪遇刺案。儘管官方出台的26卷本的《沃倫報告》對甘迺迪刺殺事件進行了詳細記錄、調查與分析,但其得出的“唯一子彈論”與“陰謀無關論”卻受到廣泛質疑。此後圍繞甘迺迪遇刺之謎出版的各種敘事作品層出不窮,不斷地探討該事件的真相與意義。據統計,截至1992年,關於甘迺迪遇刺事件的著作達到了2000多部。

美國社會一直以來都致力於宣揚“天賦人權”的理想和信念,為美國民眾樹立積極樂觀的精神信仰,然而,德里羅的問題是:這個只有短短二百年歷史的年輕國家究竟是為美國民眾兌現了現實承諾。

在德里羅看來,約翰·甘迺迪遇刺案讓人們對美國例外論的倫理基礎產生了深刻質疑,同樣也動搖了這個年輕國家的信仰基礎。

人物介紹

奧斯瓦爾德

小說主人公奧斯瓦爾德早年隨母親在紐奧良、達拉斯這兩個南部城市和紐約之間來回遷徙。母親為了維持生計,不能給他更多的培養和關心。在學校里,他也經常受到欺負,不被同學和老師所理解。而這一切,使他形成了偏執而孤僻的性格,與外部環境格格不入。為了將現實的束縛擺脫,他閱讀了大量的書籍。

13歲時,他就對有關前蘇聯和社會主義的書籍,諸如《共產黨宣言》進行了閱讀,對資本主義社會的本質逐漸看清,並無限嚮往蘇聯社會主義,夢想著有朝一日能走向歷史的舞台,為共產主義奮鬥終生。同時,他又對《海軍陸戰隊員手冊》進行了閱讀,更加渴望社會的認同和別人的喝彩,希望能夠保家衛國。但這種極端的能力感和歸屬感,使他所加入的特殊人群中的行為方式、思想意識與他個人所懷抱的理想格格不入。

18歲那年,他加入了美國海軍陸戰隊,但因私藏槍枝受軍事法庭處罰。後來隻身去了蘇聯,向美國大使館官員宣稱要放棄美國國籍,以此求得了蘇聯政府的信任,在明斯克舒服地工作了3年,娶了一個蘇聯女子為妻,共同返回美國, 並從此成為一個被社會拋棄的人,背上了“奸細”和“叛徒”的罪名。

因為長期受到監視,找不到賴以餬口的工作,他更加增長了反叛的情緒及對社會的不滿。作為前者的奧斯瓦爾德,對政治並不是真正了解,他自然被政治家和陰謀家所利用,並最終被戴維·費里利用。

作品鑑賞

主題思想

冷戰偏執症

《天秤星座》關注美國現代社會的政治生活和個體命運,矛頭直指美國新教倫理社會賴以確立的基本原則,揭示社會現實與政治理想之間無法逾越的鴻溝。

作者通過“甘迺迪遇刺事件”,描寫美國20世紀50、60年代所普遍存在的扭曲壓抑的社會環境,以及冷戰時期大國政治對普通民眾所造成的負面心理影響,從而勾勒出美國後現代社會對公眾所造成的無可挽回的精神傷害。

《天秤星座》利用星相學,將現實中無法解釋的歷史聯繫納入一套表面理性的理論系統中。這種通過魅化來實現美國社會中個人與整體間無法企及的和諧的形式,恰是理性表達缺失的真實註解,深刻揭露了美國社會的極權性。

“偏執症”:是指對他者的異化或從他者中異化的行為。它創造了敵人,是一種將內心的緊張、對羞辱的恐懼、對弱點的恥辱感以及被壓抑的自我懷疑具化為一個危險的他者的過程。

冷戰期間,意識形態對立和大國利益博弈使美蘇關係不斷惡化,社會範圍內的緊張、猜疑心理在迅速蔓延,反映在文學作品中。在《天秤星座》中,德里羅細緻刻畫了冷戰期間,以偏執症為主要特點的美國社會從個體到社會機制的狀態。

《天秤星座》小說中,政府官員CIA特工埃弗雷特是美國偏執政治的典型代表。他為了未竟的古巴“自由事業”,開始策劃一個刺殺總統的陰謀,這個陰謀能引發“第二次入侵,這次將是計畫周詳的,沒有任何限制阻礙的。CIA必須馬上動手,CIA需要一個挑動、震驚古巴流亡分子及整個國家的觸發事件”。

達拉斯的自由電台主持人“怪鬍子”不斷地宣傳“懷疑真相”的理念——“世界上只有兩種事物,一種是真實的,另一種則更真實”,推動著偏執文化的蔓延。埃弗雷特的小女兒蘇珊娜在父親與社會的影響下也成了一個偏執狂,她將朋友送給自己的兩個小陶人作為父母的替身,藏在“安全的近處以備需要,以防某天這兩個稱自己為爸爸媽媽的人其實並不是自己的父母”。

作為美國文化下生長起來的普通一員,奧斯瓦爾德是無法逃離這一充滿偏執的文化環境的。奧斯瓦爾德的童年是在貧民區中度過的,生活的窘迫與語言能力障礙讓他逐漸走向了一個與外界隔絕的書的世界,照管他的社工評價他“似乎覺得自己與他人之間隔著一層薄膜,這使別人無法接近他,但他希望這層薄膜保存下去”。

美國社會的這種偏執情懷與冷戰政治不可分離,它給個人和集體都帶來了巨大的創傷。首先,對奧斯瓦爾德個人而言,冷戰政治為偏執症提供了一套理論術語與闡釋系統,無形中肯定並強化了他的偏執心理。孤獨的奧斯瓦爾德把大量精力放在了閱讀上,而其中馬克思、列寧等的理論無疑給了他最大的慰藉,因為馬列等書:本身就是秘密,是難懂的禁書,但他們改變了整個房間,讓它充滿了意義。奧斯瓦爾德生存環境的單調、他的衣衫襤褸都在其中得到了解釋和轉化。

奧斯瓦爾德看到自己成為了某種巨大而無法阻擋的東西的一部分。他是無法阻擋的歷史的產物,奧斯瓦爾德和他的母親被束縛於一個過程中,一個金錢與財產構成的系統中,並且因此日漸減損了作為人的價值,這就像被某種科學定律控制一樣。

從奧斯瓦爾德對社會主義理想的認識中不難發現,他選擇“社會主義”的最直接動因卻是這些書的禁書性質。冷戰時期,美國的政治話語與對意識形態的控制使共產主義成為一個神秘而充滿誘惑的“他者”,吸引著被主流社會邊緣化、缺乏社會認同感的個人。雖然,馬克思主義對資本主義社會的剖析與批判是科學的,但作為讀者的奧斯瓦爾德將書本中的馬克思主義批判個人化,用無限放大的政治經濟因素解釋自己的窘況和孤獨,使得他肯定了自己是美國社會中被壓抑的“他者”,找到了社會身份歸屬的替代物。

因此,奧斯瓦爾德選擇馬克思主義信仰不光是簡單的意識形態選擇,也是他對自身身份的界定與塑造,是他的偏執情結與冷戰政治的結合物。其次,冷戰政治合法化,掩蓋了極權政治對整個民主社會與自由個人的傷害,助長了美國社會的偏執行為。自冷戰以來,美國社會對共產主義的恐慌迅速擴大,在20世紀50年代的麥卡錫主義浪潮下走向高潮,而此間興起的關於“洗腦”、“外星人入侵”、“生物異化”的科幻電影則是對這種恐慌最生動的標註。這種恐懼卻恰恰為政府機構提供了有效的政治砝碼,成為其無視民主與自由的藉口。

從一開始,埃弗雷特等人就在尋找一個替死鬼,為其政治陰謀替罪並將禍水引向古巴,同時他又在冷戰政治的庇護下為自己的政治偏執開脫,因為“局裡會原諒的。那四個高層主管都懂得秘密行動的危險性。他們會為他的合作而高興。這個計畫體現了責任心和道德感,這是他們滿懷愧疚的內心希望的寫照”。

頗具諷刺意味的是,在冷戰偏執的作用下,本應作為限制政府權力的責任心與道德感反而成為了政治機構權力膨脹的依據,成為其破壞民主法治的幫凶。另一方面,從CIA和FBI等各種秘密勢力對奧斯瓦爾德生活的介入中,又可以窺見冷戰期間美國社會的個人在政治偏執中艱難生存的事實。埃弗雷特等人憑藉其無所不在的秘密人員和政治影響力扼殺了奧斯瓦爾德掙脫陰謀控制、掌握自己命運的努力。他們將奧斯瓦爾德納入一個特工機構進行監視,又運用政治手段讓奧斯瓦爾德逃入古巴的夢想破滅,逼著他一步步走向了為他設計的刺殺之路。與此同時,FBI始終監視、騷擾著奧斯瓦爾德及其家人,既懷疑他是蘇聯間諜,又希望通過他打探蘇聯情報。秘密警察“像瘟疫一樣纏著你,一旦你被記錄在案,他們將再不放手。他們像癌症一樣死纏著你,直到永遠”。躲無可躲的奧斯瓦爾德給FBI送了張字條,警告說“他已經厭煩了FBI對他妻子的騷擾,如果他們再不住手他就要採取行動了”。

作者細緻地刻畫了奧斯瓦爾德在事件期間的家庭生活。從被官方歷史抹去的敘述中,看到的是一個在政治信仰與現實生活中掙扎,經歷著普通人的愛情、親情、友情的年輕人。奧斯瓦爾德最終在偏執狂似的美國秘密機構逼迫下草木皆兵,覺得“蘇聯和美國的秘密照相機都在拍攝他自己,它們被藏在街對面的樓里,在停靠在路邊的車裡或者天上的衛星里”。

絕望的奧斯瓦爾德意識到“自己生活在一片空白中。他希望有一個納入他的體系,一個能解釋他屬於何處的標籤,他在這個體系中是一個零”。最終滿心怨恨的他只期望“另一次與權威的較量”。至此,被阻絕了逃路的奧斯瓦爾德將所有的怒氣直接指向了體系中的權威。而人們已經可預見到奧斯瓦爾德的悲劇,一個被偏執症控制的陰謀下的個人悲劇。

當鑑定書似的《沃倫報告》宣判了奧斯瓦爾德是一個被窘迫童年、心理問題和偏激的政治信仰所扭曲的殺人兇手時,德里羅以虛構的想像重構了甘迺迪刺殺事件背後的故事,給了讀者重新認識奧斯瓦爾德的可能。可以說,作者重構了奧斯瓦爾德的身份,將奧斯瓦爾德從《沃倫報告》中的“官方歷史”中拯救了出來。但不僅如此,作者更加深刻地揭示了美國冷戰期間一個真實的社會圖景——在偏執症中掙扎的個人與集體的悲劇。

《天秤星座》講述了一個比“歷史”更真實的故事。一方面,讀者在閱讀過程中調出的“歷史知識”無可避免地與《天秤星座》小說中所呈現的歷史產生了矛盾,迫使讀者不斷地去思考、質疑歷史真相;另一方面,作者展現出的在冷戰偏執下變異的美國社會是對甘迺迪刺殺迷案的深刻剖析,探討了這一歷史悲劇所隱藏的社會文化症狀,遠比建立在眾多模糊而矛盾的證據上的“兇手定論”更引人深思。

《天秤星座》所展現的20世紀60年代美國的病態社會理應批判。作者通過結合史料與想像呈現給讀者的不是對某個兇手的宣判與定罪,而是一個在冷戰偏執症中掙扎的真實的美國社會。該小說不再將罪責簡單地推給奧斯瓦爾德個人,而是將甘迺迪遇刺事件作為美國集體的創傷袒露並剖析,讓讀者在閱讀的過程中不斷加強批判與思考,並為治療偏執症、避免悲劇重演做出努力。

藝術特色

作為一位嚴肅的小說家與社會批評家,德里羅在《天秤星座》中對1963年震驚美國歷史的甘迺迪刺殺事件進行了書寫。也正是在這部小說的創作過程中,作者“突然意識到他自己此前八部小說中的種種趨勢都是在為這次刺殺做鋪墊,不斷湧向這個黑暗的中心”。

在《天秤星座》小說中,德里羅既借用了真實的歷史細節和人物,也發揮想像虛構了故事情節。該小說由兩個敘述層面構成,主要展現三個故事線索:

1、兇手奧斯瓦爾德的自傳式生活經歷;

2、包括美國政府右翼勢力、古巴流亡者和黑幫勢力在內的企圖謀害甘迺迪總統的陰謀;

3、處於另一敘述層面的故事,講述了CIA退休官員布蘭奇(Branch)重新調查刺殺事件、撰寫秘史卻最終失敗的故事。

編元史小說

唐·德里羅的《天秤星座》被認為是當代文學中美國後現代主義文學的代表之作。《天秤星座》以美國總統甘迺迪被刺事件為背景,並從側面反映了作者對次歷史記錄材料的質疑。《天秤星座》被稱為元小說,即關於小說的小說,它把現實的虛構與虛構的虛假展現在讀者面前,進行自我揭示。《天秤星座》小說承認自己進行了建構、梳理和種種選擇,但這些都是執著的歷史行為。在採取這類行動的同時,將過去認為是真實的歷史知識的理由置於可疑的位置。《天秤星座》這類後現代也被稱為“編元史小說”。

編元史小說作為典型的後現代主義小說,其本質特徵就是利用歷史素材,通過重訪歷史的創作形式來質疑歷史敘事的權威性和真實性,並對歷史敘事的形式和內容進行重新考量以及再創作。《天秤星座》就是以主人公奧斯瓦爾德的生活經歷為歷史素材,聯合歷史材料和想像來敘述美國第三十五任總統約翰·甘迺迪的遇刺身亡事件的原因。該小說並沒有把奧斯瓦爾德描寫成殺害甘迺迪的兇手,而是構思了兩個對現狀不滿的中央情報局特工,他們實際上才是元兇。作者藉助歷史素材及當時社會語境,重訪歷史的同時並質疑了這一事件歷史敘事的權威性及真實性。

《天秤星座》中奧斯瓦爾德是一個有著自己追求及理想的人物,他的追求就是融入主流社會,使自己的生活不再平淡無奇,他想要自己的生活變得有意義。他不甘於默默無聞地一直生活在社會的最底層,希望擺脫邊緣人的身份,並扮演一個“社會人”的角色。為了實現這一追求,他也因此作出了許多努力。他少年時期就接觸到馬克思主義並受其影響,幻想成為一名馬克思主義者,馬克思的著作使他自己感到成了某個團體的一部分。“有了這些書,他感到自己是某個博大深遠的事物的一部分。”

《天秤星座》還表明了當時特定歷史時期美國社會各種處於矛盾之中的意識形態如何實際存在著。阿爾都塞指出意識形態不表明真實的生存關係,而是為社會成員製造“體驗的”和“想像的”關係,美國社會宣稱的人人都可追求的“美國夢”的思想,其實不過是甜蜜的意識形態策略的例子。作為自主、特殊的個體和文化決定的主體地位之間始終存在著矛盾。兩種主體同時存在於美國的意識形態中而且存在著較大的差異性,但美國的意識形態卻利用神秘的力量來試圖掩蓋它的矛盾。

其次,編元史小說有兩種處理歷史細節的方式:一是對歷史記錄的真實和謬誤的遊戲式處理;二是很少完全吸收歷史資料,讀者往往能夠清楚地看到收集資料的過程以及將這些資料組織到敘事中去的努力。

作者通過虛構中央情報局一名退休的高級分析員尼古拉斯·布蘭奇,表現出他自我指涉性地質疑對歷史的認識—歷史不是自然而然發生的不言而喻的事件,而是人類語言建構的結果。布蘭奇是一位迷失在後現代迷宮式寫作中“歷史真實”的追求者,但他卻未能在大量的歷史檔案及資料中發現歷史事件發生的原因,他的挫敗感來源之一就是他意識到歷史真實以某種方式被歷史信息無止境地取代,而且這是“沒有盡頭”的。從布蘭奇撰寫秘史的過程中,可以看出這個劇中人物與作者有著明顯的相似之處:他們都在小屋子執行著歷史寫作的任務;他們都試圖從浩大的歷史資料中建構一種歷史敘事。

雙重敘事

《天秤星座》中,作者通過主人公奧斯瓦爾德的成長經歷透視美國冷戰神話和立國基礎,以歷史事件的重構暴露美國這個年輕國家的內在矛盾,揭示其所宣揚的新世界在本質上與現實狀況的極大反差,以一種剝繭抽絲的後現代筆法消解美國例外這樣一種宏大的敘事話語。

《天秤星座》首先從整體結構中凸顯了它的雙重敘事結構。作者德里羅為了建構和重構奧斯瓦爾德這個人物,在整篇小說中他組建了兩條平行的故事情節:一是(每章的題目以地理名字來命名)德里羅精心刻畫的貌似真實的奧斯瓦爾德的傳記,描繪出一個似是而非的矛盾統一體奧斯瓦爾德:他既投入於左翼卻又奉獻於右翼;他既投身於美國海軍陸戰隊卻逃叛到蘇聯等等。德里羅運用它巧妙地寫作技巧把這些看似明顯的矛盾平衡成一種令人信服的心理敘事。與之平行的另一種敘事也即平行的故事情節之二:德里羅建構了一種虛構的陰謀敘事(每章的題目以1963年的日期來命名),這一陰謀是由名叫溫·埃弗雷特的一名退休的中央情報局人員策劃的。

溫·埃弗雷特的行為就像一位作家在精心策劃著名自己作品的情節主線,他要使自己的策劃本身就成為一種歷史,他的行為必然造成對以後的歷史編纂家的誤導,從而不能揭示歷史的本來面目,也只能讓歷史成為一種可能。

敘事結構的開放性

《天秤星座》採用了多元開放的敘事結構來展示語言與歷史事件之間的矛盾。該小說中的一條敘事線索是奧斯瓦爾德這樣一個社會底層人物逐漸成為對社會極度不滿的激進人士。另一條線索則是中央情報局一名退休的高級分析員尼古拉斯 · 布蘭奇調查總統遇刺的過程,他受僱於政府,撰寫全過程只有6.9秒的刺殺事件。布蘭奇所面臨的最難解決的問題是:資料研究越是深入,他越是無法看清事實真相。這一全過程只有6.9秒的刺殺事件,他卻調查了15年的時間,然而他所取得的成績,卻讓他開始懷疑自己 “是否正在脫離自己的皮囊” 。

非線形敘述模式

在《天秤星座》中,作者打破了傳統小說的線性敘述結構,採用非線形敘述結構對小說進行書寫,將不同時空的場景跳躍性地進行穿插。德里羅將主人公奧斯瓦爾德的經歷、其母親瑪格麗特的回憶和調查員布蘭奇的敘述碎片式地交織在一起,在賦予文章更多語言魅力的同時,也給讀者以更多的想像空間。

在《天秤星座》小說的結尾,德里羅並沒有採用傳統小說的敘述手段進行總結性的書寫,而是從奧斯瓦爾德母親瑪格麗特的視角,對其心理進行意識流式的描寫:“李以前有一本集郵冊,他還去基督教青年會的游泳池游泳。‘我’常在尤英街頭見他頭髮濕漉漉的,他曾經帶回家一隻鳥籠,籠子裡還有一個帶小花盆的底座。小花盆裡種著長春藤,上面是鳥籠,裡面有一個鸚鵡,還有鸚鵡吃的一套鳥食。這孩子從前也是給母親買禮物的。他感到寂寞,所以總愛看書。”

作者並不是想通過這些敘述給文章一個富於教育意義的結局,而是給予了讀者更多的思考空間;通過這一開放式的結局,讀者能夠更深刻地體會到後現代人的無奈和迷茫,以及後現代社會所具有的荒誕與異化的特徵。

敘事視角

在《天秤星座》中還隱藏著兩個敘事視角:

其一,就是作者虛構的歷史編纂家布蘭奇,作為一個受僱編纂秘史的歷史學家,他必須從堆積如山的資料中找到一個突破口,從而形成他自己對於這個歷史事件的敘事。當他發現那些歷史模式只是人類對隨機事件的編排而已,他的信念也就被消滅了,他自己也懷疑“這個謀害總統的陰謀並非天衣無縫,只是出於偶然,它才會在這么短的時間內得以實施成功”。歷史編纂者如果真像布蘭奇這樣,最終的結果也只能是一樣不能編纂出歷史。編纂出來的歷史一定存在著一種歷史敘事。

其二,作者本身也形成了一種敘事視角。不像挫敗的歷史編纂家布蘭奇,作者作為小說家卻可以自由編排他自己對歷史的了解以及看法。從《天秤星座》小說中,作者既表述了歷史事件的偶然性、陰謀性又成功地顯現出歷史的種種可能性,展現給讀者的是多種可能性的遐想或是存在,這能讓讀者對歷史有更多的認識,這也正是作者敘事的目的所在。

直接引語

在《天秤星座》中,作者大量採用直接引語的表現手法,不露痕跡亦不加修飾地描述人物的具體活動及語言特色。例如:作者借主人公奧斯瓦爾德之口來表現後現代人的無所適從感和後現代社會的某種荒誕性。

“因為我是美國人?真滑稽。‘我’離開‘我’的祖國是為了抗議那的糟糕情況,而如今在大家的眼裡‘我’還是一個地地道道的美國小伙子,‘我’是一個美國人。她說,遲早有一天‘我’會被當做間諜給抓起來的。”

這一段直接引語的使用,在整部小說的敘述中顯得相當突出,充分凸顯了主人公的無歸屬感,他既不是蘇聯公民也不是美國人的另類身份給他所造成的困惑和心理上的傷害變得尤為明顯,同時也表明了文章的主旨。同時,這段充滿義憤的表述,也較為細膩地表現了主人公的心理困惑,對文章情節的推進起了一定的鋪墊作用。

詞語隱喻

“天秤星座”

《天秤星座》以美蘇冷戰為背景,以天秤座青年奧斯瓦爾德的成長經歷為線索,講述奧斯瓦爾德由一個社會“棄民”轉變為政治“刺客”的過程為主要故事情節,回顧20世紀60年代震驚世界的甘迺迪總統遇刺事件,探討歷史轉折時期美國社會的種族矛盾、階級衝突、派系鬥爭和政治傾軋,揭示美國冷戰神話與社會現實之間的理想與差距,折射出美國新教倫理社會賴以確立的例外邏輯的虛偽與荒謬。

奧斯瓦爾德的個人命運問題,不僅構成了小說故事情節的主線,還成為具有多重指涉性的政治隱喻,為作者切入美國社會歷史文化邏輯提供了一條極富象徵意味的路徑,連線了美國冷戰時期的各個重要歷史事件,顯示出作者本人寬廣的歷史視野和強烈的人文主義情懷。

錯綜複雜的人物圖譜、神秘莫測的陰謀事件以及縱橫交錯的情節線索構成了巨大的迷宮,展現出主人公在這片神秘國土上,對新世界理想產生的困惑和迷茫,由此引出關於美國神話立國基礎及其意義的思考。

從巨觀的歷史角度講,“天秤星座”主要指處於緊張對峙的美蘇兩極。

二戰之後,美國為了遏制共產主義勢力,實現稱霸世界的目標,逐步拋棄孤立主義,實施與蘇聯全面對抗的遏制戰略。

在政治方面,美國以挽救希臘、土耳其政府危機為由推行“杜魯門主義”,鎮壓世界各地的進步運動;在經濟方面,推行各種援助計畫,扶持西歐和日本,從經濟上控制西歐和日本的主導權;在軍事方面,建立由美國領導和控制的“北大西洋公約組織”,將西歐防務掌握在自己手裡,確立美國在歐洲的霸主地位。

不過,即使是為了維護美國在全球的利益,當時總統杜魯門也是從捍衛自由的角度來界定美國在冷戰初期的各種援助計畫,他用極具意識形態的話語把世界劃分為兩個世界,在國內營造非此即彼的反共氣氛,從此冷戰開始漸入高潮。

在《天秤星座》中,作者並沒有直接闡釋冷戰的前因後果,也沒有過多著墨於美蘇兩國在世界各地的明爭暗鬥,而是將視角聚焦於對美國歷史走向具有重大影響的政治事件,直接切入發生在約翰·甘迺迪這位代表著美國信仰和未來希望的總統身上的悲劇。

從微觀的敘事角度講,“天秤星座”主要指兩對既相互對立又相互拆解的敘事線索。

第一條線索是奧斯瓦爾德個人的成長經歷,記錄了他如何從社會的“棄民”最終變成密謀刺殺甘迺迪總統兇手的替罪羊;

第二條線索是奧斯瓦爾德的母親瑪格麗特女士對以《沃倫報告》為代表的官方說辭的控訴,指出兒子作為兇手的種種漏洞和不合邏輯之處;

第三條線索是中央情報局前特工埃弗雷特策劃刺殺事件,企圖按照刺殺卡斯楚的方法行刺甘迺迪,將罪責嫁禍於親卡斯楚分子和古巴安全局,達到再次入侵古巴推翻卡斯楚人民政權的目的,揭露甘迺迪在豬灣入侵事件中的虛偽,奪回因遭政府解僱而損失的巨額利益;

第四條線索是中情局前雇員布蘭奇受命撰寫官方歷史,思考如何讓奧斯瓦爾德的個人成長史與刺殺總統的陰謀史這兩條毫無聯繫的平行線產生交集,掩蓋事實真相。

“天秤星座”,除了具體指十二星座中沒有生命特徵的第七風象星座、天秤座青年奧斯瓦爾德由“選民”到“棄民”的人生軌跡、美蘇超級大國間的相互關係、該小說的情節以及眾多人物之間神秘莫測的關係,還指正義與邪惡、自由與極權、文明與野蠻、理性與非理性、秩序與非秩序之間的微妙差別。

作為該小說的主要隱喻,天秤星座預示著主人公最終走向人生的岔路口,打破表面看似完美的恐怖平衡,標誌著美國例外神話注定破滅的時刻。

奧斯瓦爾德所發現的美利堅遠非伊甸園式的理想國,到處充滿著陰謀詭計、利益紛爭和權力角逐。

一方面,天秤星座昭示在兩極格局中的正義與邪惡、自由與極權的簡單劃分以及極度體制化、極權化的政治。另一方面,它還彰顯了美國長久以來確立的例外神話有多么的不堪一擊。

奧斯瓦爾德在大國之間的百般掙扎預言了後來的人生悲劇,而甘迺迪在冷戰中將美國神話推向高潮和隨後的突然被殺也宣告了美國例外神話的破產。

在奧斯瓦爾德24年短暫的人生經歷中,職業政客、幕後財團、黑幫頭目、反共分子和古巴流亡者、情治單位雇員、軍火交易商、掮客買辦、夜總會老闆等各色人物粉墨登場,上演了一幕幕密謀暗殺、權色交易、顛覆合法政權、粗暴乾 涉他國內政的荒誕鬧劇,這些芸芸眾生及其生活百態與奧斯瓦爾德理想中的新世界大相逕庭。無意間,奧斯瓦爾德成了冷戰歷史的見證者。

作品評價

《天秤星座》是小說中的奇葩,其開挖之深與表意之切令人嘆為觀止,其驚心動魄同樣令人難以釋卷。

——《今日美國》

在歷史與現實的對話中,《天秤星座》對美國後現代社會進行了法蘭克福學派式的批判。

——范小玫(廈門大學外文學院副教授)

作者簡介

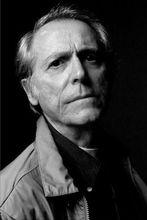

唐·德里羅

唐·德里羅唐·德里羅(Don DeLillo),1936年出生於紐約市義大利移民聚集區的一個中產階級家庭。中學畢業之後,他到福特漢姆大學學習文學、哲學、神學和歷史學,為寫作積 累了廣博的知識,也使他的小說呈現出開闊的視野。1958年,唐·德里羅開始文學寫作。

代表作品有:《名字》(1982)、《白噪音》(1985)、《天秤星座》(1988)、《地下世界》(1997)、《大都會》(2003)、《歐米伽點》(2010)、《天使埃斯梅拉達:九個故事》(2011)。