基本介紹

為了研究多瓦悠人的習俗與信仰、奈傑爾·巴利以茅屋為家。他知道怎么做田野調查,卻馬上發現田野理論完全沒計算到多瓦悠社會難以捉摸的個性,當地人,拒絕服從規則。

這本誠實有趣的書詳實記錄了巴利在非洲的第一年,他克服了乏味、災難、生病與敵意,拍案叫絕地呈現社會人類學者的生活,讓人深受啟發。

作者簡介

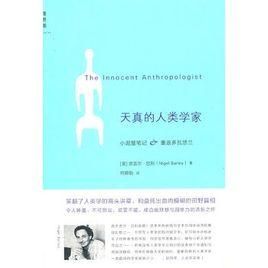

天真的人類學家

天真的人類學家奈傑爾·巴利,英國牛津大學人類學博士,現任大英博物館民族志學組館長。

何穎怡譯本

內容簡介

《天真的人類學家》內容簡介:誠實但又不失風趣地記錄了作為人類學家的作者在非洲喀麥隆多瓦悠人村落兩次進行田野工作的經歷,將人類學家如何克服乏味、災難、生病與敵意的真實田野生活拍案叫絕地呈現在讀者面前。不同於一般的人類學研究報告,這是一部令人捧腹不止的人類學筆記,透過幽默的筆調,讀者看到了人類學者如何與研究對象進行互動,在互動中如何調整他的學術成見,以及田野工作上的瑣事如何影響後來研究結果、研究的盲點與反思。因此不管是嚴肅的讀者、無聊地只想打發時間或者是嚮往非洲原始部落的異國情調而蠢蠢欲動的旅人,巴利《天真的人類學家》絕對是一個有趣的選擇。

編輯推薦

《天真的人類學家》:笑翻了人類學的高頭講章,和盤托出血肉模糊的田野真相令人捧腹、不可思議、欲罷不能,糅合幽默感與洞察力的清新之作向奈吉爾巴利致敬《天真的人類學家》是他贈與學術共同體成員的最好禮物之一,儘管在人類學的知識殿堂中,它可能永遠也進不了經典著作的書架,但這顯然是最用心、最有心的人類學作品之一…即使沒有人類學專業知識的讀者也不會遇到任何閱讀障礙,但願在捧腹大笑的同時,能夠領略到人類學家一直倡導的文化寬容之心。趙丙祥,人類學學者。

結束旅行總會帶來哀傷與時光飛逝感。你因自己毫髮無傷重返一個安全、可預期、黑色毛毛蟲瘟疫不會推翻宇宙時間表的世界而如釋重負。諸此種種,都讓你以全新眼光審視自己,或許如此,人類學到頭來終究是個自私的學科。

多瓦悠人的解釋總是繞圈子打轉。

我問:“你為啥這么做?”

“因為它是好的。”

“為什麼它是好的?”

“因為祖先要我們這么做。”

我狡猾問道:“祖先為什麼要你這么做?”

“因為它是好的。”

我永遠打不敗這些祖先——他們一切解釋的起始與結束。

多瓦悠人喜歡用慣例說法,令我困惑不已。

我問:“誰是慶典的主辦人?”

“那個頭戴豪豬毛的男人。”

我沒看到頭戴豪豬毛的人。”

“他今天沒戴。”

媒體推薦

這本趣味十足的書徹底摧毀了田野工作的美麗幻想 學術作品罕見的軟性觸角。

——《星期日電訊報》

具有清新正直洞察力的田野之作。在可讀性、幽默感與娛樂性之下,巴利展現了在非洲生活與工作的實況。這本書里隱合的信息都是人類學者從事工作會遇到的點滴,其價值值得所有人類學的學習者慢慢品嘗。

——人類學教授Mark Huddleston

作者簡介

作者:(英國)奈吉爾·巴利(Nigel Barley) 譯者:何穎怡

奈吉爾巴利(Nigel Barley),牛津大學人類學博士,前大英博物館民族志學組附屬人類博物館(Museum of Mankind of the Ethnography Department of the British Museum)館長。著有Dancing on the Grave,Not a Hazardous Sport,Ceremony,The Duke of Puddle Dock,Smashing Pots等書,並為Channel 4電視台編寫、主持Native Land影集。何穎怡,政治大學新聞研究所碩士,美國威斯康星大學比較婦女學研究員。曾任聯合報系記者編輯與編譯、水晶唱片創意總監、台北之音與愛樂廣播電台主持人,目前是商周出版選書顧問,並專職翻譯。著有《風中的蘆葦》、《女人在唱歌》。翻譯作品有《嘻哈美國》、《嘻哈黑話字典》、《搖滾神話學》、《乳房的歷史》、《太太的歷史》、《在美國》、《西蒙波娃美國紀行》、《安妮強的烈焰青春》、《冬日將盡》、《第四級病毒》等。

目錄

第一部 小泥屋筆記

第一章 原因何在

第二章 準備

第三章 上山

第四章 可恥的馬林諾夫斯基

第五章 帶我去見你們的首領

第六章 你的天空清朗嗎?

第七章 啊,喀麥隆:祖先的搖籃

第八章 跌到谷底

第九章 非洲總有新把戲

第十章 儀式與錯誤

第十一章 雨季與乾季

第十二章 第一批與最後一批收成

第十三章 英國異鄉人

第二部 重返多瓦悠蘭

第一章 再訪杜阿拉

第二章 進入山區

第三章 愷撤的歸愷撒

第四章 再度獨當難局

第五章 失落的乳房切除術

第六章 我來,我見,簽證

第七章 類人猿與電影

第八章 凡有疑慮——進攻!

第九章 光與影

第十章 追逐的刺激

第十一章 黑白人

第十二章 一場不尋常的黑色毛毛蟲瘟疫

第十三章 結束與開始

精彩書評

“我在恩貢山有一座農場……”,這是凱倫布里克森在《走出非洲》(Out of Africa)裡面的第一句話。我去夏威夷的時候,歐巴馬的老鄉們堅持說他是“俺們的總統”;但閱畢他的自傳《我父親的夢想》(Dreams from My Father),發覺他對於自己肯亞親戚的描述飽含深情;作為人類學的學生,早有耳聞大名鼎鼎的《白馬賽》(the White Masai),這個日後在和美國朋友交換看法時被她譽為“神經兮兮的白女人一見鍾情了一個馬賽人然後就結婚了又離婚了”的故事;我爸去剛種族大屠殺後的盧安達當志願醫生兩年,回來給我講種種非洲神奇經歷。所有這些,都堅定了我去肯亞的決心。

去程飛機上耳邊不斷迴響《英國病人》裡面史詩般壯闊的交響樂(其實人家說的是北非貝都因人),看著一部在馬賽馬拉拍的盪氣迴腸的獅子母女故事而淚流滿面。杜拜時一個巴基斯坦外籍勞工嚇唬說肯亞人都喜歡暴力解決問題,他有一個朋友就在那兒。不過鑒於他先前說那個朋友在埃及來著,而且本著親身體驗田野的態度,所以決定對於他的話置之不理。等待轉機時,看到一個黑黃混血小孩,亞洲眼形非洲頭髮焦糖色皮膚,一口流利中文,煞是可愛;旁邊坐了一個閉眼休息的非洲男人,鮮紅衝鋒衣鮮綠迷彩褲下著皮毛平地鞋,很有safari狩獵風。我激動地想,天哪,我終於要去非洲了,人類學家心中的聖地,我的第五個大陸!腦中不斷閃現無數著名研究非洲的民族志,比如巴利的《天真的人類學家——小泥屋筆記》。

下了飛機,我排了兩個小時的隊伍等待出海關,這才是對於非洲式辦事效率的第一次體驗。我心急如焚,怕接我的人因為不耐煩而逃走——她其實實在是一個好人,專門從肯亞打國際長途過來解答我各種愚蠢的關於瘧疾搶劫等問題,只是有著非洲式的穩如泰山狀電郵應答方式,無論如何寫信從來不回復,最後在我的多渠道轟炸下終於來信說,親愛的我一直沒有忘記你要來。於是我因為這句話而熱淚盈眶,因為永遠難忘當年半夜兩點去烏克蘭無人接機語言不通的經歷。結果出去沒有看到接機的人,其實我並不知道她長什麼樣,她大概也不清楚,只是找一個“白人”而已。我心亂如麻,趕緊去買手機卡,結果說300先令一張,再付300先令充值。我對於肯亞錢沒概念,Lonely Planet(LP)寫著與人民幣11:1(後來先令一跌再跌,成了15。6:1)。被告知想要買手機卡必須換錢,於是又奔過去換錢。剛掏出數額巨大的600先令“大鈔”(事實證明,確實是大鈔,能讓我在恩貢體面的飯館吃上六頓午飯,算起來不過少於人民幣40元),就被一張非洲笑臉所迎接,我終於有著落了,還省去了花冤枉錢買手機卡。我坐在擁擠無比的小汽車裡面,因為堵車,穿過塵土飛揚無比顛簸的土路,路過肯亞最大的貧民窟基貝利,終於到達恩貢。在恩貢花了50先令(3塊人民幣)買了一張手機卡然後又充值50先令。

我一下飛機就被拉到辦公室,然後到我住的地方。第二天我去貧民窟家訪,對比才知我住的有多么奢侈(相對還算便宜,15000先令一個月包吃包住包洗衣服),竟然有自來水、熱水澡、抽水馬桶和電。穿越重重臭水溝,嵌滿廢棄塑膠袋殘片的土疙瘩(下雨後非常泥濘以至於無法行走),座座用硬紙板和廢木料還有波形鐵皮搭成的低矮房屋,走到日托學校。後來將這一段路描述給同學,說有時候還是覺得挺苦的。結果同學說我早就以為你大老遠跑去非洲已經不知道什麼叫苦了。於是趕緊閉嘴。一周后有幸去了一趟首都奈洛比,才知道原來人家也有現代化的都市,市郊凱倫以《走出非洲》丹麥女作家命名,竟然有和在中國超市一樣的乾淨明亮的大超市,我淚流滿面。原來非洲不都是貧民窟。後來又遇到在奈洛比工作的校友一枚,帶我開眼界地逛了賭場高爾夫球場高級酒店咖啡館馬術學校,我當時還以為我仍然身在杜拜。日托裡面一群非洲寶寶及當地人激動地喚我Mzungu,就是白人。在他們的分類體系中,除了黑人就是白人(這件事引起當地加拿大醫療志願者的不解,他們認為我應該在分類系統中屬Asian亞洲人才對,於是就這一問題還嚴肅地小心翼翼問過我)。有些人看了香港功夫片認得中國人了,於是每每見到亞洲長相的人就激動的說Ching-Chang,我一點也不明白他們說的是什麼,後來問了無數當地朋友,他們說是從功夫電影裡面學來的,對此我深表懷疑。後來的後來,一次我看《生活大爆炸》裡面嘲笑謝耳朵政治不正確又種族主義的媽那集才知道,原來這是無知的對於中文的替代名稱啊。後來來自香港的伊娃終於忍不住,“警告”眾人,再說這個姐跟你急!(敬業勤奮的伊娃在肯經歷了因在公車上站立而被逮捕然後行賄後出獄又上法庭還有被搶劫未遂等各種傳奇經歷,這是後話了。)

我的工作內容包括教授日托學校的學生,管理學校,幫助老師制定課程,一周三次家訪貧民窟愛滋病的家庭並更新家庭成員檔案。日托學校的學生年齡從一歲多到六歲都有,按照年齡分為四個班級。孩子們的熱情猶如一把火,每次Mzungu一出現,就不斷喊how are you,逐漸喊成一首歌。每次課間休息的時候,我的脖子腿雙臂上總是掛著一堆小孩,他們熱愛握住手不放,當時無奈我只有兩隻手,於是在利益分割不平等和稀缺資源分配不當時,他們內部會以互相廝打作為再分配的協調手段。他們大概覺得這個白人很有趣脾氣很好,總之如果我單獨上課他們總是鬧成一團無比激動吵鬧,於是他們的老師進來吼他們,強迫他們站直雙手抱胸,他們頓時如綿羊辦服帖。我先前有一年半的教學經驗,烏克蘭的高中生十分害羞很配合從來不搗亂,問他們懂不懂也害羞微笑作答;而在中國給成年人當英文老師更是容易。由於從來沒有見過如此“陣勢”,且反感國小時被老師強迫背後雙手挺直強權式教育,所以非常震驚老師強硬的“治理手段”。但迫於形勢,我每次上課必須帶上這個老師當翻譯加“保鏢”。上數學課加減法就是畫圈圈然後從一開始數數,結果我引進的心算加數手指在這裡統統不起作用。他們最開心的時候就是我教蒙古舞和英文歌,唱“Old McDonald had a farm”(老麥當勞有個農場),揮手臂扭來扭去。我一共設計了三個項目:圖書館項目,開眼看世界,和紅心。給他們看我旅行各國的照片和視頻,介紹我的文化和家鄉,介紹我去過的國家的風土人情,想讓他們知道這個世界有多么廣闊,並不只是他們眼前的貧民窟。這是開眼看世界。另外,我發現其實他們的圖書室有很多英文的好書,但是沒有分類沒有加以合理利用,而且先前有其他外國實習生帶當地國小的學生去圖書室開展愛滋病教育的時候,有丟失圖書室財物的現象。於是我買了很多標籤貼紙,把幾百本書一一編號用excel列目錄,課餘讓低齡的孩子去觸摸圖書,並指著圖片重複對應英文單詞,他們甜蜜的小臉微笑著,重複那些單詞。我從小有很多很多的書可看,養成了閱讀的好習慣,一日可以無肉但不可無書。我希望這些孩子們也可以養成這種習慣,受益匪淺,走出貧民窟。一次我給他們看電影E.T.的“第三類接觸”,即外星人的食指和人類的食指指尖相對,他們覺得太有趣了,紛紛和我試驗這一動作。我就注意到,他們的指甲很長很髒,還喜歡不斷放在嘴裡面吮吸。我趕緊去買了一個指甲刀,然後一個一個給孩子剪指甲,他們排了隊,大約五十多個孩子,於是那天我剪了五百多個指甲。我最喜歡的那個甜甜的一歲八個月的瑪麗抱住我的腿不放,我感動到要倒。我最後告別的時候,親她的臉,她習慣性地對我拋出電眼,甜蜜一笑,我又被深深擊倒,結果她並不懂我要走了,也許很多年都看不到她了。最後的項目叫紅心,類似於中國國小裡面的小紅花。這個概念對於非洲老師太新穎,我不得不解釋了無數次他們才明白。我讓他們把所有孩子的名字寫到一張黃色的大卡紙上,然後和他們一起討論制定了規則政策並且翻譯成斯瓦西里語給孩子們講解。這些孩子並不是被父母疼愛並悉心照顧的,所以我意識到學校教育對於他們來說十分重要,他們甚至在這裡可以吃上一頓免費的午餐。德育教育也是我所重視的,於是在課間活動的時候,我和朱迪老師合作,以戲劇的方式來教他們如何正確的捂口鼻打噴嚏和咳嗽,在何時應該說謝謝,不能隨便拿走別人的東西和食物。他們看到我和朱迪老師裝模作樣的演戲感覺十分滑稽,不過倒是效果顯著。後來他們找我幫忙擰瓶蓋的時候總不忘說一聲謝謝,而不是直截了當遞過來瓶子喊一聲“白人”,一開始我還以為讓我喝水。我愛的另外一個孩子叫尤怡,馬賽姑娘,日本名字,朱古力緞子皮膚,不到兩歲。只要老師不抱著她就哭,於是我的工作內容之一增加了抱尤怡的一項。但是由於很多小孩見到我就哭,大概因為我長得像是一個白魔鬼,或者皮膚掉色了,尤怡也不例外。尤怡還喜歡邊哭邊用手在左耳聚音,以便聽取自己的哭聲音調是否準確。在我實在無奈的時候,我唱起小時候聽過的我們蒙古的搖籃曲《波如來》,結果尤怡就不哭了。正當我暗爽之時,誰知歌聲一止,哭聲即來。後來我和孩子們告別的時候哭得稀里嘩啦,他們給我唱歌,但是還說明天見。

我還是希望教成年人英文,因為我有教授成年人英文的資質證書以及教學經驗。教小孩實在太有挑戰了。於是我半天教小孩,半天教成人,主動請纓教NGO裡面愛滋病婦女。她們的英文參差不齊,於是我問她們想要學什麼,她們說學服裝相關的英文還有怎么寫EMAIL和申請工作。我就帶著我的小電腦每天讓她們一個一個適應鍵盤幫他們申請電子信箱。最後的一堂課她們竟然集體打出了一封給我的電郵! 不過讓她們守時是一件很令人惱火的事情,他們遵循肯亞時間,於是每次我必須等待他們一個多小時才能上課,尤怡的媽媽瑪格麗特甚至說我們是黑人就不會遵守時間——肯亞時間其實也有好處,我和兩個高中生約好兩點半在巴克雷銀行門口見面一起去奈洛比賭場換錢,結果因為各種事情耽擱和難以攔到公車,我三點二十才到,結果他們也剛到,笑眯眯的說時間正好,誰也沒遲到。於是我跟婦女們說,如果你們遲到超過十分鐘,今天就不上課。結果他們就學乖了。

我的工作內容還包括家訪。全都是被丈夫拋棄的患愛滋病的女人和她們的孩子,住在每月600先令(不到40元人民幣)租來的貧民窟房屋,周圍散發著刺鼻的氣味,還有鴨子和山羊啃垃圾喝藍綠色的污水,有骯髒不堪的孩子光腳在泥濘中玩耍。某些女子在極度的貧困下還保持著一定的尊嚴,儘可能維持破舊棚屋裡面的整潔,床單拉直,沙發背上鋪著白色鉤針的飾布。我最害怕看到的,是她們當中某些人年輕的臉上帶著破罐子破摔的神情,一副對於生活的現狀無動於衷的表情。沒有結過婚,甚至和我同齡,已經有了好幾個孩子,染上愛滋病,遭到男友拋棄,神情漠然。只有受過教育的肯亞人才會講英文,而她們大多都不會英文,我的翻譯是一個患重度愛滋病的樂觀的苦命女人,有時她會在我提問的時候在沙發上睡著。她們的愛滋病大多都是她們的配偶傳染給她們的,但是那些貧民窟的男人們,發現她們得了愛滋病後,就拋棄妻兒,又去找新的女人。貧民窟的女孩子們不知道什麼是強姦,也不明白在自己不願意進行性行為的時候需要說不。我分給她們寫著肯亞政府、免費、桂林乳膠廠、中國製造的安全套,以及衛生棉。想要給她們以保護和女性的尊嚴。更駭人聽聞的是,貧民窟流行強姦幼女,認為和兩歲女童發生性關係可以治癒愛滋病。我自詡堅強,但是多次在家訪後落淚。甚至在貧民窟內部也有對於愛滋病人的歧視,沒有人會買愛滋病人煮的香蕉。我遇到見到生人尤其是白人神魂未定的小孩,見到在烏干達上免費學的愛滋病婦女的大兒子,見到生來腿腳殘疾還沒來得及變黑的嬰兒(他們生下來幾周后才逐漸變黑),見到嘴唇發紫一遍又一遍被丈夫拋棄的女人,見到因為愛滋病被自己如媽媽般親姐姐拋棄的女子,見到患愛滋病已有七個孩子但仍然收養了一個被拋棄的無家可歸孩子的母親,見到漂亮可愛無比卻等待愛滋病診斷報告的男嬰……我曾經在下雨的時候穿過貧民窟,泥濘濕滑到無法行走,我想起那些家訪婦女曾經告訴我,如果下雨的話棚屋裡面就會一片狼借。我那時不懂,但是那一次就明白了,屋頂漏雨,雨水甚至可以瓢潑直下,地面是泥土的,他們只能躲在破木板搭的床或者床墊上裹著破布看屋裡的汪洋和泥濘瑟瑟發抖。

有一次我完全不能掩飾我的淚水,是為了一個九歲的臉色發青嘴唇發紫的由母親而患上愛滋病的男孩,他告訴我他很餓。因為母親沒有錢買牛奶和湯,他只能吃白水煮米。而他需要吃對於身體傷害很大的藥,必須飽腹才能服用。我當時坐在氣味刺鼻,地面凹凸不平,蒼蠅紛飛,家徒四壁,黑暗低矮的棚屋裡面,開始掉眼淚。當大學裡的姑娘們因為減肥而節食的時候,當人們覺得食物過剩以至於要浪費的時候,這個男孩,告訴我,他很餓,因為沒有吃的。很多女人,當談到她們的願望的時候,都說,需要錢買食物、修房屋、交房租、給孩子上學。反而這些家訪的婦女並沒有直接向我要過錢,而是其他一些比她們生活狀況要好很多的人,那些占了無數善良外國實習生便宜的人,伸手毫無廉恥的要錢。我甚至擔心,如果我通過機構捐贈,這些善款甚至都無法遞到她們手中。因為我看到我捐贈給貧民窟婦女的美國買的半新涼鞋,第二天就穿在機構負責人的腳上。我拉著那個孩子的手,問他想吃什麼,只用了100先令就買了他三天的口糧和牛奶,還有蔬菜。他啃著炸麵團,第一次露出微笑。這是我第一次直面貧困。貧困就像是一把鈍刀,一點點慢慢切割著人。我們誰也不能選擇父母和家庭,我第一次無比無比慶幸我沒有生在這裡,有一個患愛滋病的絕望貧窮的母親,一個毫無責任感拋棄家庭的父親,自己十幾歲就有了孩子,以及無邊的絕望,因為疾病和貧窮,慢慢吞噬所有的希望和生活,還有人的尊嚴。同時又覺得無助,那么多的人需要幫助,我不可能一一滿足。儘管很多機構和實習生作出貢獻,但受益人群總只是少數。當地的法律和政策仍不完善,執行不利。希望日後我可以成為一個在政策層面的國際決策者,幫助和影響更多的人。

慢慢體會到,在恩貢這個小城,白人就意味著有錢。所以能和我搭上話的婦女開始講述自己悲慘身世崩潰經濟狀況,路上小孩跟我要零錢吃零食,買東西總是被小販索要只超過正常價格的幾倍的Mzungu價格。我作為一個白人竟然每天擠Matatu公共汽車而不打的,是一件非常不可思議的事情,於是每次我一上車立馬一片靜寂,一車人都注視我。我每天吃朱古力也是因為有錢。有偏遠馬賽村莊的年輕男孩問我有幾副太陽鏡不行就給他吧,有恩貢年輕人送我去奈洛比時向我要我的MP3,有司機說如果他送我去機場我嫌我手機過舊扔出窗外他立馬去撿,有辦公室助理讓我留下我的相機(而辦公室裡面已經有了前志願者留下的兩台),有聽說我要去那庫魯湖讓帶上女兒並付車費和門票錢的社工,有動不動讓我捐錢資助(開始要三千先令後來又怕我不給就說其實一千多就夠了)和索要強效中國蟑螂藥(“我們這兒沒有,讓你爸媽給我郵過來!”)的社工,有想要我去買午餐給她們覺得心安理得的社工們,有直截了當讓我資助他們去國家公園玩的貧民窟學校老師,還有不會講英文專門請人寫了潦草的英文信讓我資助她三個孩子上大學的馬賽媽媽。一個公車售票員問我“你結婚了嗎”,然後在我下車的時候想要多要我20先令;而我的一位在奈洛比的美國教會朋友說一個售票員看到她一分鐘就說能不能和她結婚然後一起回美國。他們總是好奇我竟然有自己的手提電腦(“多么小巧好看!”)、相機、手機(“我就是想看看中國產的手機是啥樣的”——其實我發現我家訪的時候那個貧民窟的有一個酒鬼女兒的大媽用的手機和我的一模一樣)和MP3,總是反覆撫摸嘆息然後問我多少錢。結果後來我結識了兩個人特別好的在美國NGO工作的運動員朋友,他們自己有整潔的單間辦公室電腦相機手機,所以對於我的各種電子設備習以為常我還有點不習慣,甚至有輕微“失落感”。我曾經告訴過日托校長,一個和我差不多歲數的女老師我的運動鞋多少錢,結果她有點嚇到了,然後當她告訴我她的皮鞋100先令(合人民幣6元)我也嚇到了,帶著深深的羞恥感和蒙娜麗莎式的微笑對付各種對我電子設備價格的追問。

每每發生這樣的事情,我就會驚訝地下頜下沉一點,後來逐漸發展成下頜無法閉合,形成O型嘴,看上去有點痴呆嫌疑但好處是不再對任何事情感到吃驚。前面提到的伊娃在“行賄”了5000先令之後方才被放出牢房,而她取一個從香港父母那兒郵過來的包裹還被告知需要交6000先令的提取包裹費。一部分人的思維體系中邏輯是這樣的,如果你是白人,你有就有錢,你有錢就應該給我們這些沒錢的。以前我們的Eric在住的地方被偷了電腦和錢,於是我去旅遊的時候把電腦託付給在奈洛比的朋友,把所有的錢都帶在身上——在此提醒各位,一條多兜褲簡直是居家旅行老少鹹宜的必需品。《天真的人類學家》里,有這么一段:“熱心兜售紀念品的小販,…是極富魅力的紳士,知道只要貨品標價超高,白人都會照單全收。他們會向你推銷不錯的木雕以及號稱‘真實古董’的垃圾。買賣過程帶有遊戲氣氛。開價大約是合理價的二十倍。顧客罵他們是土匪,他們咯咯笑著同意,把售價降到正常價的五倍。他們與疲憊的歐洲遊客有著類似顧客/恩人的關係,頗樂在其中,知道自己開價越瘋狂不合理,便越能製造樂趣”。至少在馬賽馬拉,這絕對都是事實。在C3的《那些非洲的男人們》一書中,也反覆提到非洲人的金錢觀。不過還好這只是一部分人,我接觸到的受過教育或者多數有工作的當地人不是如此。

白人也意味著地位。當地人尤其是男的如何“有幸”和我一起散步,總是興致勃勃地與陌生人打招呼,生怕別人看不到他們身邊的這個白人。也有好事者問我身旁一靦腆的非洲小伙,是不是和這個白人結婚了。很不幸的是,我看到後殖民遺留下來的種族主義觀念:在我工作的日托學校,一個叫朱迪的老師說我多么希望能有你這樣的膚色,你這樣的頭髮,朱迪很美但是和你一比還是你美;我想嫁一個中國人,因為他們不會打老婆。我說你也很美啊,非洲姑娘的腿都又長又直。但是她還是覺得白人比較美,而且持這種觀念的人不在少數。可怕的後殖民後遺症。

說到後殖民的審美觀,我一下聯想到頭髮。頭髮是非洲女人永遠的痛。那些女大學生無數次強調能長出我這個白人這樣的又柔軟又長的頭髮是一件多么美好的事情,而他們的頭髮都是細密的羊毛卷,非常堅硬,且一沾水拉直的頭髮就卷回去了,像電話線一樣。說實話我很像親眼目睹一下這一神奇的物理實驗,但是她們從不給我這個機會——她們乾脆就不洗頭髮。甚至去理髮館也不常洗,而只是用刷子和吹風機使勁吹直了,周圍空氣中浮動著大量灰色的粉末——美髮師告訴我這是非洲頭髮纖維,以及,奇怪刺鼻的味道。但是大多數姑娘們的洗頭髮時段是去美髮店做頭髮的時候。中產階級每天都沖澡,但是從來不洗頭。男人的頭髮如果聽任持續長啊長啊長啊,就會長成Afro非洲爆炸頭,不過這個大概是上世紀的流行,所以沒見過任何一個人有這類髮型。我本著一定要努力嘗試並融入當地文化的心態,視死如歸地走入一家周圍總有山羊在吃野草的美髮店,顫顫巍巍地詢問價錢,答曰編辮子,300先令,半小時完成,不用假髮,可以洗。我說你在開玩笑嗎,真的是300先令嗎,真的嗎,不收其他費用嗎(我已經習慣了白人價格)。美髮師吃驚的望著我以為我大概是瘋了。之後我堅毅坐定,把頭獻給美髮師擺弄,被告知由於昨天洗頭髮了所以不必洗不然加收200。我忍受頭上所有的毛髮都被一條一條耐心變成小辮子的痛楚,暗暗呲牙咧嘴還不忘朝鏡子拍照。中途美髮師衝出去半晌,我就半頭辮子半頭散發的等,半小時後她神情自若的回來,繼續工作。終於編成滿頭小辮,一律朝右傾斜,辮子間露出大條頭上的皮膚,纏上不同顏色的皮筋,我完全不認識自己了。結果各種辦公室的社工和愛滋病婦女都不厭其煩誇我美。我得意洋洋地走在路上,感覺頭頂涼——微風拂過我裸露的大塊頭頂皮膚(這個決不能簡稱為“頭皮”),但是無論如何也吹不亂。後來當我的頭髮被馬賽馬拉肆意的風吹得東倒西歪的時候,我開始嚴重懷念這個髮型。不過我發現我必須忍受有些路人對於我更加驚訝的注視和嘲笑——作為這個小城為數不多的幾個白人之一的白人梳著這樣的髮型簡直太好笑了,倒是日托的孩子們對我有了一定的認同感(Mzungu怎么髮型和我一樣?),學校老師說你真偉大其他白人就不屑於梳這個髮型。我當時認識兩個運動員朋友就是在我梳了這個髮型然後吃Matombo(牛雜)的時候,他們十分驚訝我梳了本地人髮型,吃著白人從來不屑於吃的牛雜,他們一直覺得這姑娘太實在了,一點不像他們以前見到的其他白人。結果我堅持了三天不洗頭髮,最後終於崩潰。站在蓮蓬頭下發覺其實被騙了,根本帶著這一頭小辮子沒法洗。於是我開始惡狠狠地拆,太多了拆不完。當我頭髮恢復如常,大家都有點失望。

其實最讓我開眼界的是Matatu,也就是當地公共汽車。一個麵包車,改裝成公車,裡面可以坐14個乘客。但是14個乘客只是都市傳說,沒有人真正相信。我是到了肯亞才知道原來人體的伸縮性可以如此之大,可搭坐在兩座之間的過道上,可掛在車門上,可調整姿勢以適應低矮的車頂,可四人擠進僅供兩人甚至一人的座位。Matatu這個詞源自watatu,三的意思,當年三先令可以坐公車去任何地方。我採訪貧民窟的一個孩子,問他長大想乾什麼。他說Matatu售票員。售票員簡直就是Matatu的靈魂,他們竄上竄下,招徠生意,做各種車上雜技動作,向顧客收錢找錢,還永遠捏著疊成一小條的紙幣還有一大堆硬幣,用硬幣或者手掌拍車身告知司機停下或者繼續開。在車上並沒有一個所謂的售票員座位,於是他們成了身體柔韌度最好的那個人。每個車都因司機和售票員的個人品味不同而裝飾得不同,各種顏色,各種塗鴉,各種貼紙,但萬變不離其宗,一樣大小的麵包車,上面漆著一條黃色,寫有起點和終點。非洲人熱愛音樂,每輛車都放大聲的各種肯亞音樂和美國黑人音樂,呼嘯而過。有的甚至有電視,不斷播放MV。不過在奈洛比有警察,如果你膽敢在公車上站著,你就進監獄吧。

我最喜歡的當地餐館叫‘the Touch of Spice’,特別好的名字,索馬里老太太開的,有可愛的女招待,還有可愛的室外白野餐桌椅。不過總有揮之不去的蒼蠅,有時端上來的玻璃盤子邊緣留有一個可疑的灰色指印,我幾乎都可以辨別出是哪根手指。我一開始還在尋找別的餐館,想要換口味,結果自從吃了Bonabet café的未烤熟的魚和Green pasture油膩膩的薯條之後,我打定主意還是每天都到這兒來吃午飯。只有三種菜:白菜,sukuma wiki,還有managu。Sukuma wiki意為push the week(推後這星期),以前主婦為無米之炊而愁,怕吃了上頓沒下頓,於是就拖到下周才吃,我一直沒搞清楚這個英文或者漢語的對應是什麼。Managu大概是菠菜,很可口,用手抓著玉米面膏吃。還有穆斯林風味的Pilau,是黃棕色米飯加牛肉。一次我要Matombo即牛雜,結果索馬里老太太說你確定嗎,你知道那是什麼嗎。一再確認之下才勉強端來,然後還偷偷好奇注視我這個神奇的白人竟然吃牛內臟。Homestay吃的很好,簡直把吃東西上升為一種儀式,無比重視。每次吃飯前都要禱告,大桌上鋪上桌布,然後每人面前有一塊塑膠墊,每個一個盤子,絕不少於四種菜餚,每盆菜餚都有大勺,飯前飯後都有奶茶伺候。我離家幾千公里作學生獨自生活多年,一人吃飽全家不餓,對此排場十分驚訝。

肯亞每天都給我新鮮的意想不到的體驗,有衣衫襤褸形跡可疑的流浪漢攔住我要給我講故事同時把裝錢的大罐子舉向我,有貧民窟裡面一個用英文向我問好並拚命拉住我胳膊不放的男人,有在政府工作給我午飯買單的陌生人,有講漂亮英文受過良好教育周遊列國的大學生,有成熟友好自尊想要學習音樂的在美國NGO工作的長跑運動員,有太年輕就被迫墜入無愛婚姻接受割禮鬱鬱寡歡的馬賽新娘,有熱愛祖國樂於帶我這個外國人到處轉轉的年輕人,有在韓國念書的在學校裡面是唯一非洲人的大學生。有美麗的托著一湖粉紅火烈鳥的奈瓦莎湖,有各種野生動物聲明貫耳的馬賽馬拉國家公園,有五彩繽紛的馬賽市場,有如噩夢般又讓人難過至極的貧民窟,有低矮陰暗的馬賽泥屋。通過讀第一個獲諾貝爾和平獎的非洲女性Wangari Maathai的傳記和與當地人深度訪談,我了解到很多當地民俗和傳說,以及現在依然存在的社會問題,比如腐敗受賄和部族主義(tribalism)。

肯亞的大學生,熱愛自己國家,講流利英文,有禮貌有教養,對待外國人親近而不狎昵,對於自己國家的缺點好不掩飾而正面對待,不掩耳盜鈴般辯解而是希望日後對此作出改正。因為他們,讓我覺得這個民族非常有希望、國際化和有前途。在馬賽馬拉認識幾個來自世界各國的講英文的年輕人,德國的莉莉說喜歡肯亞是因為人們都很開心,英國的卡米拉說想要在這裡找工作呆上四年,美國的梅格說她工作的教會NGO是少數不腐敗的機構之一,俄羅斯的維多利亞說肯亞景色真美。同車的印度裔肯亞穆斯林夫婦說,你怎么能跟各國的人都交上朋友呢,我們也喜歡和你聊天。我笑,對我來說哪有什麼國別區別,我走過五大洲去過十大國,常常思考人性和文化,有多少是我們共享的,有多少是讓我們離間的。我甚至相信,如果語言不是障礙,人性是相通的,那些美好的和醜惡的。

回國途中披著馬賽人的Kanga披肩,帶著非洲大耳環,甚至驕傲的覺得自己其實是白皮膚的非洲人。被各種親朋好友鄰居拉著講當地趣事,還問說在黑人堆裡面怕不怕。這一問一下激起我各種對於肯亞人的熱愛和人類學文化相對論的觀點,我說,大多數人都很好,熱情善良快樂,身材很美,是天生的藝術家,能唱能跳會做美麗的工藝品,我愛他們我愛那個地方。“結束旅行總會帶來哀傷與時光飛逝感”,而種種異文化經歷都讓我以全新眼光審視自己,不時蹦出幾句斯瓦西里語,想念肯亞的奶茶還有sukuma wiki和matatu,想念美麗驚人的湖水和草原,想念馬賽市場,想念我貧民窟的孩子們,想念我的朋友們。非洲,我還要再來。