形成簡介

天地君親師

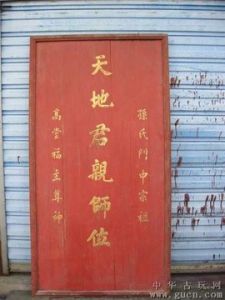

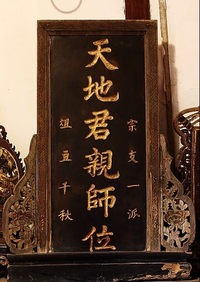

天地君親師天地君親師是中國民間祭祀的對象。舊時民間多設一天地君親師牌位或條幅供奉於中堂。為古代祭天地、祭祖、祭聖賢等民間祭祀的綜合。祭天地源於自然崇拜,中國古代以天為至上神,主宰一切,以地配天,化育萬物,祭天地有順服天意,感謝造化之意。祭祀君王源於君權神授觀念。由於在封建社會君王是國家的象徵,故祭祀君王也有祈求國泰民安之意。祭親也就是祭祖,由原始的祖先崇拜發展而來 。祭師即祭聖人,源於祭聖賢的傳統,具體指作為萬世師表的孔子,也泛指孔子所開創的儒學傳統。天地君親師何時合併在一起祭祀已不可詳考。

在中國封建社會末期,這一祭祀已遍及千家萬戶,具有肯定宗法關係、強化封建意識的作用。

徐梓經過系統的歷史資料梳理,在《北京師範大學學報》2006年第2期發表學術文章《“天地君親師”源流考》。

文章說:“天地君親師”的思想發端於《國語》,形成於《荀子》,在西漢思想界和學術界頗為流行。明朝後期以來,崇奉“天地君親師”在民間廣為流行,把它作為祭祀對象也已經普遍。清雍正初年,第一次以帝王和國家的名義,確定“天地君親師”的次序,並對其意義進行詮釋,特別突出了“師” 的地位和作用。民國時期,“天地君親師”又衍變出“天地國親師” 和“天地聖親師”兩種形式。

“天地君親師”的作為中華民族祭祀對象的歷史悠久。從而鑄成一個民族的“天地君親師”文化體系,其形成的意識形態和思想道德規範,已滲透在中華民族家教家傳的言行舉止中。

介紹

天

在古代人的印象中,天是人間禍福的主宰,也是自然的支配者。天在能給人福澤的同時,也能給人災難,能降雨使得人們豐收,也能不降雨讓人們遭到饑荒。“地者萬物之本源,諸生之根源也”,大地上生長的萬物能夠供應人們的衣食住行,故有“大地母親”之說。人們是天地所生所養,天姓父地姓母,天無日月,就無晝夜、四季的交替,沒有陰陽的交替,大地上的萬物又怎能生長呢?班固在《白虎通義》中記載道:“王者所以有社稷何?為天下求福報功,人非土不立,非谷不食。故封土立社,示有土也,稷,五穀之長,故立稷而祭之也,古有國者必立社稷,社稷代表國家,以社稷的存亡,示國家之存亡”。這足以說明古人概念中的“天”與人們生活息息相關。

地

人類的一切生存所需都取之於地,把大地比作母親,是再恰切不過的了。在易經中,乾主要是說天,有天父的含義;坤則主要說地,有地母的含義。在我們的實際感覺中,天就象一位嚴父,地就象一位慈母。地球這位無比偉大的母親給了我們太多太多的恩澤,卻從未向我們索取過一絲回報。因此,中國民間以祭拜土地神的方式,以表達對大地的敬仰。土地神也是中國民間信仰普遍的神之一,主要流行於漢族地區,部分受漢文化影響的民族也有信仰。土地神還屬於民間信仰中的地方保護神,是具有福德的善鬼神;在中國大陸,中華民國時期及之前,凡有漢人群居住的地方就有供奉土地神的情景。而現代祭祀土地神,多屬於祈福、求財、保平安、保農業收成之意。

君

從傳說中的伏羲女媧開始,炎帝、黃帝、堯、舜、禹、湯、到文、武、周公,這些人都是歷史的有道明君,把人們從茹毛飲血的蠻荒時代引導至人類文明時代,發明了各種生活工具,提高了生活質量,奠定了人倫大綱,為人類社會文明的發展,做了巨大的貢獻。據說伏羲女媧制定人倫夫妻大綱,成為人倫之祖;炎帝嘗百草,一天能遇上五十種毒,神而化之,從而發明了中草藥,直到今天人們都在使用;黃帝所著的真宗修身養性之道,發明的醫理和針灸流傳世界使用到今;大禹治水三過家門而不入,這種大公無私的精神,正是人們學習的榜樣;周文王發明的農曆,二十四節氣,一直沿用至今,對中國這樣的農業大國的貢獻是毋庸置疑的;“周公之禮,國與國交,大禮三百,人與人交,威儀三千,成為社會穩步發展的保障”,現代的人與人之間,還是得用禮來維持人際關係,國與國之間,還是得用禮來維持著國家之間的交往。

親

進入人倫者為親,旁系的不說,直系的就有很多。按照儒家的劃分,它屬於孝悌仁義的範疇,也就是說,對長輩要孝順,對同輩要友好,對朋友要寬容,對晚輩要慈愛,夫妻之間要有禮遇。在這裡不說血親,只說朋友。朋友雖不是血親,但勝似血親。俗話說:在家靠父母,出門靠朋友。朋友也是分層次的,有刎頸之交、八拜之交、忘年之交、生死之交、患難之交、神交、至交等等,還有酒肉之交。人以群分,物以類聚。朋友講究的是交心、知心。朋友相親,如同男女相愛,愛和恨的程度是呈正比的,反目成仇的往往是最要好的朋友。因此古人說,對朋友要講仁義,要相互寬容、諒解、忠信、尊重。還有諍友,是說還要相互批評幫助。古人的論友、交友之道,很值得今人學習。

人的至親者即是父母,父母就是子女的天和地,中國二十四孝的故事是家喻戶曉的,這就是教育為人子女應當孝順父母。以至於《孝經》中有言“身體髮膚,受之父母,不敢損傷,孝之始也,立身行道,揚名於後世,以顯父母,孝之終也”,這些正說明中國傳統孝的觀念已深入人心。而孝正是儒家的中心思想之一,他的傳承得益於儒家思想的不斷傳播。

師

如果說父母孕育了人的肉體,那么師就培育了人的心靈。這個師不僅僅是傳授文化知識的教師,而且也指心靈根源的精神導師。然而在古代這個“師”更多的指歷代明君,如伏羲、炎帝、黃帝、堯、舜、禹、湯、周公、孔子。因為他們的德服眾人,功績使得後人受益,比如人們都熟知周文王的故事,“文王身體力行,為人君,止於仁;為人臣,止於敬;為人子,止於孝;為人父,止於慈;與國人交,止於信”。孔子也在《大學》中說:“大學之道,在明明德,在親民,在止於至善”。他給人們立下了格物致知修身齊家治國平天下的人生觀。這些道理都是社會繁榮,國家穩定,民族昌盛的基石。

詳細類別

天

中國人對天有著極大的敬畏,把人力不可主宰、無法改變的一切都歸結於天,創造了天命、天意、天道、天然、蒼天、老天、天神、天子等等辭彙,從骨子裡認為生男生女,富貴貧窮,升遷遭貶,得意落魄,得到失去,意外收穫,在劫難逃……都是上天的意志,上天的安排,天定了的事情。天既是指天空、宇宙,又是指抽象神秘的神靈。天的確是神秘可畏的。且不說是否有神靈存在,僅它的廣大浩淼、遙不可及,就足以令人望天興嘆了。然而,天也有不大的時候。有句話說得好:比地大的是海,比海大的是天,比天大的是人的胸懷。物質的天,是自然形成的;精神的天,卻是人類創造的。人創造了精神的天,又反過來去跪拜精神的天,人卻不知道他是在跪拜自己!

地

人類的一切生存所需都取之於地,把大地比作母親,是再恰切不過的了。在易經中,乾主要是說天,有天父的含義;坤則主要說地,有地母的含義。在我們的實際感覺中,天就象一位嚴父,地就象一位慈母。地球這位無比偉大的母親給了我們太多太多的恩澤,卻從未向我們索取過一絲回報。而我們對天的敬畏,卻遠遠超出了對地的敬畏;豈止有敬畏,還肆無忌憚地去糟踐她,毀壞她的美麗容貌,挖空她的心肝腸肺,污染她的血液脈絡,肢解她的軀體……我們忤逆不孝啊!我們把大地劃分為若干界塊,把她交給廟破位卑的土地神去管理,土地神也在為她而哭泣。倘若不信,你到農村的土地廟裡去看看吧,它的眼淚早已乾涸了,只剩下兩個無珠的空洞。

君

亞聖孟子有著濃厚的民本意識,他說:民為貴,社稷次之,君為輕。一個偉大的理論,一個光輝的思想,一個美好的願望。然而,在數千年的歷史長河中,為人主、為人王的君,何時輕過?他們重得不能再重了,以至於需要普天之下的老百姓去抬他們。一個“群”字,便可說明問題。“群”的異體字,君在羊的上邊,眾多的羊一般的老百姓,是君在牧放他們、驅使他們、宰割他們。為奪得一個君字,子可以弒父,弟可以殺兄,無數次的改朝換代,無數次的暴力革命,用無數的老百姓的人頭去換取,屍骨成山,血流成河,一次次的積累,一次次的破壞,直到天昏地暗還不罷休。這個君輕嗎?它是所有的人頭、所有的鮮血、所有的財富相加的總重量!

親

進入人倫者為親,旁系的不說,直系的就有很多。按照儒家的劃分,它屬於孝悌仁義的範疇,也就是說,對長輩要孝順,對同輩要友好,對朋友要寬容,對晚輩要慈愛,夫妻之間要有禮遇。在這裡不說血親,只說朋友。朋友雖不是血親,但勝似血親。俗話說:在家靠父母,出門靠朋友。朋友也是分層次的,有刎頸之交、八拜之交、忘年之交、生死之交、患難之交、神交、至交等等,還有酒肉之交。人以群分,物以類聚。朋友講究的是交心、知心。朋友相親,如同男女相愛,愛和恨的程度是呈正比的,反目成仇的往往是最要好的朋友。因此古人說,對朋友要講仁義,要相互寬容、諒解、忠信、尊重。還有諍友,是說還要相互批評幫助。古人的論友、交友之道,很值得今人學習。

師

師道尊嚴。天下狀元秀才教;就連皇帝、總統也是老師教育過的。孔子是中國為師者的老祖宗,他的為人施教,堪稱師表。有教無類,是他的偉大教育思想。無論貴族平民,無論聰慧愚鈍,無論老幼病殘,都是受教育的對象。讀書人都是老師教的,但讀書人卻從不把當老師作為自己追求的人生目標。萬般皆下品,惟有讀書高,是說讀書人金榜題名後的感受。只有屢試不第的讀書人,才會極不情願地去當老師,以維持生計。明清時期有了師爺,但師爺連未入流的官品都沒有,不過是官家的附庸而已。文革時期,師的命運就更慘了,師的老祖宗都被批倒了,他的徒子徒孫們日子能好過嗎?

傳說信息

據史料記載:明朝永樂年間(約公元1404年),三朝元老賈宰相七十大壽。曾以“神童”著稱,14歲入朝的翰林學士解縉,對明成祖說:“卑職要送一件寶物給賈宰相,讓他們家世世代代頂禮膜拜”。

明成祖覺得解縉說話太狂妄,便半真半假地說:“那么,我們不妨打個賭。”解縉問:“不知聖上有何賭法”,明成祖說:“我要讓你那件寶物根本擺不上正堂”。解縉也毫不示弱地說:“我不僅要擺在正中間,而且要人人向他打躬作揖!”

光陰似箭,日月如梭,賈宰相的壽誕之日轉眼就到了。明成祖考慮再三,親筆寫了個米筷那么大的“壽”字,令人用金片連夜趕製出來。第二天天剛亮,就派人送到了賈府。 賈宰相見萬歲送來如此貴重的禮物,真是受寵若驚,立即擺香案跪接,並披紅掛彩,將金壽字擺在堂屋中間,還特地在兩旁各點燃一支紅燭以示尊重。明成祖心想:做壽的時候送“金”字,又是朕御筆親書,這是任何禮品也不能替代的,看來這次與解縉打賭是萬無一失了。

解縉姍姍來遲

早飯後,明成祖為了能親眼看看解縉花招,竟不顧“君不拜臣”的禮節,早早便起駕來到賈府。誰知來賀壽的文武官都到了,卻一直不見解縉露面,眼看拜壽儀式即將開始,解縉才姍姍來遲。更奇怪的是他竟什麼禮物也沒有帶,進門之後,首先拜見萬歲說:“不知聖駕來臨,有失君臣之禮,萬望恕叩”。明成祖說:“不知者不為過,只是一年前愛卿與朕打賭之事,……”。萬歲話音剛落,解縉馬上就說:“與聖打賭之事卑職拳拳在心,豈敢有忘”。“既然不敢忘,卻為何孤身獨影而來,兩袖清風而至,莫非愛卿會變戲法不成?”一席話說得文武百官哈哈大笑。賈宰相更是不失時機地戲落道:“解學士不是說要送一件讓老朽全家子孫萬代頂禮膜拜的貴重禮物嗎,想必是怕把萬歲爺的金壽字比下去了,才不敢拿出來吧?”賈宰相的話還沒有說完,就被群臣們的戲笑聲給打斷了。

明成祖見解縉沉默不語,又不無憐惜地說:“解學士既然認輸,眾愛卿就別再難為他了,還是快飲酒賀壽吧。”賈宰相本想趁此機會將解縉戲落一番,見萬歲開了金口,也只得很不情願地坐到那把早已準備好的太師椅上,準備接受兒孫和下屬、家人們的禮拜。

哪料到主持司儀,剛剛說了一句“開始拜壽”,解縉卻一步上前,制止道:“且慢!”說著從袖筒里抽出小半卷紅紙,隨即往堂屋後牆的正中央一貼說:“還是先拜拜祖宗牌位再說吧!” 賈宰相抬頭一看,只見解縉說的所謂“祖宗牌位”不過是在紅紙上寫著三行字。中間寫的是:“天地君親師位”六個大字,左右寫的是:“賈氏堂上宗祖”和“九天東廚司命”兩行小字,便冷笑一聲說:“什麼祖宗牌位?顧名思義,祖宗牌位就應以‘賈氏堂上宗祖’六個字為主”。

解縉不以為然地說:“有道是:天生我,地載我,君管我,親養我,師教我。請問賈大人,難道你‘賈氏堂上宗祖’,能大於天地,高於君主么?更何況賈氏堂上宗祖同樣是父母養的,老師教的,未必他們可以不尊重父母雙親?不敬重教誨自己的師長么?”

不愧為三朝元老

一席話,問得賈宰相瞠目結舌,無言以對。不得不點頭稱是,但他也不愧為三朝元老,話鋒一轉;又問:“這‘天地君親師’的位置擺在正中間就算是理所當然吧!不過,我賈氏堂上宗祖,按照“右為尊上之位的慣例,擺在右邊總該是名正言順的吧!為什麼非要擺在左邊呢? ”

解縉沒有正面回答賈宰相的問話,而是反問道:“請問賈大人,還記不記得臘月二十四送九天東廚司命,也就是送灶王菩薩上天時的那副對聯么?”賈宰相想都沒有想,便回答說:“當然記得,上聯是:上天言好事,下聯是:下界道吉祥。橫批是:一家之主。”解縉緊接著又追問了一句:“請問這一家之主,應不應該享受‘尊上之位’呢?”沒等別人回答,又接著說:“灶神是上自天子,下至庶民,家家戶戶,無不供奉,難道還不如你一姓之宗祖么?!”

磕頭如象雞啄米

那時候,人們都說灶王爺能上通天界,下統五行,主人壽命,賜人福祿,因此,誰也不敢怠慢。賈宰相雖然是身居一人之下,萬人之上,卻也不敢不敬重灶王爺啊! 解縉的這一手絕招,實在使明成祖始料不及。皇帝再大也只能是“天子”而已,而對“天地乾坤”,和“九天東廚司命”,他仍然是小巫見大巫,不得不將那金字壽搬到一邊,帶頭拜起天父、地母和司命爹爹來,賈宰相和文武百官見萬歲都對著解縉送來的“壽禮”打躬作揖,那還敢說半個不字,一個個磕頭如象雞啄米。

將解縉貶至廣西

賈宰相見自己的一場隆重的“古稀”之壽,就這樣被解縉輕而易舉地攪亂了,真是啞巴吃黃蓮,有苦說不出。 解縉雖然取勝了,卻因此得罪了皇帝。永樂五年(1407年),明成祖果然以“泄禁中語”和“廷試讀卷不公”為藉口,將解縉貶至廣西。三年後,又以“無人臣之禮”的罪名將解縉捕入獄中,並派人將其殺害。

祖宗牌位的來歷

解縉雖然被殺,而他所獨自設計的祖宗牌位卻沒有人敢更改,所以,從此以後,祖宗牌位仍然寫著:“天地君親師位”、“九天東廚司命”和“某氏堂上宗祖”三行字,這就是祖宗牌位的來歷。