出台背景

2010年4月14日7時49分,青海省玉樹地區發生7.1級強烈地震,人民民眾生命財產遭受嚴重損失。在黨中央、國務院和中央軍委的堅強領導下,災區廣大幹部民眾奮起自救,社會各界積極支援,全力搶救生命,及時救治傷員,妥善安置民眾,恢復正常秩序,取得了抗震救災重大階段性勝利。

玉樹地震災後恢復重建意義重大,建設新家園、新校園、新玉樹,是災區民眾的熱切期盼,是全國各族人民的共同心愿。災後恢復重建工作要以科學發展觀為指導,堅持以人為本,尊重自然,統籌規劃,合力推進,從玉樹經濟社會、自然地理、生態環境、民族宗教文化等實際情況出發,借鑑汶川地震災後恢復重建的成功經驗,切實把災後恢復重建與加強三江源保護相結合、與促進民族地區經濟社會發展相結合、與扶貧開發和改善民眾生產生活條件相結合、與保持民族特色和地域風貌相結合,建設生態美好、特色鮮明、經濟發展、安全和諧的社會主義新玉樹。

為科學、依法、統籌,有力、有序、有效地推進災後恢復重建工作,依據《中華人民共和國防震減災法》、《國務院關於做好玉樹地震災後恢復重建工作的指導意見》(國發〔2010〕14號)、《國務院關於支持玉樹地震災後恢復重建政策措施的意見》(國發〔2010〕16號),在災害評估、資源環境承載能力綜合評價和房屋及建築物受損程度鑑定的基礎上,經過科學評估、專家論證,制訂本規劃。

方案全文

第一章 災區概況和重建基礎

第一節 災區概況

玉樹地震給災區人民生命財產造成重大損失。截至2010年5月30日18時,遇難2698人,失蹤270人。居民住房大量倒塌,學校、醫院等公共服務設施嚴重損毀,部分公路沉陷、橋涵坍塌,供電、供水、通信設施遭受破壞。農牧業生產設施受損,牲畜大量死亡,商貿、旅遊、金融、加工企業損失嚴重。山體滑坡崩塌,生態環境受到嚴重威脅。

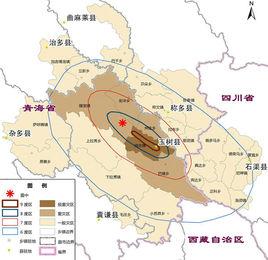

根據青海玉樹地震災害評估報告,玉樹地震波及範圍劃分為極重災區、重災區、一般災區和災害影響區。本規劃範圍包括極重災區、重災區的各項恢復重建內容,以及一般災區中受損居民住房和學校、醫院等公用設施,涉及青海省玉樹藏族自治州玉樹、稱多、治多、雜多、囊謙、曲麻萊縣和四川省甘孜藏族自治州石渠縣等7個縣的27個鄉鎮,受災面積35862平方公里,受災人口246842人。

| 專欄1 規劃範圍 | |||||

| 災損程度 | 省 | 縣 | 鄉 鎮 | 受災面積 (平方公里) | 受災人口 (人) |

| 極重災區 | 青海 | 玉樹縣 | 結古鎮 | 992 | 106642 |

| 重 災 區 | 玉樹縣 | 隆寶鎮、仲達鄉、安沖鄉、巴塘鄉 | 7030 | 46910 | |

| 一般災區 | 玉樹縣 | 上拉秀鄉、下拉秀鎮、小蘇莽鄉 | 22423 | 69624 | |

| 稱多縣 | 稱文鎮、拉布鄉、歇武鎮、尕朵鄉、珍秦鎮 | ||||

| 治多縣 | 加吉博洛鎮、立新鄉 | ||||

| 雜多縣 | 薩呼騰鎮、昂賽鄉 | ||||

| 囊謙縣 | 毛莊鄉 | ||||

| 曲麻萊縣 | 巴乾鄉 | ||||

| 四川 | 石渠縣 | 奔達鄉、德榮馬鄉、俄多馬鄉、洛須鎮、蒙宜鄉、尼呷鎮、真達鄉、正科鄉 | 5417 | 23666 | |

| 合 計 | 7個縣 | 27個鄉鎮 | 35862 | 246842 | |

第二節 災區特點

自然條件嚴酷。災區位於青藏高原北端三江源地區,平均海拔4000米以上,高寒缺氧,晝夜溫差大,無霜期短,每年有效施工時間只有5個月,給施工帶來極大困難。

生態環境脆弱。大多數區域屬於極為脆弱的高寒草甸生態系統,植被生長期短,水土易流失,對外部影響的抗逆性弱,受到破壞極難恢復。

交通設施落後。災區地域廣闊,公路路網密度低、路況差、保通難度大,主要運輸通道僅有國道214線和省道308線,運距長、成本高。

施工條件較差。城鎮地形狹窄,施工作業面小,大規模施工組織協調難度大,後勤保障能力弱。

建築資源缺乏。當地主要建築材料基本依靠外部輸入,設計、施工、管理等專業人才嚴重匱乏,適應高原作業的專業建設隊伍短缺。

經濟基礎薄弱。災區以草地畜牧業為主,產業結構單一,地方政府財力十分有限,農牧民收入水平低、貧困面廣、自我恢復能力差。

少數民族聚居。災區人口中少數民族比重達到97%以上,其中藏族比重達到93%,玉樹藏族自治州區域擁有豐富的民族文化遺存,地域特色鮮明。

宗教影響深厚。災區是藏傳佛教眾多教派的聚集地,寺院多、僧侶多、信教民眾多,宗教影響大。

第三節 重建意義

青海玉樹地震災區地處長江、黃河、瀾滄江三大江河發源地,是全國重要的生態安全螢幕障;位於青、川、藏三省區交界處,是區域交通要道和商貿集散地;民族文化底蘊深厚、宗教影響廣泛,是民族宗教工作的重點地區;貧困面廣、貧困程度深,是扶貧開發攻堅的重點和難點地區。

做好玉樹地震災後恢復重建工作,關係解決當前緊迫的民生問題和長遠發展,關係生態環境保護和構築三江源生態安全螢幕障,關係民族團結和社會和諧穩定,對確保國家生態安全,實現青海等省藏區經濟社會跨越式發展和長治久安,促進災區各族人民生活水平不斷提高和區域協調發展,具有重大戰略意義。

第四節 重建條件

黨中央、國務院對玉樹地震災後恢復重建工作的高度重視,社會主義制度集中力量辦大事的政治優勢,支持青海等省藏區經濟社會跨越式發展的一系列政策措施,為恢復重建提供了根本保證。

災區各級黨委、政府有效組織領導,廣大幹部民眾自力更生、奮發圖強,社會各界大力支持,將形成推進恢復重建的強大合力。汶川地震災後恢復重建的成功經驗,將為玉樹地震災後恢復重建提供有益借鑑。

第二章 總體要求和重建目標

第一節 指導思想

充分認識玉樹地震災後恢復重建的重要意義和特殊性,以科學發展觀為指導,發揮社會主義制度的優越性;切實從玉樹實際出發,借鑑汶川地震災後恢復重建的成功經驗,堅持以人為本,把保障民生放在優先位置,尊重民族文化習俗和宗教信仰,注重生態環境保護;以災區各級政府為主導、廣大幹部民眾為主體,中央大力支持,各方積極援助;精心規劃、精心組織、精心實施,又好又快地完成災後恢復重建任務。

第二節 基本原則

以人為本,民生優先。把保障和改善民生作為恢復重建的基本出發點,優先恢復重建受災民眾住房和學校、醫院等公共服務設施,抓緊恢復基礎設施功能,改善城鄉居民的基本生產生活條件。

保護生態,體現特色。充分考慮災區生態環境的脆弱性和生態系統的重要性,按照構築青藏高原生態安全螢幕障的要求,與三江源自然保護區生態保護建設統籌推進。要特別注重保護民族宗教文化遺產,充分體現當地民族特色和地域風貌。

統籌兼顧,協調發展。災後恢復重建工作要與促進民族地區經濟社會發展相結合,與扶貧開發和改善生產生活條件相結合,與加強民族團結和社會和諧穩定相結合,並為長遠發展打下良好基礎。

保證質量,厲行節約。城鄉居民點和重建項目選址要避開重大災害隱患點。嚴格執行抗震設防要求和建設規範,確保重建工程質量和安全。積極推廣利用新技術、新能源、新材料。合理確定建設規模和標準,堅持安全、適用、省地、節儉,嚴格保護耕地和草地。

自力更生,多方支持。災區各級政府要加強組織領導,動員廣大幹部民眾自力更生、艱苦奮鬥,努力建設美好家園。國務院有關部門大力支持,同時發揮社會各界援助的積極性,多方形成合力,共同推進災後恢復重建。

第三節 重建目標

力爭用三年時間基本完成恢復重建主要任務,使災區基本生產生活條件和經濟社會發展全面恢復並超過災前水平,生態環境切實得到保護和改善,又好又快地重建新校園、新家園,為建設生態美好、特色鮮明、經濟發展、安全和諧的社會主義新玉樹奠定堅實基礎。

居民擁有新家園。全面完成城鄉居民住房恢復重建,使災區民眾早日住上安全、實用、省地、節儉的放心房。災區教育、衛生等基本公共服務水平明顯提高。

生態邁上新台階。林草植被覆蓋度和環境質量得到有效保護,防災減災能力明顯增強,三江源地區生態建設和環境保護邁上一個大台階。

設施得到新改善。交通、水利、能源、通信等基礎設施及市場服務體系功能全面恢復,服務和保障能力顯著提高。

城鄉呈現新面貌。重點城鎮市政功能完備,公用設施配套,農牧區水電路等設施得到恢復提高,城鄉風貌特色鮮明,民眾生產生活條件明顯改善。

社會和諧新局面。弘揚各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展的主旋律,弘揚偉大的抗震救災精神,在各民族團結協作、共建美好新家園中,進一步鞏固和發展平等、團結、互助、和諧的社會主義新型民族關係。

第三章 重建分區和城鄉布局

根據資源環境承載能力綜合評價,城鎮及農村居民點的重建選址原則為就地重建、局部避讓、積極設防、科學規劃。加強基礎設施和公共服務能力建設,適當吸納三江源自然保護區核心區、緩衝區生態移民以及分散居住的人口向生態環境容量和就業容量相對較大的城鎮集中。

第一節 重建分區

災後恢復重建要與三江源、隆寶自然保護區規劃相銜接,根據資源環境承載能力綜合評價,將規劃區國土空間劃分為生態保護區、適度重建區和綜合發展區。

生態保護區。主要指三江源、隆寶自然保護區的核心區、緩衝區和實驗區,以及畜牧業適宜發展區。加強對生態功能退化的草地、林地和濕地的保護,控制人為因素對自然生態的干擾破壞,增強水源涵養、水土保持、生物多樣性維護等生態系統功能。

適度重建區。主要指集中分布在玉樹西北部和東部的農牧業適度發展區和人口相對集中區。對該區域內的鄉鎮實行就地重建,穩定人口規模,控制農牧業開發和鄉鎮建設強度。逐步恢復生態系統功能,重點實施退牧還草、退化草地治理、濕地與野生動物保護等工程,適度發展生態旅遊等特色產業。

綜合發展區。主要指27個鄉鎮駐地。以鄉鎮政府所在地為重點,適當集聚人口。在保護生態環境的同時,適度擴大用地規模,完善鄉鎮公共服務功能,拓寬就業渠道,發展農畜產品加工、生態旅遊和特色產業,吸納生態保護區人口轉移。

| 專欄2 重建分區 | ||||

| 類 型 | 面積 (平方公里) | 占規劃區比重 (%) | 人口 (人) | 占規劃區比重 (%) |

| 生態保護區 | 18519 | 51.6 | 76274 | 30.9 |

| 適度重建區 | 16769 | 46.8 | 48875 | 19.8 |

| 綜合發展區 | 574 | 1.6 | 121693 | 49.3 |

| 總 計 | 35862 | 100 | 246842 | 100 |

第二節 城鄉布局

按照全區總體保護、建設重點鄉鎮、兩線適度發展、多點特色分工、大均衡小集中的布局原則,實行就地重建,提升城鎮功能,適度集聚人口,實現人口、生態、經濟、社會協調發展。

突出一鎮。“一鎮”指以極重災區結古鎮為恢復重建重點,按照區域性中心城鎮進行規劃建設,統籌城鄉發展,改善基礎設施條件,增強支撐能力,發揮輻射和帶動作用,實現跨越式發展。

帶動兩線。“兩線”指沿國道214線和省道308線分布的重災區鄉鎮、一般災區的重點鎮及縣城所在地,主要包括沿國道214線的珍秦、歇武、巴塘、下拉秀、稱文等鄉鎮,以及臨近省道308線的隆寶、加吉博洛、薩呼騰等鎮,可適當擴大用地規模,集聚周邊人口。

兼顧多點。其他鄉鎮和農牧區居民點適宜就地重建,在尊重當地民眾意願的基礎上,有條件的可適度集中。在重建過程中,要加強對自然植被保護和恢復,禁止藉機占用草地、開墾草原等行為。

第三節 結古鎮規劃

結古鎮是玉樹藏族自治州、玉樹縣兩級政府駐地,曾是唐蕃古道上的歷史重鎮。結古鎮是本次地震的極重災區,幾乎夷為平地,受災人口占全部受災人口的40%。建設好結古鎮是災後恢復重建的重要任務。

功能定位。結古鎮是玉樹藏族自治州行政、經濟和文化中心,要在恢復重建的基礎上發展成為高原生態型商貿旅遊城市、三江源地區的中心城市、青海藏區城鄉一體發展的先行地區。

人口規模。根據資源環境承載能力綜合評價,結古鎮建設應避開地震斷裂帶、山體滑坡等地質災害隱患點,適宜建設區域有限。城鎮建設的有效用地面積為12平方公里,重建人口發展規模控制在10萬人以內。

總體布局。優先恢復重建居民住房,配套建設學校、醫院等公共服務設施和市政配套設施。依託民主路、紅衛路和勝利路等交通軸帶,完善商貿和旅遊文化服務功能。依託扎曲河、巴曲河、扎西河和濕地等自然資源,建設生態涵養區和自然生態景觀區。

第四節 重建方式

災後恢復重建必須依法在統一的城鄉規劃、土地利用規劃和重建規劃指導下進行,按照規劃確定的目標、原則、空間布局和控制要求進行項目建設,因地制宜,創新機制,統建與分建相結合,統籌兼顧,突出重點,分步實施。

整體設計城鎮風貌。依照城鎮總體規劃,對城鎮公共建築、居民住房、市政設施等各類建構築物的功能分布,以及風格、尺度、色彩等景觀要素進行整體設計,力求安全適用,節儉美觀,特色鮮明。

統規統建公共設施。對於公共服務設施、市政工程、社會管理用房以及各項基礎設施,採取統規統建,由政府統一組織實施。

分類建設居民住房。針對城鄉居民住房建設的不同特點,在統一規劃的指導下,採取統建、分建相結合的方式,充分尊重民眾意願,加強技術指導和服務,選擇適宜的重建形式和模式。對於缺乏建房能力的居民,政府要組織力量幫助建設。

第五節 土地利用

統籌恢復重建城鎮、農村、交通、能源、水利等各類用地需求,科學核算、合理安排各項用地的規模,最佳化用地結構與布局。

新增用地。保障恢復重建新增建設用地。恢復重建期間,安排臨時用地572公頃,恢復重建新增建設用地1675公頃,其中城鎮用地530公頃、農村居民點用地80公頃、基礎設施和其他用地1065公頃,確保受災民眾臨時過渡性安置和重建住房用地。

節約用地。嚴格保護草地、林地和耕地,各類重建項目應充分利用原有建設用地和廢棄地,儘量不占用草地、林地和耕地等農業用地,合理控制建設規模,最佳化用地結構與布局,節約集約利用土地。

第四章 城鄉居民住房

把恢復重建城鄉居民住房擺在突出和優先的位置,先行開展農牧民住房恢復重建,抓緊開展城鎮居民住房恢復重建。要科學選址,集約節約用地,嚴格執行抗震設防標準和建設規範,建築風格要突出地域和民族特色。

第一節 農牧民住房

農牧區居民住房的恢復重建,要與新農村新牧區建設、生態移民、農村危房改造、遊牧民定居等工作相結合,統籌使用資金,突出重點,分步實施。

按照保基本住房需求的原則,先滿足農牧民基本生活需要的住房面積,並為今後農牧民自我改善住房條件留有餘地。按照當地的抗震設防要求,科學確定建築結構形式,推廣使用節能環保材料,加強施工技術指導,確保建設質量,滿足安全適用的要求。

建設部門要根據不同的經濟條件和生活習俗,為農牧民提供多樣化、有特色、不同規格的住房設計式樣,供農牧民選擇。

| 專欄3 農牧民住房 | |||||

| 省 | 縣 | 新 建 | 加 固 | ||

| 戶數 | 面積(平方米) | 戶數 | 間數 | ||

| 青海 | 玉樹縣 | 16138 | 1291040 | 125 | 625 |

| 稱多縣 | 7796 | 623680 | 240 | 1200 | |

| 治多縣 | 1237 | 98960 | 360 | 1800 | |

| 雜多縣 | 1646 | 131680 | 80 | 400 | |

| 囊謙縣 | 2074 | 165920 | 120 | 600 | |

| 曲麻萊縣 | 524 | 41920 | 64 | 320 | |

| 合計 | 29415 | 2353200 | 989 | 4945 | |

| 四川 | 石渠縣 | 1593 | 127440 | 2681 | 9785 |

| 總 計 | 31008 | 2480640 | 3670 | 14730 | |

第二節 城鎮居民住房

城鎮居民住房的恢復重建,要按照城鎮總體規劃的要求,最佳化空間布局,完善配套設施,推動適用新型建築材料和建造技術的套用。

按照房屋受損程度鑑定結果,凡是能夠維修加固、符合安全條件的住房,不推倒重建,要抓緊開展維修加固工作。對倒塌和嚴重損壞的住房進行重建。採取自建方式重建的,按統一標準給予補助。地方政府要建設經濟適用房,以適當價格出售給符合條件的家庭,同時要加大廉租住房的保障力度。居民小區和居住組團要相應配套建設服務設施。

| 專欄4 城鎮居民住房 | ||||

| 省 | 縣 | 新建 | 加固面積 (平方米) | |

| 套數 | 面積(平方米) | |||

| 青海 | 玉樹縣 | 26199 | 2095920 | 8000 |

| 稱多縣 | 1698 | 135840 | 54000 | |

| 治多縣 | 476 | 38080 | 2000 | |

| 雜多縣 | 845 | 67600 | 2000 | |

| 囊謙縣 | 0 | 0 | 0 | |

| 曲麻萊縣 | 0 | 0 | 0 | |

| 合 計 | 29218 | 2337440 | 66000 | |

| 四川 | 石渠縣 | 0 | 0 | 52000 |

| 總 計 | 29218 | 2337440 | 118000 | |

第五章 公共服務設施

公共服務設施的恢復重建,要根據地域特點和人口分布,整合資源,調整布局,統籌安排,推進標準化建設,建立覆蓋城鄉居民的公共服務體系,促進基本公共服務均等化。優先安排學校、醫院等公共服務設施的恢復重建,嚴格執行依法確定的抗震設防要求和強制性建設標準規範,把學校、醫院建成最安全、最牢固、民眾最放心的建築。

第一節 教 育

學前教育和義務教育。以義務教育為重點,高質量地恢復重建中國小校,促進義務教育均衡發展。合理調整學校布局,原則上國中建在縣城,完全國小建在鄉鎮。加強中國小寄宿制學校和幼稚園建設。提高農牧區中國小現代遠程教育能力。加快發展農牧區學前雙語教育。辦好特殊教育。

高中階段教育。恢復重建普通高中學校和中等職業學校。按照基本普及高中階段教育的需要,大力發展中等職業教育,加強職業教育基礎能力建設。調整學校布局結構,州舉辦高中階段教育。統籌民辦教育機構恢復重建。

雙語教育。加強雙語教學,建立健全適合藏區的教材、師資和教學模式相結合的雙語教學體系,依託省內高校實施雙語教師培訓。

師資隊伍建設。根據國家教師編制規定,配置合格教師和職工,採取多種舉措補充合格的雙語教師。按照教師編制的合理比例,建設教師周轉住房。

| 專欄5 教 育 |

| 義務教育 國小41所,國中8所。其中,石渠縣國小8所,國中1所。 |

| 高中階段教育 高中3所,中等職業學校2所,教師培訓中心1個。 |

| 特殊教育 特殊教育學校1所。 |

| 學前教育 幼稚園27所。其中,石渠縣幼稚園1所。 |

第二節 醫療衛生

公共醫療衛生。全面恢復州、縣、鄉、村四級基本醫療、公共衛生服務體系,恢復重建州縣兩級醫療和疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督、食品藥品檢驗機構,以及鄉鎮衛生院、村衛生室。加強鼠疫、碘缺乏病、包蟲病、大骨節病、高原心肺病等傳染病和地方病防治能力建設,提高醫療衛生應急處置能力。統籌民營醫療機構恢復重建。加強中醫和藏醫醫療服務體系建設,積極扶持藏醫藥發展。

計畫生育。恢復重建計畫生育服務機構。加強基層計畫生育、婦幼保健與其他醫療衛生服務資源的有效整合。鄉鎮計畫生育服務用房與鄉鎮衛生院統一建設,健全功能、最佳化管理。村計生室和衛生室在村級公共服務設施中統籌考慮建設。適當配置計畫生育流動服務車,增強服務能力。

重建期醫療衛生服務。建設臨時醫療衛生服務設施,配置高壓氧艙、制氧站、急救設備和移動實驗室等必要設備。合理安排醫療救治、衛生防疫和衛生監督人員。做好鼠疫、高原病的防治,抓好重點地區、重要環節的防疫工作,保障恢復重建階段醫療衛生服務需求。

醫療衛生隊伍建設。與相關政策相銜接,加強專業技術人員、藏醫藥人才和鄉村醫生培養培訓。合理補充衛生專業技術人員,充實醫療衛生機構專業人才隊伍。按照醫護人員編制的合理比例,建設周轉住房。

| 專欄6 醫療衛生和計畫生育 |

| 醫療衛生 恢復重建綜合醫院6個,民族醫院5個,鄉鎮衛生院26個(含鄉鎮計生站),婦幼保健機構6個,疾病預防控制機構6個,衛生監督機構6個,藥品檢驗機構5個,其他醫療衛生機構10個,社區醫療衛生服務機構11個。其中,維修加固和重建石渠縣縣級醫療機構5個,鄉鎮衛生院7個。 |

| 重建期醫療衛生保障 配備高壓氧艙、急救車等設備。 |

| 計畫生育州級計畫生育服務機構1個,縣級計畫生育服務機構4個。維修加固石渠縣計畫生育服務機構1個。 |

第三節 文化體育

文化場館。恢復重建州、縣、鄉、村四級公共文化服務設施,重點恢復重建文化館、圖書館、影劇院及鄉鎮綜合文化站、村文化室、社區文化中心。恢復重建文化信息資源共享工程。統籌建設州縣同城文化設施。

廣播影視。恢復重建廣播電視功能,重點恢復重建廣播電台、電視台和無線廣播電視發射台站、有線電視網路、監測台站,以及廣播電視村村通和農村電影放映設施。提高藏語廣播影視節目譯製製作能力。

新聞出版。恢復重建新華書店、公共閱報欄、農家書屋,支持藏文圖書出版印刷等文字工程建設。

體育設施。恢復重建民族傳統體育場、高原訓練和民眾健身設施等。

| 專欄7 文化體育 |

| 文化 州級文化館、圖書館各1個,縣文化圖書館3個,恢復重建鄉鎮綜合文化站27個,社區文化活動室5個,影劇場(團)和文化信息資源共享工程服務點。其中,石渠縣鄉鎮綜合文化站8個。 |

| 廣播影視州縣廣播電視台站,中短波發射台1座,無線廣播電視發射台1座,監測系統1個,應急廣播系統1個,有線電視前端1個,流動電影放映車4輛,以及廣播電視村村通設施。 |

| 新聞出版 州縣新華書店5處。 |

| 體育 體育場1個,賽馬場1處,以及社區民眾健身設施。 |

第四節 就業和社會保障

服務平台。恢復重建州、縣、鄉鎮、社區(行政村)勞動就業和社會保障服務設施,包括州、縣級勞動就業和社會保障綜合服務中心及鄉鎮、社區(行政村)勞動就業和社會保障工作平台,提供涵蓋就業、技能培訓、人才、社會保障、爭議調解仲裁服務等功能的“一站式”服務。

信息系統。恢復重建人力資源和社會保障管理信息系統,建設州、縣、鄉鎮、社區(行政村)廣覆蓋、全暢通、高效率的城鄉一體的信息服務網路。

就業援助。實施就業援助工程,加強對災區青壯年的職業技能培訓,通過對口支援、定向招生、定向培養、勞務輸出等方式,解決災區勞動人口的就業問題。

| 專欄8 就業和社會保障 |

| 服務機構州級勞動就業和社會保障綜合服務中心1個,縣級勞動就業和社會保障綜合服務中心4個。 |

| 基層工作平台鄉鎮、社區(行政村)勞動就業和社會保障工作平台30個。 |

| 信息系統人力資源和社會保障管理信息系統1個。 |

第五節 社會管理

黨政機關用房。在做好民生工程恢復重建的前提下,恢復重建各級黨政機關、政法機構、監督監管機構的辦公業務用房,以及黨校教學、幹部周轉用房。恢復重建公檢法司、消防、人防設施。黨政機關用房的恢復重建,要嚴格按照國家相關建設標準和人員編制實施,整合資源,集中建設,共建共享,厲行節約。

基層組織用房。統籌村級公共服務,建設綜合辦公服務設施,為村級組織辦公、黨員教育、社會事業、警務等提供統一共用場所。恢復重建城鎮社區辦公場所及綜合服務業務用房。

第六章 基礎設施

基礎設施的恢復重建,既要加快災區受損設施的功能恢復,又要充分考慮恢復重建的能力保障需求,根據災區地質地理條件和城鄉建設規劃,調整布局,最佳化結構,合理確定建設標準,統籌各類設施建設,推進共建共享,充分發揮基礎設施對經濟社會發展的支撐作用和安全保障能力。

第一節 交 通

公路。加快幹線公路恢復重建,提高國省幹線公路技術等級和抗災能力,構建“一縱一橫兩聯”生命線公路通道,建設通縣二級公路,提高西寧至玉樹公路建設等級和保通能力。全面修復農村公路災損路段,恢復建設便民橋樑,努力提高通達、通暢水平。修復重建客貨運站場等設施。

民航。儘快修復玉樹巴塘機場受損設施設備,建設目視助航燈光系統及市內保障基地等工程,建設航線通信工程等,提高機場吞吐能力和航空應急救援保障能力。

鐵路。為加強恢復重建物資運輸保障,實施青藏鐵路相關站場貨運設施配套完善工程。

郵政。恢復重建郵政業務用房及相關設施,完善郵政網點,配置相關設備,保障和提高郵政服務能力。

| 專欄9 交 通 |

| 幹線公路構建“一縱一橫兩聯”生命線公路通道:“一縱”為國道214線共和至多普瑪(青藏界)段、“一橫”為省道308線玉樹至不凍泉段、“聯一”為省道312線珍秦至稱多段、“聯二”為省道309線多拉麻科至雜多段。整治改造1717公里,其中一級公路10公里,二級公路1277公里,三級公路430公里。 |

| 農村公路 建設農村公路343公里;修復便民橋樑65座,總長1822米。 |

| 客運站場等設施 建設玉樹州客運站及9個縣鄉客運站;恢復重建公路道段設施。 |

| 鐵路建設西寧北站鐵路貨運中心應急工程,配套完善平安驛、湟源、海晏、格爾木等站貨運設施。 |

| 民航 修復玉樹巴塘機場建築、道路、供電、供油、通信、導航等設施,新建目視助航燈光系統、站坪、聯絡道、通信導航、應急救援等工程。建設玉樹至西寧航線通信工程、西寧二次雷達工程。 |

| 郵政重建及改造郵政業務用房10處,配置網路交換機等設施設備。新建郵政網點30處。 |

第二節 能 源

電網。恢復完善災區供電網路,加快重建城鎮電網,擴大農村電網覆蓋範圍。建設玉樹地區六縣電網互聯工程,提高供電保障能力。儘快開展與電網主網互聯工程的前期工作。

水電。修復重建受損小水電站及農牧區小水電設施,新建查隆通、查日扣水電站,增加有效電力供給。

新能源。推動太陽能等可再生能源利用,修復受損光伏電站設施設備,新建併網光伏電站,推廣戶用光伏電源,提高新能源供應水平。

應急能源。抓緊建設過渡期應急燃油機組。組織做好災區煤炭、天然氣、成品油等能源調配及相關設施配套工作,及時保障災區恢復重建階段生產生活用能需求。

| 專欄10 能 源 |

| 配電網修復和加固受損35千伏線路159公里,10千伏線路145公里。全面恢復重建城鄉中低壓配電網路1100公里和進戶設施。 |

| 六縣聯網工程新建110千伏線路589公里,變電站(開關站)7座,新增變電容量約22萬千伏安,新建玉樹地區電力調度中心。 |

| 水電修復拉貢、禪古等11座受損水電站,重建西杭、當代2座水電站,新建查隆通、查日扣2座水電站。 |

| 光伏發電 修復光伏電站機房面積579平方米、設備(逆變器)6台、線路80公里,更換蓄電池。新建1萬千瓦光伏電站1座。採用戶用光伏電源解決無電戶用電問題。推廣戶用光伏電源4萬戶,共7200千瓦。 |

| 應急電源 新建3萬千瓦應急燃油機組。 |

| 油氣 建設成品油庫1座,液化石油氣灌裝站1座。 |

| 供煤設施 新建結古鎮封閉儲煤場,占地6000平方米,儲煤規模3萬-5萬噸。 |

第三節 通 信

公眾通信網。加快公眾通信網的恢復重建,修復受損的傳輸網、移動通信網、固定電話網和寬頻網際網路,提高城鄉通信覆蓋率、服務水平和安全可靠性,推進通信基礎設施的共建共享和三網融合。

應急通信。加強應急通信建設,建立健全應急通信保障體系,提高應急通信、運輸通信保障能力。

| 專欄11 通 信 |

| 公眾通信網 恢復重建固定電話網3.34萬線,寬頻網4.23萬線,移動通信核心網設備7套、基站587個,通信光纜1.57萬皮長公里、傳輸設備418套,通信局房、通信管道、桿路、鐵塔、電源等配套基礎設施。 |

| 應急通信建設衛星應急通信設備72套、短波電台10套和其他配套設施。 |

第四節 水 利

農田水利。恢復重建玉樹、稱多、囊謙三縣農牧區水利灌溉設施,改造灌區配套設施,提高農牧業綜合生產能力。

防洪設施。建設結古鎮防洪工程,加強河道綜合治理,建設巴塘河和扎西科河堤防、北山排洪渠及溝道防洪工程。加強其他縣鎮防洪工程建設和重點河流河道整治。

水土保持。加強三江源自然保護區水土保持綜合治理,以溝道攔蓄、溝岸防護、林草恢復為重點,加大水源地保護力度,提高水源涵養能力。

水文及水資源監測。恢復重建水文、水保設施,提高水文、水保監測能力。

| 專欄12 水 利 |

| 農田水利恢復重建5項農田灌溉工程,新建33公里輸水渠道;改造9項農田灌溉工程,襯砌輸水渠道28公里;恢復重建7項草場灌溉工程,新建引水口13座、輸水管道53公里、閥門井30座、分水閘20座;恢復重建設施農業水利配套工程5項,引水堰(閘、壩)20座、溫棚97座、輸水管道20公里、輸水渠道0.2公里、水源13處、各類渠系建築物343座、蓄水池29座。 |

| 防洪設施 除險加固水庫1個;恢復重建堤防7.6公里、排洪渠15.8公里;新建堤防48.7公里、排洪渠30.5公里。 |

| 水土保持重建谷坊40座、攔砂壩33座、溝岸防護21公里;新建谷坊64座、攔砂壩8座、溝岸防護28公里。 |

| 水文及水資源監測 恢復重建新寨水文站、直門達水文站、下拉秀水文巡測站、隆寶灘水文巡測站,配置相應的監測設備。 |

第五節 市政設施

結古鎮。按照結古鎮總體規劃,建設道路及公共運輸系統。加強供水、排水等設施建設,提高建築節能標準,因地制宜地選擇供熱和採暖方式,推廣利用可再生能源和清潔能源供熱。配套建設污水、垃圾處理設施,建設必要的民用液化石油氣儲配設施,實現市政公用設施全面覆蓋。按照標準設定緊急避災場所和避災通道。

其他城鎮。加強城鎮道路改造,加大水源設施及供排水系統建設力度,配套建設污水、垃圾處理及儲配氣站等設施。支持村鎮垃圾處理和環衛設施建設。

| 專欄13 市政基礎設施 |

| 城鎮道路、橋樑和公共運輸系統修復、新建城鎮道路238公里,建設市政橋樑26座,新建公交場、站12處。 |

| 城鎮供排水系統 改擴建自來水廠4座及配套附屬設施,輸配水管網450公里。建設排水管網。 |

| 城鎮污水處理設施新建城鎮污水處理廠4座,配套中水回用及污水管道。 |

| 城鎮燃氣建設液化天然氣供氣站1座及配套管道,建設液化石油氣供應設施9處,貯存能力1500立方米。 |

| 城鎮供熱恢復重建城鎮供熱設施,因地制宜建設太陽能等可再生能源與清潔能源供熱系統。 |

| 生活垃圾處理 新建垃圾處理場1座,修復縣城生活垃圾處理場3座以及相應配套環衛設施。 |

第六節 農牧區基礎設施

飲水安全。恢復重建農牧區飲水安全工程,基本解決玉樹災區農牧區飲水安全問題。

配套設施。加強恢復重建村莊及居民點通水、通電、通路及必要的防護等配套設施。實施鄉村清潔工程,有條件的村莊推行垃圾收集、填埋處理。

| 專欄14 農牧區基礎設施 |

| 飲水安全 恢復重建飲水工程1463處,受益人口12.96萬人;新建飲水工程786處(含寺院飲水),受益人口4.66萬人。 |

| 農村能源恢復重建太陽灶19886台、生物質爐64115台,修復農牧區小水電設施。 |

| 鄉村道路 油路1374公里,砂石路206公里。 |

| 清潔工程建設鄉村清潔工程258處。 |

第七章 生態環境

加強生態環境保護是恢復重建的重要內容。堅持尊重自然、尊重科學,加強三江源、隆寶自然保護區等建設,加大環境整治和土地整理力度,提高防災減災能力,努力實現高原生態系統良性循環。

第一節 生態修復

自然保護區。加強三江源、隆寶自然保護區建設,堅持自然恢復與人工治理相結合,加大天然林保護、封山育林和小流域綜合治理等工程建設投入力度,加快開展水源涵養區、自然保護區管護設施恢復重建,逐步修復生態系統功能。

草原恢復。繼續推進退牧還草工程,加大以草定畜、畜草平衡實施力度,加強草原封育,實行劃區輪牧、休牧和禁牧,有條件的地方建設人工草場。積極開展鼠害防治和黑土灘治理,逐步恢復林草植被。

| 專欄15 生態修復 |

| 自然保護區修復三江源和隆寶2個國家級自然保護區管護設施等。 |

| 森林和草原防火 修復防火設施,維修防火道路等。 |

| 森林保護和城鎮綠化修復森林病蟲害防治和森林保護設施,城鎮及周邊綠化造林、苗圃建設。 |

| 草地恢復修復人工草地0.4萬公頃和受損草地圍欄。 |

第二節 環境整治

水源地保護。加強水源地保護,防止有害物質排入水源保護區,消除地震產生的病原微生物、消毒劑等多種次生災害對集中式飲用水水源地環境影響。開展城鄉飲用水水源地保護區環境整治和生態恢復,保障飲用水安全。

廢棄物處置。加大固體廢棄物安全處置力度,加強資源回收利用,完善再生資源分類、回收、加工、利用。鼓勵對建築廢墟中的有用物質進行回收利用。加快玉樹醫療廢棄物處置中心建設,加強醫療廢物產生、收集、運輸、處置全過程監管,消除環境安全隱患。

環境監測。加強環境監測監管,恢復重建環境監測設施,建立完善的環境監管體系,增強生態環境與生態破壞的環境監察執法和突發事件應急能力。

| 專欄16 環境整治 |

| 環境監測修復環境保護機構的監測、監察、信息及實驗室等業務用房。 |

| 應急監測配備環境監測與環境監察的必要設備,實現環境監測、監察標準化建設。 |

| 專項監測 建設結古鎮環境自動監測站、長江直門達和巴塘河興寨斷面水質自動監測站,修復珍秦、隆寶生態定位站。 |

第三節 土地整治

災毀土地整理。加強對因災受損土地的整治,確保受損耕地、搶險救災和過渡性安置等臨時用地恢復畜牧業和種植業綜合生產能力。重點做好對災毀耕地、牧草地、村鎮建設用地的整理復墾,土地整治總面積2139公頃,其中復墾耕地1160公頃。

臨時用地整理。對抗震救災和恢復重建過程中的救災搶險用地、過渡性安置用地、施工臨時用地等,能夠恢復的儘可能整理復墾。

第四節 災害防治

次生災害防治。加強地質災害隱患排查及地質災害調查,按照預防為主、治理與避讓相結合的原則,採取切實可行的地質災害防治措施。及時開展城鎮及重要公路沿線土石流、山體崩塌、滑坡治理。

防災減災能力建設。加強防災減災體系和綜合減災能力建設,提高災害預防和緊急救援能力。加強地震、地質、氣象、洪澇災害等的專業監測系統建設,提高監測預測預警能力。加強雷電災害防禦工作,恢復雷電防禦設施。加強基礎測繪工作,恢復建設測繪基準基礎設施,開展基礎地理數據生產,建設地理信息公共服務平台。

| 專欄17 防災減災 |

| 監測預警 地質災害隱患點監測302處,地震監測點48個,地震活動構造探察和地震小區劃6處,氣象綜合觀測系統、預報預測系統和公共服務系統及其配套設施14處,恢復州氣象台雷電防禦中心、人工影響天氣作業基地。 |

| 救援救助州縣鄉三級救災物資儲備設施共9處,建設防汛倉庫5處,防洪減災信息化系統5處。 |

| 地質災害治理崩塌應急治理138處,綜合治理211處。 |

| 測繪設施連續運行參考站7個,遙感影像獲取與地理信息數據生產;公共服務平台建設。 |

第八章 特色產業和服務業

以生態環境保護為前提,依託資源優勢,適應市場需求,促進特色產業、服務業恢復和發展,夯實產業發展基礎,擴大就業,提高民眾收入水平,促進經濟、社會、生態環境的持續協調發展。

第一節 農 牧 業

生態畜牧業。轉變畜牧業發展方式,大力發展農牧民專業合作社,加大氂牛提純復壯、藏羊品種選育和犏牛推廣力度,推進良種繁育體系、養殖基地和養殖小區建設,恢復重建畜用暖棚、貯草棚。

種植業。推廣優良新品種和新技術,加強青稞生產基地建設。建立青稞、馬鈴薯良種繁育基地,大力發展特色農業,發展馬鈴薯、高原蔬菜、中藏藥材生產,在適宜地區建設高標準日光節能溫室,逐步提高蔬菜自給水平。

生產設施。修復農牧業生產設施,因地制宜發展高原優勢特色農畜產品,積極發展生態農牧業,穩步提高農牧業綜合生產能力。

技術服務設施。按照整合資源、共建共享的原則,統籌安排農技、畜牧獸醫、動物疾病預防控制、動物衛生監督和草原、農經、農機、農產品質檢、農業有害生物預警等農牧業服務設施,以及農牧業信息網路平台建設。

| 專欄18 農牧業生產設施 |

| 生態畜牧業建設牛養殖場2個、藏羊養殖場2個、生豬養殖場1個。重建養殖牲畜暖棚及畜圈3630處,貯草棚1515處。建設動物防疫注射欄760個。 |

| 畜禽良種繁育重建玉樹州、縣種畜場棚圈,配套飼養、繁殖、育種等設施設備。恢復重建玉樹州種畜場(原良種場)1個。 |

| 農作物良種繁育基地建設青稞生產基地2000公頃,青稞良種繁育基地866公頃;建設白菜型油菜良種繁育基地33公頃;建設脫毒馬鈴薯種薯繁殖基地66公頃,馬鈴薯生產基地400公頃;建設芫根良種生產基地33公頃;建設中藏藥材生產基地660公頃。 |

| 日光節能溫室建設 恢復重建溫室1923個,其中重建1325個、修復598個。 |

| 農牧場恢復重建農牧場生產設施2個。 |

| 綜合服務設施建立州農牧業綜合服務中心1個,縣、鄉農業綜合服務中心6個。 |

第二節 旅 游 業

旅遊設施。圍繞“一區四帶”旅遊布局,恢復重建重點旅遊景區景點。結合災後交通基礎設施建設,改善重要旅遊通道交通條件。建設旅遊安全應急救援系統,修復旅遊服務設施,提高旅遊服務水平。

旅遊產品。加強旅遊市場培育和宣傳,建立和完善旅遊市場行銷體系,開發歷史文化、民俗風情、高原自然風光等特色旅遊產品,發展藏家樂旅遊。

| 專欄19 旅遊業 |

| 一區四帶“一區”:打造結古鎮旅遊區,建設旅遊信息、諮詢、服務中心;“四帶”:唐蕃古道旅遊帶、高原濕地草原旅遊帶、康巴民俗風情旅遊帶、宗教文化旅遊帶等四帶。 |

| 重點景區景點勒巴溝-文成公主廟景區、結古鎮景區、巴塘溫泉景區、尕爾寺峽谷景區、拉司通藏村景區、隆寶灘生態旅遊區、賽巴寺宗教景區、尕朵覺悟景區、桑周寺景區、貢薩寺景區、蘇莽景區、嘉塘草原景區等景區景點。 |

| 旅遊設施 恢復重建旅遊景區道路19條,旅行社4家,餐飲設施5項,購物設施4項,娛樂設施3項,遊客服務中心5個,遊客接待點14個,自駕車營地2座,景區環境整治工程7項,藏族文化觀光休閒區1個,民俗旅遊特色村落3個,停車場11個,旅遊廁所46處,旅遊標識等。 |

| 旅遊安全應急救援系統建設旅遊安全預警系統1個,旅遊應急救援中心1個。 |

第三節 市場服務體系

商貿流通設施。發揮結古鎮的區位優勢,繼承歷史商貿傳統,建設區域商貿流通中心。優先恢復重建保障災區民眾基本生活的商貿流通服務網點,建設農畜產品、消費品批發市場、農貿市場及生產、生活資料配送中心等流通基礎設施。

服務網點。最佳化城鄉服務設施網點布局,根據城鄉建設規劃,適度增加服務網點數量,支持民族貿易網點建設。恢復重建加油站。加強現代物流配送設施和信息網路建設,提高商貿、物流服務水平。

儲備設施。恢復重建糧食儲備庫和糧食加工廠,適當增加糧油供應網點(含軍糧)、糧食批發市場。建設肉類、蔬菜等生活必需品儲備倉庫。

金融服務。恢復重建農業銀行、農業發展銀行、郵政儲蓄銀行分支機構及保險業分支機構,支持農村信用合作社恢復重建,建設營業用房、金庫和金融網路信息系統等設施。合理布局基層金融服務網點,鼓勵商業銀行和保險公司設立分支機構,方便民眾生產生活,為災區經濟發展提供支持。

| 專欄20 市場服務體系 |

| 零售業 恢復重建百貨商場4個,綜合超市及便利店38個,農貿市場6個,農牧區商貿綜合服務中心5個,其他商業零售網點205個。 |

| 批發市場恢復重建農畜產品批發市場2個,消費品批發市場3個。 |

| 物流配送中心恢復重建萬村千鄉配送中心1個,建設生產資料配送中心1個、建材物流集散中心1個。 |

| 糧食流通設施 恢復重建糧食流通設施4個,其中:省級糧食儲備庫1個(4座倉庫),州級糧食物流中心1個及配套設施,縣級糧食流通設施2個。 |

| 生活必需品儲備設施恢復重建肉類儲備庫1個,生活必需品儲備庫1個。建設蔬菜等生活必需品儲備庫2個。 |

| 牲畜屠宰場恢復重建屠宰企業4個,其中牛羊屠宰場3個,生豬屠宰場1個。 |

| 餐飲住宿服務恢復重建賓館10個,維修加固餐飲設施10個,恢復重建餐飲設施78個。 |

| 加油站恢復重建加油站26個(含加氣站2個)。 |

| 金融機構恢復重建農業銀行分支機構5個,農業發展銀行分支機構1個,郵政儲蓄銀行1個,農信社4個。恢復重建保險機構1個。 |

第四節 特色加工業

農牧產品加工。以滿足本地和周邊市場需求為重點,促進公司、基地、農牧戶相結合,積極發展肉、乳、青稞等產品加工,提高精深加工水平。在保護生態和資源的前提下,發展冬蟲夏草等藥用生物資源加工生產,提高產品附加值。

民族手工業。加快民族佩飾、服裝、特色家具、家飾等民族特需品生產恢復,滿足民眾的生活需要。做好唐卡、佛像等宗教用品的生產恢復。以旅遊業發展為契機,積極發展石刻、剪紙、羊皮畫、編織、藏繡、藏毯等特色旅遊紀念品的生產加工。支持中小企業和民族特色手工業發展,繁榮民族工業,帶動民眾增收致富。

建築材料。根據當地災後恢復重建和經濟發展,優先恢復建材生產企業,建設水泥粉磨站、混凝土攪拌站以及商品混凝土預製、新型牆體材料、節能門窗等建材企業。加強廢舊建築材料、建築垃圾的綜合利用,生產新型節能環保建築材料。結合地質災害整治,規範砂石料生產,避免破壞生態。

綠色產業聚集區。結合結古鎮的恢復重建,按照合理布局、集聚發展、節約用地的原則,規劃建設綠色產業聚集區,合理確定聚集區規模。加工類企業的恢復重建、新建原則上應入區建設。嚴格準入條件和環保要求,合理確定產業發展規模,高起點、高標準建設,發展循環經濟和綠色經濟。

| 專欄21 特色加工業 |

| 農畜產品 恢復重建農畜產品加工項目8項,特色生物資源生產加工項目2項,建設農畜產品加工項目5項,特色生物資源生產加工項目1項。 |

| 民族特需商品民族服飾服裝、民族家具家飾、民族宗教用品生產項目7項。 |

| 旅遊紀念品 恢復重建旅遊紀念品、民族手工藝品項目4項。 |

| 建材生產恢復重建建材項目6項,建設建材項目9項。 |

| 綠色產業聚集區規劃建設綠色產業聚集區及配套基礎設施項目1項。 |

第九章 和諧家園

災後恢復重建要體現人文關懷,加大扶貧開發力度,注重保護和傳承民族優秀文化,落實民族宗教政策,構築各民族和諧相處、和衷共濟、和諧發展的美好家園。

第一節 人文關懷

心理康復。實施心理康復工程,組織漢、藏雙語專業心理諮詢人員,採取積極心理干預措施,醫治災區民眾心理創傷,促進身心康復。

社會福利。實施弱勢人群特殊關懷工程,增強社會福利、社會救助和優撫安置服務能力。恢復重建社會福利院、敬老院、兒童福利院、流浪未成年人救助保護設施。關愛殘疾人,優先恢復重建殘疾人康復設施,在城鄉居民住房重建中優先安排殘疾人家庭住房。恢復重建青少年活動中心。發揮社區(村委會)自治組織和社會組織作用,營造關心幫助孤兒、孤老、孤殘的社會氛圍。

| 專欄22 人文關懷 |

| 福利設施社會福利院(含兒童福利院、精神病院)10個,敬老院26所。 |

| 服務設施 社區服務中心9個(含社區老年活動中心4個)、服務站20個,青少年活動中心1個。 |

| 救助設施救助管理站2個(含流浪未成年人救助保護中心1個),社會救助和社會事務服務中心5個,殯儀館4個,烈士紀念設施4個。 |

| 康復設施殘疾人康復中心5個。 |

第二節 扶貧開發

貧困村產業扶持。依託當地資源優勢,建設高標準日光節能溫室,發展蔬菜等經濟作物種植、馬鈴薯種植、畜牧業養殖。發展民族家庭手工業和小型農產品加工業,扶持貧困村、貧困戶建立綜合性農貿市場和專業市場,多渠道增加受災農牧民收入。開展貧困村互助資金試點。

易地扶貧搬遷。對居住在生態環境惡劣、存在地質災害隱患等地區的貧困人口,有計畫地實施易地搬遷,集中安置,配套基礎設施建設,扶持產業發展。

勞動力轉移培訓。對青壯年勞動力進行“雨露計畫”和實用技術培訓,開展以中長期培訓為主的民族服裝加工、民族用品加工、機械修理、藏繡等各種專業的技能培訓,提高貧困民眾自我發展能力。

| 專欄23 扶貧開發工程 |

| 貧困村扶持產業發展 建設各類市場、生產基地80個,興辦村級實體經濟8個,修建商業鋪面700間。 |

| 貧困勞動力轉移培訓 培訓勞動力3萬人,其中轉移培訓1萬人,實用技術培訓2萬人。 |

| 整村推進 126個貧困村實施整村推進產業項目,開展產業化扶貧。 |

| 貧困村互助資金試點 建立村級互助組織,增強貧困村發展後勁,在126個貧困村開展互助資金試點。 |

第三節 文化遺產保護

文物保護。對國家級、省級、縣級文物保護單位和重要文物點實施保護性清理、維修加固和修復重建。對館藏文物、寺內文物進行認定和修復。維修加固和重建受損的博物館、文物庫房、文管所。注重文物保護與當地居民生活特別是宗教生活的和諧共存,做好文物保護修復與開展傳統宗教文化活動的協調工作。

非物質文化遺產保護。重點恢復重建受損國家級、省級非物質文化遺產和博物館。培養民族民間文化傳人,加強卓舞、依舞、民歌、安沖藏刀鍛制技藝等的傳承。

地震紀念設施。保留必要的玉樹地震遺址,建設紀念設施。

| 專欄24 文化遺產 |

| 文物保護 國家級文物保護單位3處,省級文物保護單位17處,縣級文物保護單位3處,一般文物保護點21個,文物中心庫房1個。 |

| 文化遺產 少數民族物質文化遺產保護2項,重建東倉大藏經珍藏館。 |

| 非物質文化遺產 恢復重建非物質文化遺產博物館(傳習所)6個。 |

| 遺址紀念設施 建設地震遺址紀念設施1處。 |

第四節 宗教設施

宗教活動場所。對損毀宗教活動場所及宗教教職人員生活用房的恢復重建,要一視同仁,同等對待,合理安排,給予支持。寺院等宗教活動場所的恢復重建,由相關部門進行評估並與寺院管委會協商,合理制定恢復重建方案。其中涉及文物保護單位宗教活動場所的原址恢復重建方案,要按規定報文物主管部門批准。

宗教教職人員生活用房。宗教教職人員生活用房的恢復重建,要合理確定建設規模和標準,與寺院管委會協商,統籌考慮施工組織方式。

| 專欄25 宗教設施 |

| 宗教活動場所 玉樹宗教活動場所(含清真寺1座)87座,以及石渠縣宗教活動場所維修加固。 |

| 教職人員生活用房 宗教教職人員生活用房87358平方米。 |

| 寺院配套設施 建設飲水、通電、通信、廣播影視、道路等。 |

| 佛教學校 玉樹藏傳佛教學校1所。 |

第十章 支持政策和保障措施

鑒於玉樹地區的特殊困難,採取特殊的支持政策和保障措施,恢復重建所需資金以中央財政安排為主,同時採取更加優惠的稅收、金融、土地、援助、援建等政策措施。建立健全規劃實施機制,明確目標任務,科學安排時序,加強各項保障,落實工作責任,堅持質量第一,強化監督檢查,有力有序有效推進規劃實施。

第一節 支持政策

財政政策。根據本規劃確定的目標和恢復重建任務,玉樹地震災後恢復重建資金總需求約為320億元。災後恢復重建所需資金以中央財政資金為主,同時包括省級財政資金、社會捐贈資金以及居民和企業少量自籌資金。中央財政災後恢復重建資金實行“總量包乾,分類控制”的管理辦法,由地方政府根據規劃項目和輕重緩急統籌做好中央財政資金、省級財政資金、捐贈資金和其他自籌資金的安排使用。

稅收政策。減輕受災地區企業和金融機構的稅收負擔。對受災地區個人和參與抗震救災的一線人員取得的與抗震救災有關的收入,免徵個人所得稅。採取稅收優惠政策,支持受災地區基礎設施、房屋建築物等的恢復重建。鼓勵社會各界支持抗震救災和災後恢復重建,對捐贈受災地區的企業、單位和個人免徵相關稅費。減免相關稅收,支持受災地區擴大就業。

金融政策。鼓勵銀行業金融機構加大對受災地區信貸投放。增加對受災地區再貸款(再貼現)額度,對支農再貸款執行優惠利率,對受災地區地方法人金融機構執行傾斜的準備金政策。對災前已經發放、災後不能按期償還的各項貸款適當延長還款期限。加大對受災地區基礎設施、居民住房、農牧業、中小企業和因災失業人員的信貸支持力度。

土地政策。對災後恢復重建需要的新增建設用地計畫指標,在國家下達的土地利用年度計畫指標中優先安排,指標不足的,可預先安排使用。為受災居民新建安置住房,以及行政機關、學校、團體和企事業單位重建,免收新增建設用地土地有償使用費和土地出讓收入。為受災民眾重建住房、基礎設施、公益設施等,可採用劃撥方式供應土地。對新建工業或大型商業設施等項目用地,可根據實際情況降低地價標準。

援助政策。開展教育援助,對生源地為極重災區、重災區的高等教育階段和高中階段學生,以及在恢復重建期內遷出省外和玉樹州外就讀的國中和高中階段的極重災區、重災區學生,在一定期限內提供學習和生活補助。開展就業援助,對因災就業困難人員,納入就業援助對象範圍,優先保證受災地區零就業家庭至少有一人就業。

援建政策。在中央加大政策支持力度的基礎上,採取對口援建方式,組織東部省市、中央有關企業承擔施工建設任務,軍隊和武警部隊參加部分項目援建和承擔部分運輸任務。統籌組織東西扶貧協作、支援藏區的對口省市做好支持災後恢復重建工作。青海省、四川省要在災區開展以工代賑,並組織省內力量,大力支持災區建設。鼓勵相鄰地區的設計、施工力量參與恢復重建。

第二節 保障措施

建材保障。災區省級人民政府要做好重建主要建材需求量測算,制定建材保障工作方案。根據恢復重建任務合理確定建材需求,統籌組織省內及周邊地區建材生產供應,採取集中採購與自主採購相結合的方式,確保建材供應。國務院有關部門對恢復重建所需建材供應給予必要的指導和支持。要切實加強對恢復重建建材質量的監督檢查,確保各類重建建材安全、合格。要加強對建材市場價格的監督檢查,防止哄抬物價,必要時對重建所需主要建築材料啟動價格干預機制。

運輸保障。災區省級人民政府要會同國務院交通運輸部門制定運輸保障方案,科學統籌組織物資運輸。採取有效的工程措施,確保重要運輸通道通行能力。加強道路管理,維護交通秩序和安全,實行物資運輸全程監控,開闢綠色運輸通道。統籌組織調度各方面運輸力量支援災後恢復重建物資運輸。在重點交通運輸通道沿線設立必要的交通服務站點,提供休息、維修、補給等服務,確保運輸安全有序。

施工保障。災區省級人民政府要制定施工保障方案,加強施工現場指揮調度,統籌安排,分片包乾,協調推進,確保現場施工安全、有序、高效。加強電力保障,加快受損電網設施修復,儘快修復水電站,建設應急電源,保障恢復重建施工用電需要。加強用水用油保障,抓緊飲水工程搶修和應急水源建設,加大對災區油料供應,滿足施工用水用油需要。加強衛生保障,建設臨時醫療衛生設施,做好施工人員健康保障工作。加強生活保障,做好後勤保障物資調控,組織糧油蔬菜等食品、生活用品供應。加強安全質量保障,建立完善安全質量監管體系和施工企業質量安全保證體系,落實安全質量責任制和各項規章制度。

第三節 規劃實施

組織領導。青海省、四川省人民政府對玉樹地震災區的災後恢復重建負總責,要建立強有力的領導機構和現場指揮調度系統,明確任務,落實責任,科學高效地組織實施,確保災區社會和諧穩定。國務院有關部門要按照職能分工,加強指導,做好相關工作。國務院成立玉樹地震災後恢復重建組,協調有關部門大力支持、密切配合,及時幫助解決災後恢復重建工作中的有關問題。

規劃管理。本規劃是統籌和制訂恢復重建各專項規劃的依據,災區各級政府、國務院有關部門、各參建單位在恢復重建實施中都要自覺遵守並執行本規劃,維護規劃的嚴肅性。災區省級人民政府要根據本規劃及各專項規劃制定恢復重建年度實施方案,適時開展規劃實施情況的中期評估。

第四節 監督檢查

強化監督檢查。加強對恢復重建資金和物資使用各環節的監督檢查,確保資金和物資合規使用。及時公布災後恢復重建進展情況,自覺接受社會監督。加強對恢復重建資金、物資使用以及重點項目全過程的跟蹤審計,定期公布審計結果。

建立檔案制度。對各類恢復重建項目及恢復重建資金和物資的籌集、分配、撥付、使用情況要登記造冊,建立健全檔案,在建設工程竣工驗收和恢復重建結束後,及時向建設主管部門或者其他有關部門移交檔案。

嚴格項目管理。災後恢復重建項目必須嚴格履行審核程式,由災區省做好相關審核工作。恢復重建項目實行項目法人責任制,認真執行招投標制、契約管理制、工程監理制和竣工驗收制。加強對建設工程質量和安全監管,組織開展對重大建設項目的監察。嚴格執行工程竣工驗收規定,未經竣工驗收不得投入使用。

結 語

玉樹地震災後恢復重建任務艱巨、時間緊迫、使命光榮。在黨中央、國務院的堅強領導下,在災區各級政府的有效組織下,在全國各族人民的大力支持下,災區各族民眾一定能夠堅定信心,團結奮鬥,同心同德,共克時艱,用勤勞的雙手在雪域高原上建設一個更加美好的社會主義新玉樹!