文物介紹

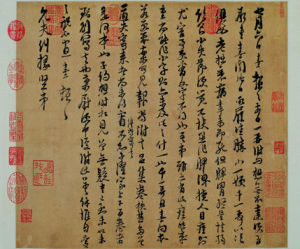

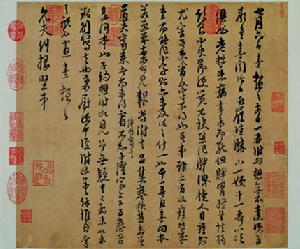

朱熹行草《書翰文稿》卷,紙本,現藏於遼寧省博物館。此卷分為前後兩段,前段縱33.5厘米、橫45.3厘米,後段縱28.2厘米、橫

朱熹行草《書翰文稿》卷局部

朱熹行草《書翰文稿》卷局部該作品後有元、明兩代共有十一位書畫家的題識跋浯,內容包括朱熹畫像。

書法賞析

朱熹書法追慕鍾、王,注重法度。此卷看似信手而出,運筆迅疾,實則不事雕琢,無意求工,深具功力,獨見自然之美。

在筆法上,此《書翰文稿》卷善用中鋒,運轉沉著順暢,入筆藏鋒隱芒,絕無狂躁之跡,行氣連貫,不刻意工整,風格灑脫自然,文與質、文與道互為表里。

作者簡介

朱熹(1130-1200),字符晦,又字仲晦,祖籍江西婺源。朱熹一生中僅為官九年,其餘大部分時間在著書立說、講學論道。他曾創辦書院27所,門生多達數千人。1178年,朱熹在廬山重修“白鹿洞書院”進行講學,並制定了一整套學規,即歷史中極其有名的“父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信”的“五教之目”、“博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之”的“為學之序”和“己所不欲,勿施於人;行有不得,反求諸己”的“接物之要”。作為中國歷史上的著名理學大師,朱熹對中國社會產生了極大影響。

朱熹被辛棄疾譽為“擎天柱”、“帝王師”(《游武夷作棹歌呈晦翁十首》)和“歷數唐堯千載下,如公僅有兩三人”(《酬朱晦翁》)的巨擘,但其一生命運多舛:少年喪父,中年喪妻,老年喪子,人生所有的不幸遭際幾乎都趕上了。朱熹矢志報國,卻屢遭佞臣排擠和誣陷,僅“仕宦九載,立朝四十天”。他一生堅持治學,有多方面的建樹。朱熹探討了文與質、文與道的關係問題,認為文與質、文與道的和諧統一才是完美的,並認為美是外在形式的美與內在道德的善的統一。朱熹主張“字字有法度,方是字”,但又要能“縱容衍裕而氣象超然”。此《書翰文稿》卷善用中鋒,運轉沉著順暢,入筆藏鋒隱芒,絕無狂躁之跡,行氣連貫,不刻意工整,風格灑脫自然,文與質、文與道互為表里。