計時

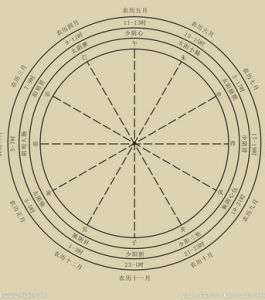

古時候,我國把一日分為“十二時”。這十二時是夜半、雞鳴、平旦、日出、食時、隅(yú)中、日中、日昳(dié)、晡(bū)時、日入、黃昏、人定。這“十二時”,大致上把一晝夜二十四小時進行了等分。每一“時”相當於現代計時的兩個小時。

詞牌名

十二時•憶少年

代表作•宋•和峴

承寶運,馴致隆平。

鴻慶被寰瀛。

時清俗阜,治定功成。

遐邇詠由庚。

嚴郊祀,文物聲明。

會天正、星拱奏嚴更。

布羽儀簪纓。

宸心虔潔,明德播惟馨。

動蒼冥。

神降享精誠。

燔柴半,萬乘移天仗,肅鑾輅鏇衡。

千官雲擁,群後葵傾。

玉帛旅明庭。

韶濩薦,金奏諧聲。

集休亨。

皇澤浹黎庶,普率洽恩榮。

仰欽元後,睿聖貫三靈。

萬邦寧。

景貺福千齡。

【中醫】十二時,代計時單位。即子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二時辰。每一時辰相當於二小時,子時相當於晚上11時至次日1時,丑時相當於1-3時,其餘依次類推。此外,又把子時稱為夜半或午夜、子夜;丑時稱雞鳴;寅時稱平旦;卯時稱日出;辰時稱食時;巳時稱隅中;午時稱日中;未時稱日昳;申時稱晡時或日晡所;酉時稱日入;戌時稱黃昏;亥時稱人定等(《左氏傳》昭公五年注)。這些命名與中國古代人民的生活習慣有關,且較符合黃河流域地區晝夜推移的特點。中醫在觀察證候時,有時與時辰相聯繫。如雞鳴時泄瀉為命火式微,屬腎瀉;日晡所潮熱為陽明腑證等。