概述

北齊造像刊經碑

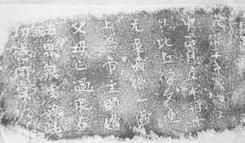

北齊造像刊經碑北齊造像刊經碑大齊河清三年(564年)立。此埤幾經遷徒,多次重立,原位於巨野縣大義鎮小徐營村西石佛寺。解放初期寺廢,大量石刻造像俱殘毀或散佚,唯刊經碑倖存。1989年文物複查時發現,1990年,暴風雨中被倒塌的窯場工房擊倒,碑身斷為兩截,現藏於巨野縣文物管理所。

相關

此碑為高浮雕蟠螭額像碑,素麵方座,座高26厘米,長135厘米、寬90厘米。碑身高290厘米、寬88厘米,側寬17厘米。其中碑首高55厘米,浮雕4龍交纏盤繞於兩面,龍首下垂,舞爪拱珠,設龕造像一鋪三身。主尊為佛,高25厘米,跣足立於圓台上,雙臂被毀,面部亦殘。面相方圓,耳大垂肩,高肉髻,著袒右肩架裟,衣紋呈階梯形,稀疏清晰,排列有序。兩側為菩薩,高23厘米,體態婀那,面佛相向跣足立於圓台上。頭戴寶冠,上著帔帛,腰系帶,腹部飾一圓形物,下著衣裙。左側者右手執蓮蕾,左手撫於胸,頭部殘。右者面相豐滿俊秀,左手執蓮蕾,右臂殘缺,僅存手部,持一物難以辯認。據碑文有“華嚴經”字樣而斷,這組造像當為華嚴三聖,即盧舍那佛與文殊、普賢二菩薩。碑額整體構圖巧妙,布局得當,雕刻精緻,技法嫻熟。從形制的風格來看,顯然與山東其他地區的像碑多圓首、圭首有所不同,而與河南地區的像碑相近似。巨野縣近壤於豫,此碑應是受其像碑藝術影響的產物。

碑陽刊經文8行,總計201行,主要內容為佛說破齋者墮餓鬼地獄。書體為隸書,字徑10—11厘米章法字距小於行距,寬結舒展,典雅端莊。結體嚴謹而不拘泥,個別點劃有意出奇移位,以方整中求變化,以平穩中見靈動。其用筆多為圓筆,筆劃渾厚豐滿,敦樸遒勁,承其隸書法度,又露楷之端倪,橫折筆出現楷化現象,顯現出濃厚的時代藝術風格和特色。此外,此碑較多地使用了別體字和變體字,個別字沿襲了小篆的筆劃結構。同時,還出現了4個簡化字,是迄今已知年代最早的簡化字,從而把我國出現簡化字的歷史上推到南北朝時期。

碑陰亦蟠螭首,二龍拱珠設題額,額刊德主姓名,6行26字,字徑5厘米,正書體。下刊發願文及布施人150餘人,碑左、右兩側均刊有諸題記,字跡多漫漶磨泐。右側面為“大安元年三月十八日再 □立碑人本村徐忠等陳塘閆希記”、“弘治十年十月十七日重立住持道女大都維那賀芒女”“發心季□化主圓學”,“大齊河清三年太歲在甲申七月八日訖功”。碑左側面刊小字一行44字,“時大元至正三年仲夏良日住持大明院沙門德淵同鄉僚閆敦武等同豎石日再移石碑永為後志王世榮移刊”。

石佛寺北齊造像刊經碑氣勢恢宏、造像精美、刊經之輝煌、書法之雄渾為不多見。清代以來,碑學興盛,《山左金石志》、《環宇訪碑錄》、《山左訪碑錄》、《山左漢魏六朝貞石目》等著作以及《巨野縣誌》均進行了著錄和考證。此碑的再發現,豐富了山東地區北朝時期刊經碑的資料,對於研究與其周邊的河南、河北等地造像刻經的相互關係有著重要的意義,同時,為研究我國漢字發展演變和書法藝術提供了珍貴的實物資料。