動物飛行

正文

在動物世界中有許多種類的動物具有飛行能力,其中以鳥類為最。飛機的發明在許多方面受到鳥的啟示。飛行動物類群 在動物進化發展的過程中,昆蟲是最先獲得飛行能力的。在脊椎動物方面,中生代的翼龍是著名的能飛行的爬行動物,但已於6800萬年前絕滅。飛蜥、鼯鼠等都具有不同程度的滑翔能力。鳥類和哺乳動物中的蝙蝠是獲得完善飛行能力的高等脊椎動物類群。

動物軀體的結構在適應飛行的過程中發生過顯著的變化。就飛行動物的主要飛行器官──翼的結構來說,也表現出從簡單到複雜,從低等到高等這一發展歷程。一些作短距離滑翔的動物還沒有形成真正的翼,僅是軀體的某些部分變形成為寬闊的膜狀物,藉以在空氣中支撐體重,進行滑翔。例如:飛魚的“翅膀”實為發達的胸鰭,借尾鰭劇烈擺動擊水而沖入空中,靠胸鰭的快速擺動可在18秒內貼水面滑行100~150米;飛蛙的前後趾間生有寬大的膜蹼,攀爬樹端跳躍時靠腳蹼滑翔數十米;飛蜥的體側皮膚擴張成翼膜並與四肢連線,可滑翔60~70米的距離。昆蟲、鳥類和蝙蝠是具有撲翼飛行能力的動物,在進化過程中以不同的途徑獲得了飛行器官,昆蟲的翅膀生於第2與第3胸節背方,由1或2對有彈性的翼膜構成,鳥與蝙蝠的翼則由前肢演變而來。蝙蝠前肢的指骨特別長,整個指骨、肱骨、後肢和尾骨間均覆有薄而柔韌的皮膚膜,借前肢運動揮動皮膜而實現飛行。

鳥翼的構造和功能 鳥翼 (圖1)是適應飛行的主要器官,鳥翼的骨骼薄而輕,並有充氣現象。很多骨骼為適應飛行生活而併合和消失。這特別表現在前肢變形方面:手骨(腕骨、掌骨和指骨)簡化而併合,前肢僅能在一個平面上做折翅和張翅的關節運動,因而有利於在胸肌支配下形成一個有力的抗擊空氣的整體。翅上著生的毛羽是翼的重要組成部分,其中在手骨上著生的稱為初級飛羽,在前臂上著生的稱為次級飛羽。它們在扇翅時產生不同的力。前者產生推力,後者產生升力。此外,在鳥翼的翼角(腕部)生有一小簇羽毛,也對飛行的控制起重要作用。每一支飛羽都由羽軸和羽片構成。羽軸的基部深入皮膚內,羽片由羽軸兩側平行伸出的很多羽枝構成。每一羽枝兩側密生成排的羽小枝,上有鉤突,彼此鉤連,因而構成堅韌而富有彈性的羽片。飛羽的結構對鳥類飛行的適應還表現在每一羽的外羽片狹窄,內羽片寬闊,各羽從外向內逐次覆蓋。羽軸在氣流作用下還略有鏇轉能力,因而當鳥類撲翼飛行時飛羽之間隨揚翅而出現裂隙,便於空氣通過,而在扇翅時各羽連合成嚴實的翼面以獲得最大的動量。整個鳥翼的背部為弧面,空氣流過時能產生大的升阻比,有利於飛翔。

動物飛行

動物飛行動物飛行的基本類型 飛行動物的結構和功能儘管千差萬別,但飛行的基本類型可分為三類,即滑翔、翱翔和撲翼飛行。

滑翔 從某一高度向下方飄行。滑翔得以持續的條件是:體重/速度=移動距離/失高。升力與阻力的比值越高和滑翔角度越小時,下沉也越慢,因而有較遠的水平滑翔距離。飛魚、飛蛙、飛蜥和鼯鼠等的飛行就屬於這種類型。鳥類的撲翼飛行也常伴以滑翔,特別是在著陸之前。

翱翔 從氣流中獲得能量的一種飛行方式,也是不消耗肌肉收縮能量的一種飛行方式,一般分為靜態翱翔和動態翱翔兩類。前者利用上升的熱氣流或障礙物(例如山、森林)處產生的上升氣流。蝴蝶、蜻蜓和一些鳥類(例如鷹和烏鴉等)能利用這種垂直動量及能量產生的推力和升力。動態翱翔利用隨時間或高度不斷變化的水平風速產生的水平動氣流。許多大型海鳥(例如信天翁和海鷗)普遍採用這種飛行方式。風吹經海面時,越接近海面越因摩擦而受阻,因而在約45米高的氣層中產生許多切層,其風速從最低處的零達到頂層的最高速。海鳥利用這種動量在氣流中盤鏇升降,不需要撲翼即可終日翱翔。

撲翼飛行 借發達的肌群撲動雙翼而產生能量,是飛行動物最基本的飛行方式。昆蟲、蝙蝠和鳥類多作撲翼飛行。它們沿水平路線飛行時,翅膀向前下方揮動產生升力和推力,當推力超過阻力和升力等於體重時就能保持繼續向前的速度。昆蟲在揚翅和扇翅時都能產生升力和推力,這是因為它們在揚翅時翼呈“8”字轉動,借翼上表面轉向後下方擊動空氣獲得推力。鳥類在正常飛行中揚翅時不產生推力,而是靠前一次扇動時產生的水平動量向前沖,內翼(次級飛羽)則產生升力。鳥類翅膀的形狀、翼幅、負載、翼面弧度、後掠角以及飛翔的位置,均隨每一扇翅而發生顯著變化。撲翼頻率和幅度也隨翼的連結角和飛行速度而改變。鳥類撲翼飛行的空氣動力學機理至今尚未得到充分解釋。一般說來,在扇翅時翅尖向前向下產生推力,而內翅(次級飛羽)仍起機翼作用產生升力。翅尖具有大的連結角,不具備韌性就會失速。扇翅時翅尖的力能使每一根初級飛羽轉動,後緣在氣流壓力下向上彎,每一羽毛如同一螺鏇槳那樣產生推力。當產生的推力大於總的阻力時,鳥的飛行就獲得加速(圖2)。

動物飛行

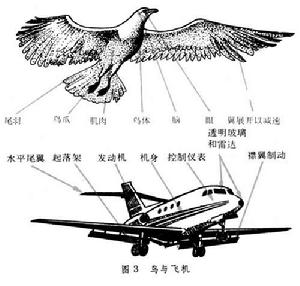

動物飛行經過長期反覆實踐,人類終於摸索出幾條通往天空的道路:①根據熱空氣氣球原理而發明輕於空氣的飛行器;②靠鏇轉面而直升飛行;③靠固定的翼面產生升力。第一種屬於輕於空氣的飛行器(見氣球、飛艇)。第二種來自某些飛行技藝(如竹蜻蜓)和昆蟲飛行的啟示。第三種除受風箏等面狀物的啟示外,主要是向鳥類和其他飛行動物學習。因此,早期的飛行器探索者大多借鑑於會飛的動物。人在空中遇到的問題和鳥在空中遇到的問題相同,解決的辦法也同樣巧妙,飛機的各主要部件都能在鳥身上找到對應的部分。在世界航空史上被公認為最早科學地解釋鳥翼運動的是英國的G.凱利。他不但首先將鳥的上升和推進兩種功能從概念上區分開來,還模仿鳥的軀體勾畫出現代飛機的輪廓。然而,要真正實現動力飛行,遠非單純模仿動物飛行所能完成,必須作到最大動力與最小重量的完滿結合,進而作到合理的外形與良好的穩定操縱相一致(圖3)。

動物飛行

動物飛行鳥與飛機 飛機飛行與鳥類飛行有異曲同工之妙。鳥的飛行技術為飛機所沿襲和發展。把鷹和飛機來比較,兩者都有相似完整的一套改善空氣動力性能的裝置:①小羽翼和前緣縫翼。鷹鼓翼時使翼的連結角增大而增大升力,而翼角的小羽翼與翼體之間構成的縫隙則使氣流緊貼翼的背面流過,防止湍流發生。飛機機翼的前緣縫翼在起落和大迎角飛行時張開,使下翼面的高壓氣流經翼縫流到上翼面,吹除附面層中的紊流,提高臨界迎角並防止失速。②開縫翼尖和翼梢小翼。鷹外翼的開縫翼尖實為一單獨小翼,起降低翼尖尾渦強度的作用;飛機則為減弱翼尖渦流強度和誘導阻力而設定翼梢小翼。③襟翼。鷹的內翼前緣在飛行中下垂,使翼的彎度增加以提高升力,而飛機的前緣襟翼為相同目的而設定。

參考書目

W. N. Mcfaroland et al.,Vertebrate Life,Macmillan Publ.Co.,New York,1979.

J.C.Weltu, The Life of Birds,Saunders College Publ.,Philadelphia,1979.

J.Z.Young, The Life of Vertebrates,Clarendon Press,Oxford,1981.