個人簡介

碩士論文《中皇山北齊佛教刻經書法研究》被評為江蘇省優秀碩士學位

劉元堂藝術生活照

劉元堂藝術生活照論文。博士論文《宋代版刻書法研究》被評為江蘇省研究生創新工程。書法作品曾參加首屆中國書壇蘭亭四十二人展、首屆全國青年書法篆刻展(獲最高獎)及全國第八屆書法篆刻展(獲獎提名)等展覽。

2010年在山東省美術館舉辦“江上清風——劉元堂書法展”,出版《劉元堂書法集》;2013年舉辦“水上行風——劉元堂書畫展”,出版《劉元堂墨跡》;2014年舉辦“海右溯源——劉元堂書畫展”,出版《劉元堂水墨》;2014年10月在江蘇省美術館舉辦“大道之行——劉元堂書畫展” ;2015年12月19日,在山東盛世美術館舉辦“文之餘”——劉元堂書畫小品展;2016年10月22日在山東省乳山市真如畫館舉辦“真如畫館開館暨劉元堂書畫展”。

作品賞析

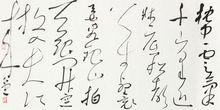

劉元堂書法作品

劉元堂書法作品 劉元堂山水人物作品

劉元堂山水人物作品 劉元堂梅花作品

劉元堂梅花作品書法獲獎

書法作品

2000年入選全國第八屆中青年書展

2003年獲全國第二屆行草書大展二等獎

2003年作品參加第二屆流行書風展

2004年獲首屆全國青年書法篆刻展(最高)獎

2004年作品參加紀念鄧小平誕辰一百周年展並獲二等獎

2004年全國第八屆書法篆刻展獲獎提名

2005年作品參加山東省第六屆青年書法展並獲一等獎

2006年作品獲2006中國書壇青年百強榜書法十佳(並列第一名)

2006年作品參加第二屆中國書法蘭亭獎

2006年作品獲紀念建黨85周年書法展三等獎

2007年作品參加首屆中國書壇蘭亭四十二人展

2007年作品參加全國第九屆書法篆刻展

2011年作品參加第二屆中國書壇蘭亭四十二人展

理論文章

博士論文《宋代版刻書法研究》被評為江蘇省研究生創新工程

碩士論文《中皇山北齊佛教刻經書法研究》被評為江蘇省優秀碩士學位論文

從米憲書法論及南宋版刻行草書,入選全國第十一屆書學討論會(2017上海)

版刻楷書橫畫末端三角形的出現時間——兼論國圖藏《龍龕手鑒》等宋刻本非“南宋早期刻本,南京藝術學院學報·藝術與設計 2017年第6期

《論北宋版刻楷書及其書手、刻工》,《書畫藝術》,2017年第4期

南宋版刻篆隸書簡析,《書法》,2017年第7期

北宋大藏經版刻書法風格論略,《山西檔案》,2017年第2期。

泰山經石峪世字缺筆問題,《國學茶座》,總第14期。

北宋單刻佛經版刻書法風格摘要,《榮寶齋》,2016年第10期

《梅》,《書畫藝術》,2016年第4期

唐代版刻書法概述,《書畫世界》2016年第3期

中皇山北齊佛教刻經現狀考察《中國書畫》2016年第3期

論生理因素對書法創作的影響《書畫藝術》2016第2期

五代版刻書法概述,藝術百家,2015年第8期

論版刻書法的起源《藝術百家》2015年第6期

筆悟篆隸·書入能品——清代於令淓其人其書《中國書畫》2014年第9期

書法排行榜《中華書畫家》2014第10期

中皇山北齊刻經楷書淺析《藝術品》2014年第8期

宋代版刻楷書對中國書法創作風格的影響《藝術百家》2014年第3期

論身體異常狀態下的書法創作——以高鳳翰、黃賓虹為例《書畫藝術》2014第5期

中皇山刻經書手與刻工初探《藝術生活》2013年第6期

中皇山北齊刻經經主與刊刻時間辨析《南京藝術學院學報藝術與設計》2013年第3期

《書法創作姿勢論》《藝術百家》2011年第6期

《方石書話》書學思想抉要《南京藝術學院學報》2010年第1期

《趨古避俗難自立——米芾不勝草書原因試析》《中國書畫》2007年第6期

《在水一方》《書法》2007年第2期

息齋散文

在水一方

文/劉元堂

莫非先祖是依據它的形狀而創造了“泉”字?它,靜靜地鑲嵌在村南山坳的石硼間,清清亮亮的一泓,像荒山野嶺的眼睛。身下時斷時續的溪流,仿佛眼睛淌出的淚水。

村子裡代代相傳著這樣一個故事:很久很久前的一年,天下大旱,江河乾涸,草木枯竭。一群乾渴的人在方圓幾百里的山野間跋涉了好多天,竟沒尋到一滴水。這是一個死寂的黃色世界,黃日頭,黃山崖,黃天黃地間瀰漫著黃沙。年邁的老族長陡覺眼前一暗,一頭栽倒在黃土上……再度醒來時,他的耳邊隱約傳來一串叮叮咚咚的音符,他狂喜地睜開眼,迎接他的卻依然是蒼黃的世界。原來是幻覺!但當他重新闔上眼睛時,那玲瓏清脆的聲音又輕輕傳來了。老族長跌跌撞撞一路尋去,身後緊隨著滿懷希望的襤褸人群。在一聲嘶啞的長叫後,他轟然倒地。這一次他的眼睛再也沒能睜開,枯柴般的手卻指向了這眼靈泉。逃亡的人們知道這裡就是新的安身立命之所了。於是便有了我們那個小小的村莊。

或許基於祖上對泉水的崇拜,我自幼對水便有著一種難以言說的情感。而那眼泉和它身下的小溪,給我兒時帶來無比的快樂。夏天可游泳其中,冬天結冰後則嬉戲其上。即便是溪里的小魚小蝦,自由自在精靈一樣生活著,也讓我羨慕不已。

李白曾有“古來萬事貴天生”的感嘆,我相信任何人生來都帶有異乎尋常的靈性,只是或多或少而已。七歲學識字時我發現另一件令我愉悅的事情:村東頭那幢房子山牆上用毛筆寫著“山東省乳山縣諸往公社掃帚澗大隊”一行大字,筆力遒勁,結體端莊,我隱約能感覺到隱藏其中的美了,禁不住用木棍在地上比划起來。上國小一年級,我的鉛筆字便成了班上同學爭相效仿的範本。三年級學寫大仿,老師以示表揚的幾個紅圈圈,更加深了我對寫字的喜愛。自此,書法與我正如溪水與泉,相依相伴,生生不息。

濟南,“濟水”之南,一個處處與水有關的地方。黃河雄臥其側,七十二名泉錯落其間,趙孟頫那幅《鵲華秋色圖》中的一葉扁舟,承載著我對水鄉般的濟南無盡嚮往。只可惜在我來到濟南時,“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”的景色已不復存在,黃河斷流,泉水停涌。但這並不影響我學習書法的熱情。當我被一位長鬍子老人的楷書筆法折服後,那天夜裡我虔誠地坐在他的面前,聽他訴說昔日濟南泉水之清澈,魚蝦之豐富,以及黃河鯉魚之美味。不知是何話題引起了老人對其書藝高超卻窮困一生的恩師的回憶:“先生八十多歲還靠捉蛐蛐賣錢養活自己。我把他請到家裡來,給他煮兩個雞蛋,他只能吃一個……”淚水模糊了老人的雙眼,語音竟哽噎起來。那夜出奇的靜,風兒,蟬兒,工廠的機器都屏住了呼吸。老人的哽噎聲震耳欲聾。我決意拜老人為師。

那位老人便是張弩先生。張先生用一支長鋒羊毫演繹著從其老師處繼承的碑派筆法,並總結出一套科學的楷書結體方法。他重視法度,主張“法不厭精,法不厭細,法不厭多”。我從先生處受益最深的是“筆筆斷,筆筆連”法,該法要求筆鋒不停地在紙面上跳動的同時講究氣韻的連貫和節奏的起伏,像武林高人手中的梅花槍,神出鬼沒,變化萬千。米海岳一個“刷”字,後人猜測了近千年。我用“筆筆斷,筆筆連”法去臨米書,竟是那樣的得心應手,了無掛礙。

天下之水,莫大于海。我在威海一棟可以看見大海的樓房中安家時,已年近而立。威海是一座新興的海濱小城,有著自己鮮明的特色。它沒有古城的城池樓閣和小橋流水,同時也就沒有了園林般的刻意與小氣,有的是波濤滾滾的大千氣象;它沒有深厚的文化積澱,同時也就沒有了泥沙俱下的文化垃圾,有的是海風般的清新和純潔;它沒有德高望重﹑技壓群芳的書壇老宿,同時也就沒有了籠陰遮陽的大樹,有的是可讓幼苗茁壯成長的陽光和雨露……在威海的日子,我時常一人獨坐海邊,觀雲捲雲舒,聽潮起潮落。我想書法的精神,應該像海浪一樣,自由奔涌在無際的滄海里。

“江南憶,最憶是杭州”。面狀的西湖,線狀的錢塘江,點狀的村舍,杭州一定是上帝最得意的一幅山水畫。二零零四年正月,我同來自天南海北的二十幾位同學相聚杭州,求學於那所著名的美術學院。我們租居在錢塘江畔的一個叫珊瑚沙的村子裡,村頭連片的水塘,村里蜿蜒的小巷,家家院子裡的芭蕉,一切都充滿了詩情畫意。生於北方長於北方的我,仿佛住進余光中的詩里了。每日清晨,我會爬到村子對面的山坡上讀英語。晨霧如帶,似乎伸手就可摘它下來。樹間打鬧的松鼠,時常打斷我的讀書聲。讀累了,采一片嫩綠的龍井茶,未及送進嘴裡,已是滿口清香……往昔懷素“觀夏雲隨風變化,頓有所悟,遂至妙絕”,黃庭堅“坐見江山,每於此中作草,似得江山之助”,杭州的湖光山色同樣激發了我的創作靈感,那年春天我佳作連連,一如江水綿綿。

書法史總是太狹隘。“一筆書”怎能是張芝所創?九州大地為紙,長江便是書於其上的“一筆書”。張芝能有如此大的氣魄嗎?偌大的“一筆書”寫到南京時,作收筆前的輕輕一頓,便自自然然地流入了大海。就是這輕輕的一頓,長江文化所有的積澱,都匯聚於南京城了。無怪南京的書家自古才氣充沛,底氣十足。

我曾在一篇文章中感嘆道:不到南藝,不知什麼是美女如雲!不見徐師作大草,不知什麼是痛快淋漓!的確,我無法拒絕南藝對自己的誘惑。南藝校園蝴蝶般飄舞的美女,大概個個都是金陵十二釵的後人,裊裊婷婷,目光如水。而徐利明先生的大草一定是藉助了長江的氣勢,浩浩蕩蕩,氣貫長虹。

徐先生的“連綿法”迥異於張先生的“筆筆斷,筆筆連”法。前者筆不離紙,連綿不絕。後者筆紙常離,跌宕起伏。如果說徐先生演奏著江南絲竹,弦聲悠悠,那么張先生則是敲打著山東大鼓,鼓聲咚咚。張先生用十年心血把我培養成一名較為優秀的鼓手,而當我向徐先生請教他弦樂般的筆法時,他卻說:“去寫寫篆隸吧,去賦詩作畫治印吧,去聽聽錢塘江潮吧……”。我知道,他要我用一生的時間去成就自己。

兩年後我將完成在南京的學業,或許我會去另一個洋溢著水的美妙傳說的地方……

我的書法,在水一方。

2006年8月於威海

在路上

文/劉元堂

2010年2月21日,農曆正月初八。

上午八點四十五分,我匆匆登上威海發往南京的臥鋪大巴。我的鋪位在最後一排,身下便是轟鳴的發動機。鋪位狹小,床面沾染了多處污穢。窗外,站著我的母親、愛人,還有我八歲的女兒。柔弱的妻子,眼角早已濕潤。我朝她裝裝鬼臉,她也跟著苦笑。我母親,這位給予我莫大支持的偉大女性,眼角剛要流淚,便強忍回去。她把注意力轉移到那輛老舊大巴的行李箱上,她擔心行李箱門會關不嚴實,而使我的幾個旅行包失落在途中。女兒卻一反常態,朝我扭扭屁股,擺擺手,做幾個我倆合編的pose,快快樂樂的樣子。我大聲喊著讓她們回去,讓愛人路上開車多加小心,她們也朝我喊些什麼,而隔著厚厚玻璃,我們彼此聽不見。聽見的,只是將要遠行的大巴發動機轟鳴聲。

九點,大巴準時出發。在拐彎處,我回過頭,看到女兒拖著她奶奶已離開,妻子卻仍舊站在那裡,目送著即要離開視野的大巴。

行至文登,上來一位帶著三歲女孩的夫婦。女孩哭泣著用一口地道的文登話問:“奶奶呢?奶奶為什麼不上來?”。“我要奶奶!我要奶奶!!”她爸爸告訴她:“奶奶在下一班車上!”女孩不信,依然哭泣,且哭聲愈來愈悲切,甚至有些撕心裂肺。男子告訴我,他和妻子在南京工作,女孩一直在老家由奶奶帶著。人生自古傷離別,何況是骨肉分離,又是在這大年期間呢?我心頭一酸,自口袋裡摸出紙巾……

下午兩點,打電話給妻子。妻子告知,母親已回乳山老家。女兒接過我的電話,問我下次何時回家。我說兩個月爸爸就把手頭的論文寫完了,就可以回家了。不料女兒突然哭了起來,喊著要都都(女兒對我的稱呼)。一個多小時後,妻子打過電話來,說女兒躲在書房,一直哭到現在。哭泣的過程中用毛筆畫了一個都都,圓圓的臉帶,方方的眼鏡,十分傳神。並且題款曰“都都早回家!”,字寫的很端正。

在狹小的鋪位上,輾轉反側,看了一會書。眼睛發澀,便移向窗外。這條路線的風景,我並不陌生,來來往往已經走了近五年。但我第一次發現這樣一種景象:路經的每一個村落,其旁總有一個墳地。從山東到江蘇,村落的房舍有些區別,墳墓的修建也不盡相同,但二者之間總近在咫尺。人們在村落里出生、成長,其歸宿無不是墳地。無論如何聲名顯赫,無論如何默默無聞,他們都是行走在村落通往墳地那段短暫的路上。可以說,人生的軌跡便是從村落走向墳地。

從村落到墳地,人生的路,如此短暫。想想自己假期在家,充斥著不快。這又何必呢?

下午三點,車停在贛榆境內吃飯。一位乘客說自己的錢包丟了。後來在衛生間的小便池裡找到。幾百元錢沒了,但身份證等證件還在。小偷也越來越講究職業道德了。

路上不斷上客,車裡人滿為患。一個體重二百多斤的小伙子,看不下過道里側坐的帶著四個月嬰兒的母親,把自己的鋪位讓出來。到前邊和一個中年體胖醫生擠在一起。醫生不滿,說你年紀輕輕就胖成這樣。小伙回答說,我胖是有原因的。我為一個患白血病的小男孩捐獻了骨髓,以後就越來越胖了。醫生說,你老了會更難受。小伙說,我早就知道,我母親就是一位軍醫,她不讓我去捐獻。但我看不下那孩子可憐巴巴的眼神,還有他爺爺徹夜跪在我家門口那種神態……我問了一句,那孩子康復了么?小伙子笑著答到:都七年了,很健康!每年都打電話給我拜年!

晚上九點半,汽車進入南京市區,我在江北站下車。實在不願回學校的宿舍,那間背陽的屋子,幾天不住便會發酵出刺鼻的霉味。在江北,我和同級的國畫博士劉懿合租了一棟百餘平方的工作室。三十樓,面向長江。把酒臨江,總會有無盡的靈感。我們名之曰“攬江樓”。打開攬江樓的門,一股冷氣撲面而來。畢竟一個多月沒人住了。摸摸被子,照樣潮濕。劉懿尚需幾天返回。在這所不屬於自己的城市中,在這冷寂的屋子裡,孤獨感油然而生。想起徐勤海,這位與我一起碩士畢業直到年前才找到工作的好友,租住在離攬江樓不遠處的村落里。發簡訊問他在哪裡,回道在山西運城。該來的人沒來,該走的人走了,該孤寂的人在孤寂。在潮濕的被窩裡,我努力使自己入睡,但路上所見所聞縈繞在腦際間,我陷入不得答案的思考:

我在求學路上。母親及妻女在盼望早日團聚的路上。小女孩在離開奶奶到南京接受教育的路上。小偷在苟且偷生的路上。捐骨髓的小伙子在助人為樂的路上。徐勤海在剛參加工作的路上……

人們都行走在路上,行走在村落通往墳地的路上。這段路很短,人們的行走卻是很匆忙。

2010年2月23日於南藝研究生宿舍11號樓206

![劉元堂[南京藝術學院書法系副教授] 劉元堂[南京藝術學院書法系副教授]](/img/b/6d7/nBnauM3X4UjMxIDO3ITOzYTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLykzL2czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)