作者簡介

八十七神仙圖

八十七神仙圖創作背景

八十七神仙圖

八十七神仙圖歷史評價

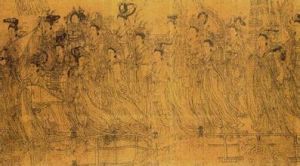

神仙卷歷千年之久而依然光彩照人、價值連城的唐代名畫《八十七神仙卷》,是中國古代著名的白描人物長卷,為一代畫聖吳道子的冠世巨作,也是吳道子現世僅存的一部白描絹本。因場面之宏大,人物比例結構之精確,神情之華妙,構圖之宏偉壯麗,線條之圓潤勁健,而被歷代畫家藝術家奉為圭臬。現保存在徐悲鴻紀念館,並為鎮館之寶。

《八十七神仙卷》是我國美術史上極其罕見的經典傳世之作,代表了中國古代白描繪畫的最高水平,其藝術魅力堪與宋代張擇端的《清明上河圖》比肩,我國著名畫家徐悲鴻認為此卷“足可頡頏歐洲最高貴名作”。它櫛千年之風,沐五朝之雨,送給今人一份厚重的文化遺產,實在是藝術史上的一個偉大奇蹟之一啊!

喜逢國寶

八十七神仙圖

八十七神仙圖珍貴价值

這幅唐畫《八十七神仙卷》是一幅白描人物手卷,佚名,深褐色絹面上用遒勁而富有韻律的,明快又有生命力的線條描繪了八十七位列隊行進的神仙。那優美的造型,生動的體態,將天王、神將那種“虬須雲鬢,數尺飛動,毛根出肉,力健有餘”的氣派表現得淋漓盡致,那冉冉欲動的白雲,飄飄欲飛的仙子、使整幅作故具有“天衣飛楊,滿壁風動”的藝術感染力。--畫面沒有任何款識,但徐悲鴻一眼就看出這是一幅出於唐代名家之手的藝術絕品。它代表了我國唐代人物畫白描技法的傑出成就。無怪乎徐悲鴻的好友--張大千和謝稚柳見之也對其誇讚不已。張大千認為“北宋武宗元之作,實濫觴於此”(指《朝元仙杖圖》--北宋畫家武宗元的惟一傳世作品),而謝也認為是“晚唐之鴻裁,實宋人之宗師”,並喻之為稀世之寶,自己的收藏被同道好友讚賞品評,真乃人生一大快事。徐悲鴻在《八十七神仙卷》跋文中寫道,此卷之藝術價值“足可頡頏歐洲最高貴名作”,可與希臘班爾堆依神廟雕刻,這一世界美術史上第一流作品相提並論。徐悲鴻將其定名為《八十七神仙卷》,並親手將一方刻有“悲鴻生命”四字的印章,小心地列印在畫面上。從此,這被徐悲鴻視為生命的《八十七神仙卷》就日夜不離地跟隨著他。而徐悲鴻也為自己能為這件已流失於外國人之手的國寶贖身,使其回歸祖國,視為平生最快意之事。以命相托

1939年1月,徐悲鴻隻身一人攜帶自己的精品及所收藏的歷代書畫數百件,由香港赴新加坡舉辦籌賑畫展。畫展取得極大成功,僅門票和賣畫所得助市一萬兩千四百餘元。徐悲鴻將這筆巨款全部捐獻,此筆義款成為當時廣西第五路軍抗戰陣亡遺孤的撫恤金。此後,徐悲鴻又先後在吉隆坡、恰保、擯城舉辦義展,共得款六萬餘元,也全部作為救濟祖國難民之用。徐悲鴻抗日愛國的義舉在當地廣為傳說。1941年12月,太平洋戰爭爆發,日軍飛機襲擊了新加坡。新加坡淬不及防,陷入一片混亂。徐悲鴻原定赴美展覽計畫不能成行,使他進退兩難。而最使他困擾的是隨身攜帶的數百件珍貴藝術品將如何處置。經過周密的商議,林慶年、莊惠泉等人將徐悲鴻疏散到安溪會館辦的崇文學校內。林和莊都是徐悲鴻籌賑畫展籌委會領導人,他們把徐悲鴻存放在好友黃曼士家中的繪畫、書籍、印章、陶瓷及四十餘幅不易攜帶的油畫秘密運到崇文學校,並裝好放在一些皮蛋缸里。將其埋在一口枯井裡。

徐悲鴻不忍心撇下這批積累多年的寶貝,於是,決定留在新加坡,要與他的藝術品共存亡,時局越來越緊張,在朋友們的多次勸說下,徐悲鴻決定回國卻又擔心歸途中有閃失,他決定輕裝簡從,經再三挑選,只得忍痛將自己的大量作品留在了新加坡,隻身攜帶《八十七神仙卷》登上開往印度的最後一班客輪,取道緬甸,歷經艱辛回到祖國。國寶得救了,可是徐悲鴻嘔心瀝血創作的四十餘幅油畫卻不知去向。數十年心血,他為之傷痛,然而當徐悲鴻看到完好無損的《八十七神仙卷》時,心中才感到寬慰。

痛失名畫

1942年5月,徐悲鴻到昆明,舉辦勞軍畫展。正當徐悲鴻沉浸在畫展成功的興奮之中時,一個致命的打擊向他襲來。5月10日,空襲警報響起,匆忙間他同大家一起跑進了防空洞。當警報解除,回到住地時,忽然發現門和箱子都被撬開;自己珍藏的《八十七神仙卷》和其它三十餘幅畫竟不翼而飛。此情此景使他面色驟然煞白,眼前一片昏黑,仿佛五臟都在劇烈地翻騰。他用雙手支撐著桌子,竭力想使自己鎮定下來,可是,只覺得頭暈目眩。名畫失蹤,事關重大,驚動了雲南省府,於是派員調查,限期破案,然而名畫卻如黃鶴飛去,渺無蹤影。徐悲鴻為此日日憂心如焚,三天三夜寢食不安,從此血壓急劇上升,病倒在床上。因此種下了高血壓的病根,而多年後因高血壓而病逝。這件他為之重金贖身的國寶,被他用生命保護下來的國寶,你在哪裡呢?他的內心在不斷地呼喚。

想像方壺碧海沉,帝心淒切痛何深。

相如能任連城璧,愧此鬚眉負此身。

黃鶴復還

1944年夏,一封喜信從成都飛到重慶,寫信人是中央大學藝術系女學生盧蔭寰,她告訴老師,一個偶然的機會,使她看到了《八十七神仙卷》,因為她曾臨摹過《八十七神仙卷》的照片,確認是原作無疑。徐悲鴻決定立即前往成都。當一切準備好後,他又取消了這個決定。因考慮到,如果親自去成都,風聲傳出,藏寶人因懼禍,可能會將畫毀掉以銷贓滅跡。怎么辦?難道眼看著失而復得的國寶又將永遠失去?為了國寶的安全,徐悲鴻和夫人廖靜文考慮再三,決定委託在新加坡辦展覽時認識的一位朋友新加坡來的劉德銘去成都,請他先找到藏畫者,見到畫,確認為真品後,與之交朋友,進而再花錢把畫買回來。很快訊息傳來,畫已見到,確是原畫,只是需要一大筆錢。於是徐悲鴻不顧自己病體,又忙於日夜作畫和籌款了。先寄去20萬現款,又一次次寄去自己的作品數十幅後,《八十七神仙卷》終於“完璧歸趙”,又回到了徐悲鴻手中。徐悲鴻和夫人興奮地用顫抖的雙手小心地打開畫卷,八十七位神仙安然無恙地出現在他們的眼前。這八十七位神仙依然是那樣安詳、肅穆,體態優美,仿佛沒有受過任何的驚擾。只是畫面上蓋有“悲鴻生命”的印章已被挖去,題跋也被割掉。儘管如此,徐悲鴻依然激動不己,當即揮毫賦詩:

從此這八十七位神仙又回到徐悲鴻身邊,並始終陪伴著他。

瑰寶獻國

1953年9月,身為中央美術學院院長和全國美術工作者協會主席的徐悲鴻積勞成疾,突發腦溢血,經搶救無效而去世。從此如何照管好徐悲鴻用生命為代價保護下來的大量國寶的重擔就落在徐悲鴻的夫人廖靜文的身上。朝元仙仗

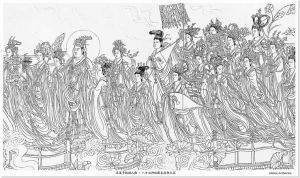

畫面高4.26米,全長94.68米,全部面積計403.3平方米,像一條彩帶環繞整個大殿,而全殿只是這一幅畫,繪於元泰定二年(公元1325年),作者是武宗元,另有說是洛陽馬君祥父子等人。圖中描繪的是道教傳說中的東華天帝群和南極天帝群與眾仙官、侍從、儀杖、樂隊等八十七個神仙同去朝謁元始天尊的情形。在人物塑造上,帝君莊嚴、神將威武、而金童玉女的臉龐則天真無邪。有的慈祥嬌麗,有的恬淡自然,各極其態,富有神韻。作者運用長垂流暢的線條,描寫稠密而重疊的衣褶,人物安排參差有致,繁而不亂,神采飛動,深得唐代吳道子的遺韻。中心是八個主神,帝後裝束,四周圍繞著290多個值日神,分四層排列。人物神情各異,構圖整齊而不呆板,組織繁複而不雜亂。畫面強調照應,又適當注意變化,使人物動態一致、傾向一致,服飾大致相似的人群,通過微小的轉側和顧盼,得到相互之間的呼應。畫中線條嚴謹、簡練、流暢,有的線長達幾米。面部表情能用各種不同的線來表現,眉眼特別有神,皺眉肌的變化,以及眼與其他各部的關係處理得準確巧妙,從而使同樣嚴肅的面孔上顯示出各種不同的個性。整個畫面色彩單純明朗,以石青石綠為主,衣冠寶蓋大量運用瀝粉貼金,總體色調既燦爛又沉厚。總之,這幅圖氣魄宏偉、人物生動,充分體現了我國傳統白描技法的高度水平。

《古玩寶齋》版曾載文述及徐悲鴻在解放前兩次用重金購回唐人佚名的《八十七神仙卷》,該畫現收藏於故宮博物院。那么,它的作者是誰呢。