概念介紹

任何一個侵入體的內部,都不可能是完全相同的。不是岩石的結構構造不同,就是岩石成分不同;有的在很短距離內就有明顯的變化,有的(如一些大的花崗岩岩基)在很大距離內還覺察不出變化,有的雖然岩性相同,但在礦物成分的種屬及含量上卻有一定的變化等等。岩體內部的這些不同都反映了其形成條件的不同及差異。對於那些變化比較顯著的岩體,一般都要進行岩相帶(或稱“岩性帶”)的劃分。目前我國廣泛依據結構或成分、岩性及蝕變類型等幾個方面進行岩體內部岩相帶的劃分。

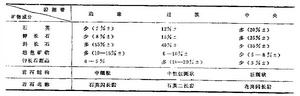

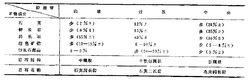

對於由一次侵入而形成的岩體,從其邊緣到內部一般可劃分三個岩相帶:

邊緣帶

分布於岩體的邊緣。由於岩體與圍岩直接接觸,散熱快,冷凝快,因此結晶細小,甚至呈隱晶質,常見細粒結構,斑狀結構。此外鐵鎂礦物偏高,流動構造發育、捕虜體較多。

過渡帶

介於邊緣帶與中央帶之間。常見中粒及中粒似斑狀結構,流動構造欠發育。

中央帶

分布於岩體中央部分。由於岩體中央散熱慢、冷凝慢,揮發份相對殘留較多,所以常見中、粗粒結構,似斑狀結構。

舉例:周口店岩體

侵入體內部岩相帶

侵入體內部岩相帶