1. 現代醫學需要變革的背景

1.1 西方醫學已經成為當代的主流醫學

在歷史上,中醫學和印度醫學、阿拉伯醫學,希臘醫學和羅馬醫學,同樣為傳統醫學,把人體當作一個黑箱系統。傳統醫學在發展過程中。希臘醫學和羅馬醫學在文藝復興時期,在解剖學基礎上思想大解放,與自然科學技術的發展結合。特別是生物醫學工程的發展及大地提升了西醫的水平,20世紀以來的影像診斷技術(如X-CT、MRI、PET、超聲等CT、MRI)、介入治療技術(如Y刀、X刀、氬氦刀)、人工器官與器官移植技術(如人工心瓣、人工腎、人工肝、人工心臟與腎、肝、心、肺移植和骨髓移植) 等等高技術檢測治療技術的發展,為許多疾病的診治提供了新的途徑和方法,將西醫提升為以疾病為中心的高技術醫學,對人體內部的結構與疾病形成的微觀研究提升到了一個前所未有的到水平,極大地提升了診療水平。

不難看出在西醫脫離傳統醫學發展成為當代主流醫學的過程中,生物醫學工程起到了非常重要的推動作用。

1.2 當代醫學面臨的新問題——無力應對慢病與社會負擔沉重

當代醫學已經發展成為高技術醫學,同時也成為高消費醫學。如很多的高新設備,不光是為了臨床需要,也是為了留住病人,其主要目的在於追求經濟效益,商業化醫學也成為其副產品,醫療費用惡性膨脹使得許多國家的醫療保障已經到了可供性的邊緣。高新技術必然存在高消耗、高成本,造成醫療費用,不成比例的增長,使社會負擔增重,貧富差距增大。1996年11月,世界衛生組織提出的總結報告中明確指出:“目前醫療的發展是在全世界製造供不起和不公正的醫學”。20世紀末以來,就在醫學技術的迅猛進步和高度發展的同時,人類面臨20世紀末以來,人類面臨癌症在內的非傳染性慢性病、新老傳染病、精神衛生等三大類疾病的威脅。特別是非傳染性慢性疾病已成為全世界成人的最主要死因。一場前所未有的公共衛生危機及其引發的醫療危機正在全球範圍內蔓延。醫療費用惡性膨脹使得許多國家的醫療保障已經到了可供性的邊緣。慢性疾病給中國民眾健康帶來的危害形勢嚴峻。近年來中國惡性腫瘤死亡率急劇增加。全球20%的新發癌症病人在中國,24%的癌症死亡病人在中國。中國每死亡5人,即有1人死於癌症。癌症已成為中國城市民眾死亡的頭號殺手。2008年的數據表明,中國每年癌症新發病例為220萬人,因癌症死亡人數為160多萬人。心腦血管疾病兩項死亡人數之和為慢性疾病死亡人數的40%,遠遠超過癌症。每年中國有350萬人死於這兩種疾病。此外,中國現有近3億人口患有高血壓。糖尿病和準糖尿病人數逾2億。這兩種慢病的患者將大多數死於心腦血管疾病。

現在以疾病為中心的醫學面對這些危害人類的慢病顯得束手無策,面對重大慢病毒威脅,世界衛生組織在《21世紀的挑戰》報告中強調:“21世紀的醫學,不應該繼續以疾病為主要研究領域,應當以人的健康為醫學的主要發展方向。”,因此,發展一種“以預防疾病、維護和促進健康、並能逆轉慢性疾病的健康醫學模式”,成為當前社會和醫學面臨的一個重大問題。

——實施預防疾病、維護和促進健康,並能逆轉慢性疾病的健康醫學的前導

針對NCD的重大危害,如何認識人的生命與健康?如何實施以健康為目的醫學?各方面都在積極探索,提出了各種各樣的實施構想和方案,包括全民健康工程、農民健康工程、居民健康工程、企業家健康工程、老年健康工程、母親健康工程、母嬰健康工程,還有腦健康工程、心血管健康工程、視力健康工程等等。這些僅僅是針對某一類人群、某一種疾病而組織的一些檢測、預防、治療的某一項具體工程,不能形成一個有理論基礎、系統內涵、實施路線的科學方案。於是各方學者對“健康工程”不斷進行研究探討。1990年,陳元倫提出“健康是一個工程,是一個巨大龐雜的社會系統工程”,但是並沒有相應的解釋。

2010年孫曉生提出“以治未病”工程為框架、以信息資源管理及共享平台為依託,以多種中醫藥預防保健工程為補充,充分調動和利用社會各種健康管理資源,在借鑑國外健康管理經驗的基礎上,構建具有中醫藥特色的健康管理工程,形成具有中醫藥特色、符合我國實際、順應健康理念發展趨勢的健康管理體系”。是以中醫為特色的預防慢病的框架構想。 2010年,美國麻省總醫院的COBB提出“健康工程”,定義其內涵為將危重護理、系統科學和分子工程結合起來從疾病重建健康”。

我們已經知道生物醫學工程在西醫發展成為當代主流醫學過程中起到了非常重要的推動作用。在當前針對NCD威脅、發展以健康為目的的醫學變革中,中國生物醫學工程學會以俞夢孫院士為代表的科學家在近十幾年內一直在探索研究,提出了人類健康工程概念,建立了初步的理論體系、提出了實施路線、並用實踐證明了其可行性——可以說,生物醫學工程在我國建立以健康為目的的醫學變革中起到了先鋒作用。

2002年俞夢孫提出睡眠與健康問題,並開始了人健康狀態的評測研究。2008年1月俞夢孫院士與陶祖萊研究員首先提出了治未病的健康工程。2008年12月俞夢孫首次提出:人體這么一個複雜的系統,怎么能夠認識它?我們從生物醫學工程的角度,因為它把生命科學和工程科學結合起來以後,它就認為人是一個複雜的系統,應該從系統工程的角度,系統學的角度來認識人。這樣可能有助於對很多問題的解決。2012年5月第一次提出“人類健康工程”,之後又進一步從系統論的角度系統深入的研究人類健康工程的科學內涵,給出了人類健康工程的定義。

3. “人類健康工程”定義與內涵

人類健康工程初步定義為:是建立在系統論思想基礎上對待人類生命的認識(尊重人類自己)和方法,是以人為中心、維持提高人體系統穩態水平為目標的系統工程。其內涵不僅僅限於工程技術,而是一個人文和科技相融合的開放的綜合體。具體可描述為:“人類生命是開放的功能強大的自組織系統,具有自發地走向有序結構目標、達到健康身心狀態的功能、適應環境變異的自組織調整功能、機體發生疾病時自組織功能體現為祛除病痛的自修復功能;包括癌症在內的所有慢性病起源於長期超負荷應激反應所造成的穩態失調、失穩所致,因而慢性病是整體失調狀態的局部體現;切斷超負荷應激原、變身心失調狀態為協調狀態,重建自組織功能是應對慢病的有效途徑。”

可見,人類當前應對包括癌症在內的各種非傳染性慢病(Chronic Non-communicable Disease ,NCD),維持和促進健康,適應環境,發揮人體潛能等都屬於人類健康工程的範疇。

人類健康工程當前的主要目標就是解決NCD問題,在此基礎上將進一步發展並融合各種有利於健康回歸的因素,為更全面深入的醫學變革做出貢獻。當前人類健康工程內涵的具體內容如下:

3.1生命是開放的功能強大的自組織系統

錢學森先生在在開創我國火箭飛彈和航天事業的實踐中,通過對國外定量系統工程方法的梳理,提出了“系統工程理論”。在此基礎上他針對整個自然科學問題創造性的提出“開放的複雜巨系統”概念,為系統工程理論從工程系統工程邁向整個客觀世界,包括人體科學、思維科學、社會科學等新型科學體系的發展指明了方向。錢學森先生多次指出,生命系統,特別是具有高級心理活動的人的系統,是開放的複雜巨系統。

人體作為開放的複雜巨系統的自組織系統的前提是開放。正因為人體系統與周圍環境之間存在物質、能量、信息交換,從環境中吸取有序能,並向環境排出系統在代謝過程中產生的無序能。而系統內的無序能又可以用熵表達,因此,儘管系統內部在生命過程中會不斷地產生熵,但系統開放的前提使整體系統成為減熵和有序能增加的過程。在系統內有序能達到一定程度時系統就會自發地轉變為在時間、空間和功能上的有序狀態,產生一種新的穩定的有序結構。這就是生命的自組織性,學術界也稱之為系統的耗散結構。

德國理論物理學家H. Haken認為,從組織的進化形式來看,可以把它分為兩類:他組織和自組織。如果一個系統靠外部指令而形成組織,就是他組織;如果不存在外部指令,系統按照相互默契的某種規則,各盡其責而又協調地自動地形成有序結構,就是自組織。自組織現象無論在自然界還是在人類社會中都普遍存在。一個系統自組織功能愈強,其保持和產生新功能的能力也就愈強。他進一步證明,作為自組織系統,一定存在系統變化的“目的點”或“目的環”。在具有自組織行為的系統中,當系統從環境中獲得有序能後,系統中相空間隨時間變化的方向要走一種有序結構的點,即系統的“目的點”,不管從空間的哪一點開始,系統終歸要走到這個代表有序結構的“目的點”上來。系統的“目的環”則是指在更複雜的情況下系統的有序結構不是固定不變的,而是隨時間而往返重複振盪的,即在相空間有一個封閉的環,這就是系統的“目的環”。系統存在這種以有序結構為目的性行為的關鍵點,在於組成系統的各子系統,在一定條件下通過它們之間的非線性作用,互相協作,自發產生出有序結構,即自組織行為,具備這類行為的系統叫作自組織系統,而將機體中各子系統有條不紊地組織起來,走向協同地“目的點”,這“無形之手”,即是自組織系統中的“序參量”。

我們如能真正地發現機體自組織系統中所存在的具體的“序參數”,並且恰當地運用“序參量”,將會在人類健康和祛除病痛方面起關鍵作用。從人的健康和疾病的角度看 自組織功能可概括成以下三方面:

⑴ 維持健康功能

在人生命各個時段,使身體中各子系統協同地走向生命各時段應有的有序狀態,體現為生命各時段功能和結構完善的健康狀態。這就是自組織系統自發地走向“目的點”功能在維持健康方面的體現。

⑵ 對環境變異適應的自組織性

早在19世紀,著名生理學家Bernard就提出過生命存在的兩個環境,一個是不斷變化的外環境,另一個是相對穩定的內環境。這種內環境的相對恆定功能是機體生存的首要條件。這應該是生命適應環境最初的自組織性描述。Cannon進一步拓展了Bernard觀點,提出了穩態(homesstasis)理論。Cannon的觀點是當機體受到內、外環境因素干擾時,機體可通過複雜的負反饋調節機制使各器官、系統協調活動來維持相對穩定狀態。這就是機體對環境變異適應的自組織性。筆者認為,人體對環境變異的自組織性是分階段和多層次的。從適應環境的階段說,先有為適應環境變異的功能自組織,然後進入結構的自組織階段。這後面的組織結構自組織,實際上屬於組織結構的重建(remodeling)階段。

此外,人體對環境變異適應的自組織按機體反應程度不同,存在不同層次不同性質的自組織。粗略地可分成生理性、病理性兩種自組織。生理性自組織是指適應環境所形成的組織結構上的重建,這種重建不會影響生命功能的其他方面,從而使機體有更高的內穩態水平,是促進健康性質的自組織,是應該充分運用的功能。病理性自組織是指機體雖然已經形成了為“適應”環境變異的組織結構上的重建,但由於它是以犧牲機體其他暫時“不重要”的功能為代價的重建。病理性重構的持續發展,會使暫時的次要矛盾逐漸轉化為主要矛盾,進入疾病狀態。所以,這是應該儘量避免的自組織功能。

⑶ 機體發生疾病時,自組織功能體現為祛除病痛的自修復力

除意外傷害外,疾病可分為急性和慢性兩大類。急性疾病可認為是環境變化的刺激強度超越內穩態範圍所造成的反應,超出了機體原有的自組織狀態的結果。這時如果患者原來的自組織功能在正常區間,機體就會自動地啟動自修復功能,使機體回歸健康。機體發生各類慢性病本身實際上意味著機體自組織功能已經弱化。在這種情況下,如果通過各種渠道,增加機體的有序能(負熵流),使機體自組織功能回歸常態,這時自組織功能體現為可祛除各類病痛的自修復能力,使患者恢復健康。實際上機體對自身病痛的自修復力可看成自組織系統自發地走向“目的點”的一種表現形式。人體各組織系統功能和結構的有序化完善狀態,本身就包涵著祛除無序化。病痛可看成是機體功能結構上的無序化部分,機體到達有序化狀態的過程本身就包涵著祛除病痛的含義。

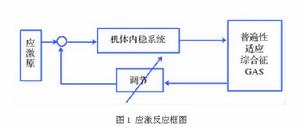

3.2 認識慢性病

在上述生命自組織功能認識基礎上,從系統論角度認識慢性病,從而提出符合慢性病規律的解決方略。總體上,包括癌症在內的所有慢性病起源於長期超負荷應激反應所造成的穩態失調、失穩所致,因而慢性病是整體失調狀態的局部體現。利用H.Seyle在1946年提出了應激反應概念,當應激原(機體內、外環境變異)作用於具有內穩態特徵的生命系統時,系統會引發出普遍性適應綜合徵(General Adaptation Syndrome,GAS)——機體的應激反應概念。控制論創始人N.Wiener認為內穩態本質在於生命系統內不同層次的“負反饋調節機制”(機體多層次自組織功能),進而提出:“人是一個維持穩態的機構,人的生命在於穩態的維持之中”,並給出了描述生命內穩態機制和具有負反饋調節環節的應激反應組成框圖,見圖1。

人類健康工程

人類健康工程圖1 應激反應框圖

隨後的許多研究證明:應激反應初期表現出的一系列激素分泌反應(交感—腎上腺髓質系統興奮,釋放出兒茶酚胺,伴隨下丘腦—垂體—腎上腺皮質軸的活化,促進激素分泌等)會隨著GAS過程而逐步減弱,恢復到原來的穩態。根據H.Seyle對應激反應的分類思想,結合系統學理論,聯繫健康與疾病間界線,並且根據在低氧應激反應分類上已經運用過的分類原則(應激反應結果分類),可把由機體內、外因素所致的應激反應分成以下三類。

⑴ 生理性應激反應

生理性應激反應指由應激原對機體造成的刺激量處在機體內穩態調節範圍之內(較表層的自組織層次)。這時機體雖然也會有應激反應,但機體同時會迅速地形成對應激原的適應機制,擴充其穩態調節範圍,提升系統穩態水平。這種新形成的適應機制實際上已為機體接受比當前的應激原更大的刺激量做了準備。可見,這種生理性應激反應是一種有利於整體健康的應激反應,應該充分地運用它,使其為人類健康服務。

⑵ 超負荷應激反應

超負荷應激反應是根據反應的結果來界定的,即其結果已超出了機體內穩態可調節的範圍,進入可代償的深層次的自組織過程。這時機體必然會動員深層次的資源進行當前主要功能的補償性調整,放棄某些當前較次要的功能,即所謂“拆東牆補西牆”性質的調整,進入到自組織的病理性重構階段,是一種對整體已構成損傷的應激反應。這種損害,如果得不到及時糾正,一方面損害本身,就是機體內環境的應激原,再加上日後不斷發生的超負荷應激反應,機體的“次要”矛盾會逐步發展成主要矛盾,從而發展成整體自組織失控失穩狀態,導致慢性病發生。

這裡也有兩種情況,一種是應激原的刺激強度所致應激反應屬生理範圍之內。但由於適應機制的形成是有一個過程的,所以原本是生理範圍的應激原,如果刺激間隔過於頻繁,在適應機制尚未形成之際又要接受新的刺激,使應激反應居高不下,造成應激反應疲勞。這是生理性應激原刺激量累積所致的後果,已經脫離了生理性應激反應性質,轉入超負荷應激反應類型。另一種應激原的刺激強度已超出了機體內穩態可調範圍,因而發生穩態系統失調。

以上分析說明超負荷應激反應是日後發生整體失調狀態的啟動因子,持續的超負荷應激反應是導致慢性病發生的直接原因。所以應避免發生長期的超負荷應激反應。

⑶ 衰竭性應激反應

當應激原刺激強度超出機體自組織可補償性調整範圍時,機體失去了動員深層次資源進行補償的機會,使機體直接進入衰竭狀態。這是一種有可能致命的應激反應。通過以上分析可知,過強或過於頻繁的應激原刺激,將會使機體適應能力耗竭(過度消耗機體內的有序能),表現為腎上腺皮質激素持續升高,機體內環境失衡,造成新的內部應激原,從而促進了穩態系統向整體失調、失穩方向發展。

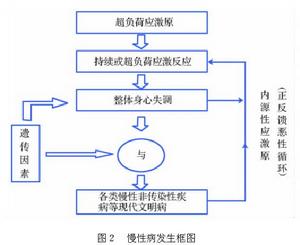

生活方式和生活態度的變化與生活理化環境惡化相當於持續發生的應激原(stressor),而包括病理性重構在內的整體失調狀態,則是機體過度應激反應的後果。在持續應激反應所引發的整體失調基礎上,再結合機體本身的“遺傳因素”條件,於是機體便表達為各類慢性病。這就是呈現為井噴態勢的現代文明病(慢性病)的發生過程,也說明各類慢性病確實是機體整體失調狀態的局部體現。

通過對慢性病發生過程分析可得出以下結論:①現代文明病是整體失調狀態的局部體現,說明整體失調狀態的形成是發生各類慢性病的根本原因,或稱形成各類慢性病的必要條件。②機體在整體失調狀態下究竟會發生哪一類慢性病,則與多種因素,特別是“遺傳因素”有關。因此“遺傳因素”在各類慢性病形成中起“充分條件”作用。③各類慢性病只有在“整體身心失調”與“遺傳因素”兩項條件同時存在時才能滿足發生各類慢性病條件,即兩個條件缺一不可。這其中“遺傳因素”可以說是絕大多數人都會存在的,是不可改變的,而“整體身心失調”狀態是後天的,是可改變的。這說明,抓住“整體身心失調”狀態的預防和調整是預防和祛除慢性病唯一可行的途徑,見圖2。

人類健康工程

人類健康工程圖2 慢性病發生框圖

3.3 應對慢性病的“人類健康工程”

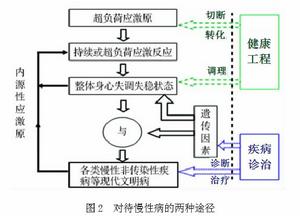

⑴ 兩種對待慢性病的途徑

為控制和治療慢性病,大致上有兩種途徑:一是以慢性病的診斷和治療為主要努力方向的疾病診治模式;二是以切斷超負荷應激原、變身心失調狀態為協調狀態,重建自組織功能的健康工程模式,見圖3。

人類健康工程

人類健康工程圖3 對待慢性病的兩種途徑

以疾病的診斷和治療為主要目標的疾病診治模式實際上是現代西方醫學方式。這一模式在控制流傳千餘年的傳染病方面是有貢獻的,因此在20世紀的上半葉,有了長足發展,成為主宰世界的主流醫學。但自從20世紀下半葉以來,人們逐漸質疑這種醫學模式對待現代文明病的實際效果。

當今對人類健康和生命的威脅主要來自諸如心、腦、肺、血管疾病,癌症,以及老年性退行性變化引起的NCD。以癌症為例,10年來全球癌症發病率和死亡率增長了22%。近半個世紀的實踐表明,雖然生命科學已深入到分子、亞分子層次,人類基因組測序已完成,蛋白質組學、結構生物學、基因工程藥物和基因治療技術乃至系統生物學等正在迅速發展,投入空前巨大(尼克森的“向癌症宣戰”計畫投入651億美元)。但對NCD的控制和療效,效果甚微。這種將解決NCD的希望完全寄托在“遺傳因素”分子、基因層面上的先驗假想在邏輯上存在問題。有人曾對9萬個雙胞胎進行了長期跟蹤調查,結果表明,即使同卵雙胞胎,同時患癌症的機率也僅為3%。這表明,除了少數罕見的遺傳病外,對NCD來說,基因組不是決定性因素,更不是唯一的要素,而整體失調、失穩狀態才是發生各類NCD的基本條件。

疾病診治模式不僅在對待NCD的效果上存在邏輯問題,而且對整個社會、經濟,以及醫學本身帶來巨大影響。1996年,世界銀行副行長卡基在一份有關中國醫療問題報告中稱:“展望未來,前景令人十分擔憂。倘若中國的衛生保健模式不進行重大變革,世界銀行預測,到2030年有可能(醫療費用)高達GDP的25%。歷史上沒有任何一個社會能夠承受這樣的負擔”。這就是說,這種疾病模式繼續發展下去還會影響中國社會的穩定性。

此外醫療器械越來越複雜、昂貴,臨床分科越來越細,醫學的商業化趨勢都與疾病醫學模式中的利益鏈有關。

以上分析說明,這種以診斷和治療為主的疾病診治模式,從邏輯原理上看的確不可能對慢性病控制產生效果,必須採用能控制NCD發生、發展的新辦法———健康工程模式。

⑵ 人類健康工程模式

如上所述,人類健康工程強調的是針對發生各類NCD的人,了解他(們)的狀態以及存在的應激原,從而改變其狀態,變失調、失穩為穩態。從圖3可知,對待已呈現各類NCD(含癌症)患者,如果我們能設法切斷可引起超負荷應激反應的應激原,或者將原本起超負荷應激刺激作用的應激原設法轉化為生理性刺激,再加上設法去調理機體的失調失穩狀態,使其回歸為穩態,在這種情況下各類慢性病產生的根本條件已不復存在,各類NCD就會被祛除。這就是在患者身上運用健康工程模式,能有效祛除各類慢性病的系統學原理。實際的運行效果也證明,這種健康醫學模式是十分有效的。可見,對各類NCD患者而言,他們更需要的是回歸健康,而不是首先去對付疾病本身。

因此,消除NCD的唯一可行的途徑是變“失穩狀態”為“協調狀態”,重塑自組織功能,充分運用恢復過來的自修復力,祛除各類NCD。這就是健康工程模式。

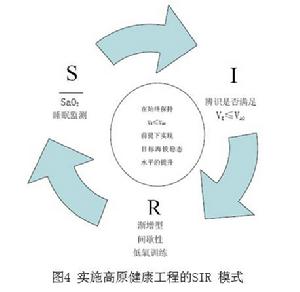

健康工程模式實施流程可簡述為以“人”為中心的SIR模式,監(檢)測與狀態有關的信息——用Sensing表示;辨識狀態的屬性——用Identifying表示;調理狀態的現狀使機體走向“穩態”——用Regulation表示。三個英文詞的詞頭SIR就是健康醫學模式簡述,見圖4。

人類健康工程

人類健康工程圖4 健康醫學模式實施流程———SIR模式

在具體實施SIR模式時,其內容不僅指科技,也包括與人文結合,而且不排除能直接祛除病灶而又不損害整體的辦法,具體的做法應權衡利弊。對於損傷不大,又有利於祛除病灶所引起的內源性應激原,可考慮採用節省機體有序能消耗的直接祛除病灶辦法。

SIR模式中的重點是“R”環節,即作用在機體自組織系統中“序參量”上的調理。包括飲食、認知教育方面,也包括可工程化的生物反饋、紅光幅照、多點同步振動、低頻旋磁等設備。在對待癌症、銀屑病、慢性高原病等[6-7]NCD調理試用中已經取得眾多令人鼓舞的效果。

特別要提到的是SIR模式中每個環節的內容都可產業化、網路化,為應對井噴狀的慢性病控制提供可行性。

4. 一次人類健康工程的實踐——高原健康工程

我國研究人類健康工程的領軍人物俞夢孫院士帶領空軍航空醫學研究所的一個科研團隊人類健康工程的核心理念出發,把研究目標從“病”(高原病)轉向“人”,轉向人對環境變化的適應(習服)過程;從“治病”轉向對適應(習服)過程中人的功能狀態的動態調控,擴充人體系統對低氧環境的穩態範圍,提高協同能力,從而在高原環境下保持正常的功能狀態。

他們首先從人類健康工程高度分析高原病,認為高原反應的本質是低氧應激反應,進一步套用SIR 模式:

•SIR模式中的監測(S)與BI辨識(R):通過連續監測動脈血氧飽和度SaO2平均值(機體當前的動脈血氧飽和度的實情)、睡眠質量(通過對睡眠質量監測用於區分是否已進入顯著性應激反應的標誌。),將低氧應激反應分為生理性低氧應激反應、顯著性低氧應激反應、衰竭性低氧應激反應三類。在此基礎上得出“人的機體對低氧反應存在個性化的適應低氧環境變化機制的最優形成速率VAO;顯著性高原反應的本質是VE >VAO(低氧環境變化速率VE);高原健康工程的目標是變VE >VAO 為 VE ≤ VAO”的結論。

•SIR模式中的調控(R):採用①間歇性低氧訓練(在訓練過程中既有刺激強度較強的訓練時段,又有一定的機體放鬆時段,用於系統內的調整,因而有利於低氧適應機制的建立);②遞增型間歇性低氧訓練模式(兩種:之一是刺激強度遞增型訓練模式;之二是刺激時間遞增型訓練模式),對有計畫進駐高原者,用刺激強度遞增型訓練模式較方便,這種模式(預適應組)可在平原駐地建立低氧訓練艙(房),用氮稀釋氧的方法實現低氧刺激強度調控;對急進駐高原者,用刺激時間遞增型訓練模式(急進組)較方便,這時可利用高原駐地室外大氣環境作為穩定不變的刺激強度,而在室外逗留時間T 作為調節刺激量的參量,而間歇期間可在宿舍或室內造成海拔較低的環境。

最後取得了滿意的效果,未經訓練的對照組當急進海拔3800 m高原時,習服過程的特徵時間參量τ=3.2 d(天);急進的時間遞增式訓練模式的τ=0.63 d,與對照組相比縮短為1/5;在平原強度漸增式訓練模式τ 值僅為0.43 d。

經過間歇性低氧訓練者,只要每天訓練量調整得恰當,始終滿足VE ≤ VAO 條件,完全有可能在不使用任何藥物條件下避免顯著性高原反應的發生,保障了初入高原階段的健康和作業能力。

經過間歇性低氧訓練者,只要每天訓練量調整得恰當,始終滿足VE ≤ VAO 條件,完全有可能在不使用任何藥物條件下避免顯著性高原反應的發生,保障了初入高原階段的健康和作業能力。現在上述刺激強度遞增型的訓練模式已推廣到相關的去高原執行駐訓任務的飛行部隊,實現了到達高原的當天就可執行飛行任務,避免了顯著性高原反應的發生。

人類健康工程

人類健康工程圖4 實施高原健康工程的SIR 模式

5. 人類健康工程還處於起步階段,需要深入研究與實踐

以上重點是針對NCD的人類健康工程的描述,進一步還需在更廣泛更深入的實踐中完善和發展。另外全面針對人類生命過程的人類健康工程還需要多方面的研究。