歷史沿革

創建背景

•林業部林業研究所林產化學研究室

歷史照片

歷史照片1952年12月,林業部第十二次部務會議批准成立林業科學研究所(簡稱中林所)。

1953年1月,林業科學研究所正式設立造林系、木材工業系、編輯委員會和林產化學系等四個部門,林產化學系下設鞣料組和膠合板組。

1955年,林產化學系改為林產化學研究室,增加廢材利用組。

1956年,林產化學研究室設定植物鞣料組、膠合板組、木材水解組、木材熱解組。

1956年11月,森林工業科學研究所從中林所分出,林化研究室隸屬森林工業研究所。

1958年10月,中國林科院正式成立,森林工業研究所仍設定林產化學研究室建制。

•森林工業部上海林產化學試驗室

1956年10月,森林工業部上海林產化學試驗室成立。

1959年,上海林產化學試驗室有工作人員30人,下設栲膠、熱解、水解、設備設計和行政管理5個組。

建所初期

中國林業科學研究院林產化學工業研究所

中國林業科學研究院林產化學工業研究所1959年11月,林業部向國家科委上報林業科研機構設立方案,確定在南京成立林產化學工業研究所,決定以北京中國林科院森林工業研究所的林產化學研究室和森工部上海林產化學試驗室為基礎,適當擴大建所。12月,在南京林學院(現南京林業大學)的支持下,借用部分實驗室、職工宿舍和辦公用房,逐步開展科研工作,同時進行基本建設。

1960年4-6月,北京林產化學研究室和上海林產化學試驗室100餘名科技人員遷移南京,藉助南京林學院提供的條件全面開展林產化學工業研究所的籌建工作。7月2日,中國林業科學研究院林產化學工業研究所正式成立。

1963年,林化所4000平方米的實驗大樓、四幢宿舍、兩個擴大試驗室、倉庫等陸續建成交付使用。12月,國家科委和林業部批准中國林科院決定將黑龍江省林科院綜合利用研究所有關林化科技人員27人併入林化所工作。

1966年6月,“文革”前夕,林化所發展到212人,其中科技人員155人。

1969年10開始,先後有107名職工被下放到廣西砧板中國林科院五七幹校勞動。

1971年12月,絕大部分職工被分配到廣東、廣西和黑龍江等地區工作。

1974年下半年,部分科研工作得到恢復,全所職工減至139人。

改革開放

1978年3月,黨中央在北京召開全國科學大會,林化所有9項科研成果獲獎。5月,林化所改屬恢復後的中國林業科學研究院領導。十一屆三中全會後,林化所實行黨委領導下的所長分工負責制,經過撥亂反正,落實幹部和知識分子政策,大批下放幹部和科研人員歸隊。

1979年,林化所開始招收碩士研究生。

1980年1月,林業部批准林化所為擴大自主權試點單位。

科研大樓

科研大樓1984年7月,林業部批准林化所作為科研改革的試點單位。實行所長負責制,擴大研究所的自主權,重新調整了組織機構。在此期間,林化所由建所時的5個研究室擴展到10個研究室;另外有設計室。

1987年,林化所起招收博士研究生。

1990年後,科技成果產業化的問題逐步提上日程,成為全所工作的重中之重。

1992年6月,林業部批覆同意林化所在南京浦口區沿江鎮建立林產化學工業中間試驗基地。

1993年1月,國家科委批覆同意以林化所作為依託單位組建“國家林產化學工程技術研究中心”。

1995年,經林業部批准成立了林業部林產化學工程重點實驗室。

1996年9月,“國家林產化學工程技術研究中心”通過國家科委驗收。

1997年,林化所為林科院的改革試點單位。

科研條件

人員編制

研究所

研究所據2017年1月研究所官網顯示,林化所共有在職職工216人,離退休職工235人。在職職工隊伍中科技人員180人,其中正高19人,副高53人,中級70人;具有博士學位的35人,碩士學位的44人,本科學位的66人;博士生導師13名、碩士生導師37名;有中國工程院院士1人,國際木材科學院院士2人,國家級、部級“有突出貢獻的中青年專家”9人,享受國家級政府特貼27人,授予“全國傑出專業技術人才”1人,國家級“勞動模範”1人,省級“勞動模範”3人,國家級“五一勞動獎章”獲得者和農業科技先進工作者各1人。

中國工程院院士(專職):宋湛謙 、蔣劍春

國際木材科學院院士(專職):房桂乾 、儲富祥

科研部門

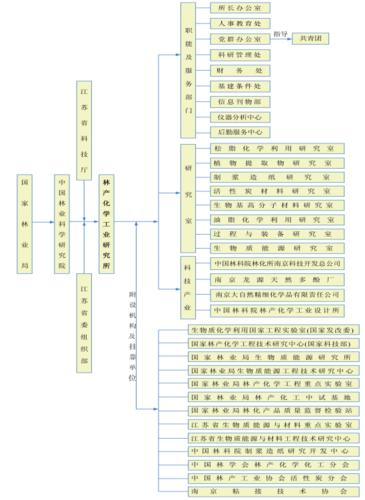

據2017年1月研究所官網顯示,林化所設定8個研究室、1個設計所、7個國家級科研平台、3個省部級科研平台,有3個學術協會掛靠,國家油茶科學中心加工重點實驗室依託於林化所。

研究室:松脂化學利用研究室、植物提取物研究室、製漿造紙研究室、活性炭材料研究室、生物基高分子材料研究室、油脂化學利用研究室、過程與裝備研究室、生物質能源研究室

設計所:中國林業科學研究院林產化學工業設計所

國家級科研平台:生物質化學利用國家工程實驗室、國家林產化學工程技術研究中心、國家林業局生物質能源研究所、國家林業局生物質能源工程技術研究中心、國家林業局國家林業局工程重點實驗室、國家林業局林產化工中試基地、國家林業局林化產品質量監督檢驗站

省部級科研平台:江蘇省生物質能源與材料重點實驗室、江蘇省生物質能源與材料工程技術研究中心、中國林業科學研究院製漿造紙研究開發中心

掛靠學術協會:中國林學會林產化學化工分會、中國林產工業協會活性炭分會、南京粘接技術協會

職能部門

職能部門設施資源

•設備儀器

據2017年1月研究所官網顯示,林化所重點實驗室儀器分析中心有大型精密儀器設備60多台(套),總價值約4000多萬元。

| 類別 | 名稱 | 主要用途 |

| 光譜 | 紅外光譜儀 | 已知物的驗證和未知物的結構測定 |

| 紫外-可見分光光度計 | 用於化合物的定性,定量分析和結構分析 島津UV2550可做固體樣品、長光程測定 | |

| 原子吸收分光光度計 | 分析樣品中各種金屬元素 | |

| 電感耦合電漿發射光譜儀 | 用於樣品中主要、次要、微量、痕量金屬和部分非金屬元素的同時定性、半定量、定量分析 | |

| 近紅外羥值分析儀 | 用於化合物的定性,定量分析和結構分析 | |

| 色譜質譜 | 氣相色譜儀 | 未知物的定性分析;已知物的定量分析 |

| 高效液相色譜儀 | ||

| 高效液相色譜儀 | ||

| 超高效液相色譜 | ||

| 液相製備色譜儀 | 未知物的定性;已知物的定量;有機化合物的分離、純化及製備 | |

| 凝膠色譜儀 | 可測高聚物的分子量及分子量的分布,多孔膜材料的膜孔分布 | |

| 高溫凝膠色譜 | 用於在高溫條件下測定常溫下不能溶解的高分子材料的相對分子量及其分子量分布、標定化合物的特性粘度和分子結構信息 | |

| 離子色譜 | 用於水或者有機樣品等中陰陽離子、胺基酸、糖和有機酸分析 | |

| 自動熱脫附儀 | 熱脫附是一種使用熱的流動惰性氣體使樣品溶液中的目標化合物提取或解吸出來的技術,包含了採樣、預濃縮、提取和進樣等過程。 | |

| 頂空氣相色譜 | 揮發性組分的定性和定量分析 | |

| 高分子化合物裂解分析儀(聯用質譜) | 通過對控制條件下裂解產物的定性定量分析,及其與裂解溫度、裂解時間等操作條件的關係推斷樣品的組成、結構和物化性能等信息 | |

| 氣相色譜-質譜聯用儀 | 有機化合物的分離和鑑定 | |

| 四極桿飛行時間氣質聯用 | 氣相色譜分析的化合物篩查、分析和鑑定提供全譜、高解析度的精確質量數據 | |

| 液相色譜離子阱質譜聯用儀 | 用於化合物的定性,定量分析和結構分析 | |

| 電噴霧-離子阱-飛行時間質譜儀 | 有機小分子的結構分析,及生物大分子的蛋白質組研究,其中未知化合物分子式預測是其最有特色的功能 | |

| 同位素質譜 | 用於生物質材料中碳、氮、氫、氧等穩定同位素相對豐度的高精度測定 | |

| 孔徑及比表面積分析、吸附性能評價 | 全自動比表面積及物理吸附分析儀 | 微孔物質的比表面積和孔隙度測定 |

| 重量法吸附分析儀 | 在一定溫度和壓力範圍內,通過考察材料的重量變化,精確地進行材料對有機、無機氣體和有機蒸氣等的吸附-脫附等溫線、等壓曲線、比表面積等的測定,進行過程動力學評估等 | |

| 容量法吸附分析儀 | 用於一定溫度、壓力條件下,評價固體或者粉末材料對指定氣體的吸附/解吸能力 | |

| 高壓儲氫研究分析儀 | 用於測量材料儲氫容量和進行氫氣吸附動力學研究 | |

| 粒徑 | 雷射粒度分析儀 | 樣品的顆粒度分布 |

| 納米粒度、Zeta電位和絕對分子量分析儀 | 納米級粒子大小的表征,評估分散系統的穩定性,測定絕對分子量 | |

| 圖像粒度分析儀 | 用於測量粉末樣品的粒徑大小及分布,進行顆粒的粒形分析,並可進行顆粒計數。 | |

| 線上顆粒分析系統 | 用於實驗室中連續線上測量工藝過程中顆粒或者液滴粒徑、粒數和形貌變化 | |

| 全場三維速度場和粒徑分析儀 | 用於對氣、固、液滴在流場中的粒徑、速度場分布的同時測量 | |

| 形貌 | 掃描電子顯微鏡 | 帶有能譜的掃描電子顯微鏡可進行固體試樣的顯微形貌觀察及微區成分分析 |

| 原子力顯微鏡 | 用於高分子材料和薄膜在納米尺度的表面結構及物理特性分析 | |

| 透射電子顯微鏡 | 分析固體顆粒的形狀、大小、粒度分布等;研究材料的微觀形貌與結構;電子衍射分析(點陣結構、點陣常數、取向、物相分析) | |

| 表面張力 | 接觸角測量儀 | 判斷物質的疏水或親水性能 |

| 熱分析 | 差示掃描量熱儀 | 測定物質在熔融、相變、分解、化合、凝固、脫水、蒸發、升華時發生的熱量變化 |

| 熱重分析 | 對樣品在程式控制溫度下產生的質量變化進行定量的分析 | |

| 同步熱分析儀 | 將TG 與DTA 或DSC 結合為一體,在同一次測量中同步得到熱重與差熱信息 | |

| 熱分析質譜儀 | 與熱分析儀聯用一方面可獲得樣品的熱轉化重量變化特徵,同時還可獲得產物組份的逸出信息 | |

| 熱分析紅外聯用 | 與熱分析儀聯用一方面可獲得樣品的熱轉化重量變化特徵,同時還可獲得產物組份的逸出信息 | |

| 絕熱加速量熱儀 | 用於固體或液體化學品的熱分析,快速準確地提供吸、放熱反應的熱力學和動力學信息、系統壓力信息,真實地模擬實際反應系統的情況 | |

| 高溫高壓熱重分析儀 | 用於材料在可控壓力條件下的熱失重分析 | |

| 雷射導熱儀 | 用於測量碳材料、金屬、陶瓷、聚合物、複合材料的熱擴散係數、導熱係數和比熱等 | |

| 導熱係數測定儀 | 用於液體、粉末、固體等多種材料的導熱係數、熱擴散率的測試 | |

| 生物質材料熱值測定儀 | 生物質材料熱值測定儀 | |

| 熱機械分析 | 熱機械分析儀 | 考察材料由熱導致的長度與體積的變化、線膨脹係數及膨脹率 |

| 動態熱機械分析儀 | 測試材料的熱學性能、動態力學性能和機械性能。測定其儲能模量、損耗模量和損耗因子隨時間、溫度與力的頻率的函式關係 | |

| 阻燃分析 | 雙分析櫃式錐形量熱儀 | 測量材料的熱量釋放率;點燃時間 ;臨界點燃熱量;質量損失速率;煙霧釋放速率 ;有毒氣體(一氧化碳、二氧化碳)生成速率 |

| 流變測試 | 鏇轉流變儀 | 套用於熱塑性聚合物、熱固性聚合物、彈性體、粘合劑、塗料等材料的粘彈特性和流變性能 |

| 轉矩流變儀 | 通過測試扭矩、轉速、總扭矩、溫度等工藝參數,可描述原料的粘度、能耗、功率、凝膠及塑化速率等 | |

| 微量混合擠出儀 | 在擠出的過程中,可以測量出毛細管口模的壓力,在結合已知的速度參數、口模以及流變學模型,計算出在不同剪下速率下熔體的粘度 | |

| 微量注射成型機 | 可單獨使用,也可與MiniLab直接連線使用,實現混合、反應、擠出、流變測量和制樣,從聚合到樣品成型一步完成 | |

| 固化度測試 | 樹脂固化監測儀 | 通過研究材料在一定的溫度時間下介電性質的變化可以得到材料的粘度變化 、固化速率 、固化狀態 、 固化時間、 固化程度 、玻璃化轉變、擴散性質 、老化和降解作用等信息 |

| 元素分析 | 元素分析儀 | 主要檢測C、H、N、S、O等元素含量 |

| X射線 | X射線衍射儀 | 物相定性分析和定量分析;結晶度的測定;晶粒大小的測定;單晶取向和多晶織構測定;.晶體點陣參數的確定;巨觀應力的測量 |

| 材料性能 | 溫度/濕度試驗箱 | 用於材料老化性能、抗腐蝕性能研究 |

| 乾燥鹽霧試驗箱 | ||

| 低溫脆化試驗機 | 用於塑性材料及配套增塑劑的耐低溫衝擊力學性能評價 | |

| 全自動擺錘衝擊儀 | 用於聚合物、彈性體及所有高分子材料實驗耐衝擊力學性能評價 | |

| 介電常數測定儀 | 用於聚合物絕緣材料的電性能評價,滿足ASTM D149 標準規定要求。主要適用於材料在工頻電壓或直流電壓下擊穿強度和耐電壓時間的測試 | |

| 其他 | 液體閃爍計數器 | 用於生物質材料中碳氫放射性同位素含量的高精度測定 |

| 電子鼻 | 用於生物質活性提取物、香精香料研究過程中原料及產品氣味的分析檢測 | |

| 全自動真密度及開閉空率分析儀 | 用於測定粉體、塊狀固體、漿狀物質、泡沫等多種材料的真密度和孔隙率 | |

| 超薄切片機 | 進行樣品的半薄切片定位和超薄切片,以供透射電鏡作超微結構觀察 |

科研成就

科研成果

據2017年1月研究所官網顯示,林化所共承擔國家、部、省級課題644項,成果鑑定(驗收)405項,其中獲得國家級獎勵24項,部省級獎勵75項,授權專利87件。成果推廣到全國27個省市地區200多個企業。承擔國際合作項目40項,與國際上20多個國家50多個機構建立了技術交流和合作聯繫。

學術期刊

•《林產化學與工業》

研究所

研究所《林產化學與工業》創刊於1981年,是中國林科院林產化學工業研究所和中國林學會林產化學化工分會共同主辦的學術類期刊。報導範圍是可再生的木質和非木質生物質資源的化學加工與利用,包括生物質能源、生物質化學品、生物質新材料、生物質天然活性成分和製漿造紙等,主要包括松脂化學、生物質能源化學、生物質炭材料、生物基功能高分子材料、膠黏劑化學、森林植物資源提取物化學利用、環境保護工程、木材製漿造紙為主的林紙一體化和林產化學工程設備研究設計等方面的最新研究成果。主要欄目有研究報告、綜述評論、學會園地等。

《林產化學與工業》被美國《工程索引》(EI)、美國《化學文摘》(CA)核心期刊、荷蘭《文摘與引文資料庫》(Scopus)、美國“烏利希國際期刊指南”、英國《大英國協農業和生物科學文摘》(CABAbstracts)、英國《林產品文摘》(FPA)、英國《全球健康》、英國《皇家化學學會系列文摘》(RSC)、俄羅斯《文摘雜誌》(PЖ)、“中國科學引文資料庫(CSCD)”、“中文核心期刊”、“中國科技核心期刊”、“RCCSE中國核心學術期刊(A)”、“中國期刊全文資料庫”、“中國學術期刊綜合評價資料庫”、“萬方數據——數位化期刊群”、“中文科技期刊資料庫”、“中國核心期刊(遴選)資料庫”、《中國學術期刊文摘》來源期刊、《中國農業核心期刊概覽2010》等收錄,2008、2011年連續兩屆被評為“中國精品科技期刊”。

•《生物質化學工程》

《生物質化學工程》是由國家林業局主管、中國林科院林產化學工業研究所主辦的、面向國內外公開發行的全國生物質化工行業的技術類刊物。主要欄目有研究報告、綜述評論、專題講座、技改園地、國內簡訊等。被美國《化學文摘》(CA)、《烏利希國際期刊指南》、RCCSE中國核心學術期刊(A)、2010年中國農業核心期刊、“中國期刊全文資料庫”、“中文科技期刊資料庫”、“萬方數據—數位化期刊群”、“CEPS中文電子期刊服務”全文收錄期刊、“中國學術期刊綜合評價資料庫”統計刊源期刊等收錄,是《CAJ-CD規範》執行優秀期刊。

人才培養

學科建設

中國林業科學研究院林產化學工業研究所

中國林業科學研究院林產化學工業研究所截至2016年10月,研究所擁有1個博士後流動站、2個二級學科博士點、4個二級學科碩士點。

博士後流動站:林產化學加工工程

二級學科博士點:林產化學加工工程、生物質能源與材料

二級學科碩士點:林產化學加工工程、生物質能源與材料、套用化學、製漿造紙工程

教學建設

•教學概況

據2017年1月研究所官網顯示,林化所共招收培養博士67名,碩士179名,博士後進站16名。 全日制學術型碩士學制3年。

•獎助體系

全日制非定向碩士研究生獎助有國家助學金、科研補貼、學業獎學金、困難補助等。優秀的碩士研究生還可以申請獲得研究生國家獎學金、中國林科院優秀研究生獎、中國林科院院優秀研究生幹部獎、中國林科院優秀畢業生獎、北京市優秀畢業生獎、“宋湛謙獎學金” 、中國林科院林化所優秀研究生獎、中國林科院林化所優秀研究生幹部獎、中國林科院林化所優秀畢業生獎以及專項獎學金等。

文化傳統

形象標識

所徽

所徽林化所標識由綠、白兩色相間構成,上有林化所英文縮寫:ICIFP。

文化活動

據2017年1月研究所官網顯示,林化所研究生開展的活動有:素質拓展活動、趣味運動會、踏青、足球友誼賽、文明寢室評比、迎新聯歡會、迎新籃球賽等。

機構領導

現任領導

| 職務 | 姓名 |

| 所長 | 周永紅 |

| 黨委書記 | 黃立新 |

| 副所長 | 房桂乾 |

歷任領導

| 職務 | 姓名 | 任期 |

| 所長、黨總支書記 | 樊建平 | 1960年至1978年 |

| 黨委書記 | 吳毅 | 1978年6月至1983年5月 |

| 所長 | 賀近恪 | 978年12月至1984年5月 |

| 黨委書記 | 蔣振先 | 1983年5月至1990年3月 |

| 所長 | 王定選 | 1984年5月至1990年1月 |

| 所長 | 張宗和 | 1990年1月至1993年3月 |

| 黨委書記 | 吳在嵩 | 1990年3月至1994年4月 |

| 所長 | 沈兆邦 | 1993年至2000年 |

| 黨委書記 | 沈兆邦 | 1997年4月至2000年12月 |

| 黨委書記 | 陸德興 | 1994年4月至1997年4月 |

| 所長 | 儲富祥 | 2001年1月至2004年1月 |

| 黨委書記 | 蔣劍春 | 2000年 |

| 所長 | 蔣劍春 | 2004年 |