台網標識

這個圖形,是以中國四千年傳承的《周易》中“文王八卦”為基礎,取其“震”卦之形演變而來。卦形空白處恰為“土”字,引其意為“地震”來表達行業特徵。在文王八卦方點陣圖中,震卦位於東方,而中國傳統文化里,東方是蒼龍之位,因之喻為“中國”。圖形為一方紅色印章,以示權威,配以蘭色英文縮寫,象徵安全、科技。

此圖形也表示,對地震的觀察、研究和預測,在中國已經有數千年的歷史。中國的防震減災事業在繼承、吸收和創新中不斷向前發展,中國地震台網中心的成立將推動地震監測、預報和研究工作在繼承傳統、融匯中外的基礎上,邁向現代科學的嶄新階段。

建設與發展

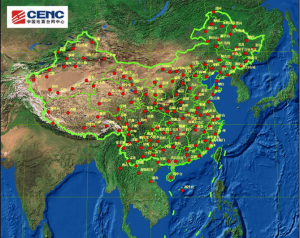

國家地震台站分布圖

國家地震台站分布圖從1996年開始,在中央和地方政府的大力支持下,中國地震局進行了“中國數字地震監測系統”建設.根據台站均勻分布的原則,同時又要保證對於一些重點地區的加密觀測,該監測系統分為國家數字地震台網、區域數字地震台網和流動數字地震台網3個層次(莊燦濤等,2003),於2000年底建成並投入使用。國家數字地震台網由48個甚寬頻帶台站組成,其中37個台站全部採用中國自行生產的觀測儀器,改造了由中美合作建設的11個台站,所有台站數據字長均為24位,記錄的波形數據通過衛星實時傳輸到國家數字地震台網中心;區域數字地震台網由20個台網、267個數字地震台站組成,數據字長為16位,記錄的波形數據實時傳輸當地的區域地震台網中心;流動數字地震台網由100套流動數字地震儀器組成,儀器配置與區域數字地震台網一致。1999—2001年,建設了實時傳輸的首都圈(包括北京市、天津市及河北省)數字地震台網.該台網由107個台站組成,數據字長為24位。從2002年起新建成的國家數字地震台網、區域數字地震台網和首都圈數字地震台網進入了穩定的運行時期,並產出了大量的觀測資料。

從2003年起,中國地震局進行了“中國數字地震觀測網路”項目建設,到2007年底完成了由國家數字地震台網、區域數字地震台網、火山數字地震台網和流動數字地震台網組成的新一代中國數字地震觀測系統。

國家數字地震台網

國家數字地震台網是一個覆蓋全國的地震監測台網,台站布局採用均勻分布的原則,由152個超寬頻帶和甚寬頻帶地震台站、2個小孔徑地震台陣、1個國家地震台網中心和1個國家地震台網數據備份中心組成。

國家數字地震台站

國家數字地震台站的建設是在原有48個台站的基礎上,新增104個甚寬頻帶數字地震台站,使台站數量達到152個(含國外7個台站).除青藏高原部分地區外,全國大部分地區國家數字測震台站間距達到250km左右,到2007年底國內145個地震台站已經完成了建設任務.國家數字地震台站採用超寬頻帶觀測系統與甚寬頻帶觀測系統,觀測場地相對比較好,大多數台站有觀測山洞。

在國內的145個台站中,有10個CDSN台站使用STS-1甚寬頻帶儀器、STS-2寬頻帶儀器、GS-13短周期儀器和FBA-23加速度地震儀器,蘭州台的儀器更換為國產CTS-1儀器.有16個台站使用我國生產的JCZ-1超寬頻帶地震儀器,有119個台站使用CTS-1、KS2000和CMG-3ESPCB(井下儀器)甚寬頻帶地震儀器。

JCZ-1甚寬頻帶地震儀在360s—20Hz頻帶內採用速度平坦型設計,在360s—3000s頻帶內採用加速度平坦型設計.CTS-1、KS-2000和CMG-3ESPCB三種寬頻帶地震儀均採用速度平坦型設計,頻頻寬度均為120s—50Hz.STS-1甚寬頻帶地震儀採用速度平坦型設計,頻帶60s—8.5Hz;STS-2寬頻帶地震儀採用速度平坦型設計,頻頻寬度為120s—40Hz;GS-13短周期儀器的頻頻寬度為1s—30Hz。

另外,在渤海、東海海域建設2個海底試驗地震台站,為今後開展海洋地震觀測積累經驗。

小孔徑地震台陣

為了加強中國西部地震監測能力,在西藏那曲、新疆和田建設2個小孔徑台陣.每個台陣均採用圓形陣列方式設計技術方案,台陣的孔徑為3km,由9個子台組成,分為陣心(1個台)、內環(3個台)、外環(5個台),呈近均勻幾何分布,內環半徑為500m左右,外環半徑為1500m左右。

兩個台陣中心台站的儀器都採用CTS-1甚寬頻帶地震計.那曲台陣的其餘台站採用DS-4D短周期地震計,和田台陣的其餘台站採用CMG-40T-1短周期地震計。DS-4D和CMG-40T-1短周期地震計均採用速度平坦型設計,其頻頻寬度都是2s—50Hz.子台全部配備24位數據採集器,實現了1P數據傳輸和本地存儲.台陣子台實時波形數據分別匯集到西藏地震台網中心和新疆地震台網中心,並轉發到國家地震台網中心。

國家地震台網中心

國家地震台網中心設在中國地震台網中心,是全國的地震數據匯集與轉發、地震速報與編目、地震數據管理與服務、測震台網運行監控與技術管理中心。

國家地震台網中心能夠實時匯集145個國家數字地震台、2個小孔徑台陣、6個火山台網連續波形數據,準實時匯集792個區域數字地震台站的數據,並從美國地質調查局地震信息中心(USGS/NEIC)準實時匯集全球地震台網(GSN)77個台站的地震波形數據;各區域地震台網中心能夠通過國家地震台網中心準實時收集臨近區域地震台網部分台站的波形數據,時間延遲在5s之內,能夠有效解決網外和網緣地震速報和地震編目問題。

國家地震台網中心通過國家數字地震台站和區域數字地震台站資料的聯合套用,能夠對中國大陸絕大部分地區的地震監測能力達到ML2.5,其中對華北大部分地區、東北、華中、西北部分地區及東部沿海地區地震監測能力達到ML2.0,部分地震重點監視防禦區、人口密集的主要城市達到ML1.5;通過全球地震台網與國家地震台網數據的聯合套用,大幅度提高了對我國邊境地區和國外地震的速報速度和定位精度.國家地震台網中心對國內及鄰區的MS≥4.5的地震速報初定位時間不超過10分鐘,精定位時間不超過20分鐘;對區域數字測震台網內ML≥3的地震速報時間不超過10分鐘;30分鐘之內完成對國內MS≥4.5地震的震源機制解的速報。國家地震台網中心已經建立技術比較先進、功能比較齊全、基本能夠滿足不同用戶需求的地震數據管理與服務系統,用戶可以通過網站下載國家數字地震台網、各區域數字地震台網的地震事件波形數據、地震目錄、震相數據、震源機制解等數據.該網址為:http:∥data.earthquake.cn和http:∥www.csndmc.ac.cn(劉瑞豐等,2007)。為了確保國家地震台網中心的數據安全,在中國地震局地球物理研究所建立了國家地震台網數據備份中心,對國家地震台網中心所匯集的實時數據、準實時數據進行線上數據備份,並依託地球物理研究所地震學和地球內部物理學學科優勢,通過系統集成構建高性能、高可靠性的地震數據平台和計算平台,實現面向地震科學研究、面向國家各個行業需求的科學研究產品開發與計算能力。

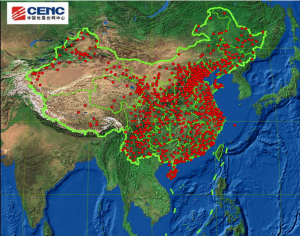

區域數字地震台網

區域地震台站分布圖

區域地震台站分布圖區域數字地震台站一般採用的是寬頻帶觀測系統與井下短周期觀測系統,觀測場地主要有地表型與井下型兩大類型.使用的寬頻帶儀器有CMG-3ESPC、CMG-3ESPCB、BBVS-60和KS-200M,頻頻寬度為60s—50Hz;使用的短周期儀器有JDF-2、FSS-3DBH和FSS-3B,頻頻寬度為2s—50Hz.這些儀器都採用速度平坦型設計。

區域數字地震台網的主要任務是對其網ML≥3地震速報初報時間不超過3分鐘,最終速報時間不超過15分鐘;對其網內地震監測能力達到ML2.5,對地震重點監視防禦區、人口密集的主要城市以及東部沿海地區達到ML1.5;在各省地震局的組織下編輯台網觀測報告,為地震預報、科學研究提供資料服務.

火山數字地震台網

目前,全國共有6個火山數字地震台網,共33個數字地震台站.其中,吉林省長白山火山台網有10個台站,吉林省龍崗火山台網有4個台站,雲南省騰衝火山台網有8個台站,黑龍江省五大連池火山台網有3個台站,黑龍江省鏡泊湖火山台網有4個台站,海南省瓊北火山台網有4個台站。

火山地震台站安裝60s—40Hz的寬頻帶地震計或2s—50Hz的短周期地震計,採用無人職守、網路監控、準實時數據傳輸工作方式,可實現對6個火山地區地震監測能力達到ML1.0的監控。

流動數字地震台網

流動數字測震台網分為地震現場應急流動台網和科學探測台陣兩部分,地震儀器的數量為800套。

地震現場應急流動台網

該台網主要是用在大震前的前震觀測和震後的餘震監測.在大地震前作為地震的加密觀測,進行高精度的地震定位,對可能發生大地震的區域地震活動背景作動態跟蹤監測,為開展區域地震活動性研究和地震預測研究服務;在大地震後用於現場的餘震監測,記錄大地震後的餘震活動變化,為判斷地震的發展趨勢提供依據,也為進一步研究震源特徵、探索地震的發生和發展過程積累基礎資料.

購置200套流動數字地震儀器,組建18個地震應急現場流動數字測震台網.儀器採用60s—40Hz的寬頻帶地震計,或2s—50Hz的短周期地震計。

科學探測台陣

科學探測台陣可以根據不同科學目的,在研究區域內開展不同方式、不同規模的觀測.對於密集台陣,其台站的間距可以達到公里級.高解析度觀測陣列的記錄資料可以得到相應的高解析度的研究結果.利用這種高解析度台陣的記錄進行地震定位、震源機制、震源破裂過程和地震成像研究,並可以大大改善研究結果的精度.作為地球深部高分辨探測的重要手段,科學台陣不但用於地震科學研究,而且為地球科學研究提供了重要工具,在地球科學中具有非常廣泛的套用。科學探測台陣系統建設的總體目標是建成具有國際先進水平的地震科學探測台陣及其支持系統,為地震科學研究提供高水平觀測平台和基礎數據服務平台。

科學探測台陣系統由6個子系統組成:流動觀測儀器系統、觀測單元監控管理系統、可控震源系統、流動觀測技術保障系統、流動觀測數據中心和流動觀測實驗場.流動觀測儀器系統是科學探測台陣系統的核心部分,由600台GURALP地震計、600台REFTEK-130B數據採集器和600套太陽能供電系統組成.其中,有110台CMG-3T甚寬頻地震儀、500台CMG-3ESPC寬頻帶流動地震儀、90台CMG-40T短周期地震儀;甚寬頻帶地震儀的頻頻寬度為120s—40Hz,寬頻帶地震儀的頻頻寬度60s—40Hz,短周期地震儀的頻頻寬度為2s—50Hz。科學探測台陣系統由中國地震局地球物理研究所運行與管理。

結語

通過“中國數字地震觀測網路”項目建設,中國地震監測系統全面完成了從模擬記錄向數字記錄的轉變,建成了由國家數字地震台網、31個區域數字地震台網、6個火山地震台網和流動地震台網組成的數字地震觀測系統,標誌著中國的地震觀測已經進入了數字時代.“十一五”期間,要進一步最佳化觀測台網布局,填補空白監測區域,擴大海域觀測試驗,構建布局更為合理、覆蓋我國大陸及周邊海域的地震監測系統,初步形成覆蓋我國大陸及近海海域的地震活動圖象、地球物理基本場、地下物性結構等地震背景場的監測和探測能力,形成地震背景場數據產品加工能力,為地震預測、地球科學研究、國家經濟建設和社會公眾提供更加豐富的數據服務。