簡介

大型民族交響樂《華夏之根》

大型民族交響樂《華夏之根》大型民族交響樂《華夏之根》是近年來罕見的民族交響樂巨製,專家認為:這樣完整的渾然一體的民族氣派的主題交響樂,多年來在樂壇上還很少看到。通過民族交響樂的形式表現中國歷史文化的曲子時有所聞,但是這樣的有首(序曲)有尾(尾聲),各大章節又高低呼應一氣貫通的主題性作品,是比較少的。

創作理念

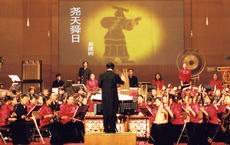

民族交響樂《華夏之根》劇照

民族交響樂《華夏之根》劇照大型民族交響樂《華夏之根》最初並不叫《華夏之根》,只是山西戲劇職業學院想要打造的一台旅遊文化節目,表現形式也是民族交響樂。趙銀邦介紹說:“我就是想要用民族的樂器來宣傳山西的文化。宣傳山西文化就要從山西的景點和文化名人入手。”儘管這與日後的《華夏之根》在理念上是一致的,但在內容上卻要遜色不少。

2003年,山西戲劇職業學院請了一位國內知名作曲家進行創作,從山西的南部寫起,一共寫了六七章,包括《關公故里》、《大槐樹下》、《五台印象》等。寫完之後,趙銀邦拿去給時任省委常委宣傳部長的申維辰看。

當時申維辰正在打造“華夏文明看山西”,向社會宣傳山西文化深厚的底蘊,讓全國的人,讓世界的人了解山西,了解山西文化。看到趙銀邦送來的民族交響樂後,申維辰十分高興,但他覺得有些淺,分量不夠,於是大筆一揮,命名為《華夏之根》,並對具體章節做了修改。

申維辰說,堯舜禹都是古代傳說中的帝王,他們都生活在山西臨汾、運城一帶,這是華夏文明的根,這裡的文化就是根祖文化,相對而言,關公僅在年代上就差遠了,要宣傳山西就要從根上做起。他拿起筆,把《關公故里》改成了《堯天舜日》,並作為華夏之根的序。

由根祖文化延伸開來,華夏之根的脈絡逐漸清晰了,歷史的印記標註了。《堯天舜日》之後,再現《詩經·南風》神韻的《鹽池勞作》,展示春秋霸主功業的《晉國雄風》,描繪民族融合景象的《雲岡印象》,表達喜怒哀樂心曲的《晉商情懷》,刻畫對故鄉眷戀的《古懷尋根》,反映對美好生活嚮往的《黃河暢想》,在華夏之根的主題下形成一體。

修改完之後,申維辰對趙銀邦說:“要請國內頂尖的音樂高手來寫,通過高水平的藝術家才能打造出高水平的藝術,要不然影響力就不夠。”

2004年12月,大型民族交響樂《華夏之根》作為“華夏文明看山西”文化藝術周的重要組成部分在北京掀起了山西文化熱潮。

創作陣容

交響樂《華夏之根》展示悠悠歷史

交響樂《華夏之根》展示悠悠歷史大型民族交響樂《華夏之根》有著強大的創作陣容,五位作曲家趙季平、程大兆、韓蘭魁、張堅、景建樹全是國內一流的音樂高手。但是把這些高手聚在一起並不是一件容易的事,趙銀邦是用自己的真誠和熱情打動了他們。

最初,趙銀邦聯繫的是景建樹。景建樹是山西人,曾在山西歌舞劇院工作過,當時是濟南軍區前衛民族樂團的國家一級作曲、指揮。景建樹表示,一個人完成這么宏大的課題,力量不夠,智慧也不夠,“我再找幾個作曲家一起做吧。”然後給趙引見了其他幾位作曲家。

趙銀邦說:“我們先去見的是程大兆,講明來意後,程大兆一直搖頭,感覺我們力量太薄弱,那意思就是我給你們寫了曲子你們也演不了。”

趙季平更是難請,對山西戲劇職業學院打造大型民族交響樂的實力更是持懷疑態度。趙銀邦說:“趙季平老師平常只給省級歌舞劇院以上單位寫曲子,對於一個剛從中專升為大專的學校,在當時他還沒有放在眼裡。認為沒有實力演出這樣高難度的音樂。”

不過,出於對《華夏之根》創意的認同,這些音樂界的“腕兒”都抱著先看看的態度來到了山西。一路上趙季平不說一句話,他還在懷疑,以前也有過類似的事情,都沒有修成正果。但是趙銀邦沒有放棄,他從運城鹽池開始就用極大的熱忱給這些老師們介紹山西文化的歷史和風土人情。看了堯廟,看了舜帝陵,看了大槐樹,一直到了平遙,趙季平被趙銀邦執著的精神和山西博大精深的歷史文化所感動和感染,一掃之前的疑慮,全情投入到這場有創舉的交響樂創作中。

在之後的8個月內,5位作曲家多次深入實地採風,然後分頭進行創作。他們的創作是在統一的主題之下進行的創作。景建樹不僅是作曲之一,也是大型民族交響樂《華夏之根》的藝術總監,他說:“我們在創作中,緊扣華夏文明主題,採集山西民間音樂風韻,運用當代創作理念,盡心推出原創力作。圍繞近作對比,遙相呼應的結構原則,充分發揮各自創作新意,又兼顧各章之間銜接,從而形成各具特色又渾然一體的藝術風格。我們追求的是雅俗共賞的藝術品格,推陳出新的根系理念和鮮明的晉文化特色。”

組成

《華夏之根》的樂曲構成以燦爛的歷史片斷為經線,分為七部分,《堯天舜日》以西候度遺址出土的龍盤、鼉鼓等珍貴文物為背景,抒發了作曲家無限的聯想和感慨;《鹽池勞作圖》由現存運城博物館明代石刻引發樂思,揭示了鹽池在中華發展史上的重要作用;《晉國雄風》展現了春秋戰國時期,群雄四起,大國稱霸的戰爭場面,以及人民對安居樂業幸福生活的嚮往;《雲岡印象》以雲岡石窟為背景,著力表現北魏以來各民族交流融合的繁榮景象;《晉商情懷》以晉劇音樂為素材,以散、慢、中、快板音樂,寓意晉商榮辱興衰的歷程;《古槐尋根》形象刻畫了遊子對故鄉的真摯眷戀和返鄉的歡樂場景;《黃河暢想》以隨想的形式,描繪九曲黃河東流畫卷,展望華夏民族更加輝煌的未來。這一切不僅僅在內容上展示的是山西文化,傳播載體也是民族樂器,而且都是山西的強項。趙季平評價說:“這是一部具有史詩性質的作品。”

趙銀邦說,山西的打擊樂非常出彩,很多民樂其他地方沒有,或者說不如我們。山西鼓樂更加厲害,像絳州鼓樂《秦王點兵》、《楊門女將》、《老鼠娶親》、《滾核桃》,洪洞金鼓樂《五虎爬山》,雲岡大鑼鼓《胡服騎射》、吹打樂《大得勝》,都是山西特有的,都十分有名。這裡曾是漢民族抵抗少數民族的前沿陣地,要打仗,就用鼓樂、用嗩吶,這些本身都是厚重文化的載體。

在演奏中除了運用嗩吶、古箏、笛子、琵琶等20多種民族樂器外,還套用了多種特色樂器,如陶鼓、鼉鼓等,這兩件樂器都是距今4000多年的山西陶寺遺址中發掘的中國堯時代的樂器。《華夏之根》為世界上首次採用仿製的陶鼓、鼉鼓進行演奏。

其他音樂表現手法如彈指與拍手,在《雲岡印象》中得到了充分運用,而其原型姿態就是取自大同雲岡十二窟天宮伎樂石雕。趙銀邦說:“這既是對古樂的生動再現,也抒發了人們對雲岡石窟由衷的讚美。”在這台交響樂中,觀眾能聽到的不僅是流淌的鏇律,不僅是慣常意義上的樂聲,還能聽到鹽池工人勞動的號子,聽到了響指、手掌的聲音,看到了僅見於二人台劇中的打擊樂“四塊瓦”和算盤及撥浪鼓的身影。而這些樂器的加入,增加了交響樂和觀眾的互動,使本來嚴肅的音樂會變得生動活潑起來。“《黃河暢想》中,台上上百個樂手搖動起撥浪鼓,台下觀眾也搖動波浪鼓進行呼應(樂團會發給每個觀眾一個撥浪鼓),整個演出現場能聽到的就是鼓舞人心的歡騰巨浪。”對這樣的效果,趙銀邦和作曲家都相當滿意。

演出

到目前為止,《華夏之根》已經在北京、上海、香港、山西等地演出了30多場,非常成功,這不但得益於好的作曲,還有一位好的指揮,就是國家一級指揮,香港中樂團音樂總監、首席指揮閻惠昌。香港中樂團還主動提出合作,長期演《華夏之根》。“他們沒有這么完整的、統一主題的民樂。”對於民族交響樂的成功,趙是最開心的人。

評價

西安音樂學院作曲系教授、著名作曲家饒余燕評價《華夏之根》說:“把5000年的文明融入了音樂,而又風格統一,應該稱為精品。”中國音樂學院作曲系教授、著名作曲家李西安則從《華夏之根》里得到了啟示:“音樂會定位在以山西文化遺蹟為選材,以山西近代非常豐富的民間音樂作為元素,這個定位非常好。音樂會只有這樣做才能走向全國,走向世界。”著名作曲家徐沛東稱山西敢做民族交響樂是“有遠見,有膽量”。“對首都文化藝術界和文藝舞台產生了巨大的震動,同時為整個國家文藝界都留下可以思考的問題。”

獲獎

山西大型民族交響樂《華夏之根》包攬了第六屆中國金唱片獎(中國音樂界最高獎項)的四項大獎:器樂類專輯獎、演奏獎、創作獎和指揮獎。一件音樂作品同時囊括四個獎項,這在中國金唱片獎歷史上還是第一次,而且獲獎的還是在音樂界視為“難啃的骨頭”的民族交響樂,這更加令人刮目相看。