《尼貝龍根之歌》

正文

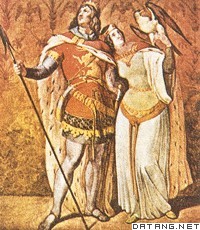

德國13世紀用中古高地德語寫的英雄史詩,大約產生於1198~1204年之間。作者不詳,根據書中內容推測可能是奧地利人,騎士出身。全詩共有39歌,2379節,9516行。分上下兩部,上部稱《齊格弗里德之死》,下部稱《克里姆希爾特的復仇》。主要內容是:尼德蘭王子齊格弗里德早年曾殺死巨龍,占有尼貝龍根族的寶物。他向勃艮第國王鞏特爾的妹妹克里姆希爾特求婚。鞏特爾在他的幫助下打敗撒克遜人,娶得冰島女王布倫希爾特為妻,然後同意他與克里姆希爾特結婚。10年後,夫婦二人回勃艮第省親,一次姑嫂發生爭執,布倫希爾特得悉鞏特爾是依靠齊格弗里德的力量才娶得她,感到受了侮辱,唆使鞏特爾的侍臣哈根殺死齊格弗里德,並把他所藏的尼貝龍根寶物沉入萊茵河。13年之後,克里姆希爾特為了復仇,嫁給勢力強大的匈奴國王埃采爾。又過了13年,她設計邀請鞏特爾等人來匈奴國相聚,指揮軍隊對他們大肆殺戮,最後抓住哈根,命他說出尼貝龍根寶物的下落,遭到拒絕,於是殺死鞏特爾和哈根。她最後也死於部下之手。 《尼貝龍根之歌》

《尼貝龍根之歌》但這部作品所體現的是封建社會的思想意識。主要人物從部落的榮譽轉而重視騎士的榮譽,封建社會的夫妻之愛超過了古代日耳曼氏族的血緣之情,原始社會中親兵對首領的忠誠則以采邑制度中臣屬忠於君主的形式出現。而對神父庇爾格里姆的描寫說明了基督教給這部英雄史詩又塗上一層宗教色彩。

《尼貝龍根之歌》的韻體獨具一格,亦稱為尼貝龍根詩體。每 4長行為一節,每一長行中間用一停頓分為兩短行。每節前3行中每行有7個揚音,第4行有8個揚音。為了便於朗讀,採用腳韻,每兩行一韻 (aa,bb)。但由於多次加工改動,有些段落也用了頭韻,因此亦可稱混合詩體。

《尼貝龍根之歌》是中世紀德語文學中流傳最廣、影響最大的一部作品,有32種手抄本,其中10種完整地保存至今。現在通行的版本,大多以霍恩內姆斯發現的抄本為依據。1757年瑞士作家博德默第一次予以印刷出版。19世紀初,解放戰爭時期被稱為民族史詩,受到廣泛歡迎。1813年出版了一種戰地版本供戰士閱讀,以激勵他們的愛國主義熱情。此後曾有民族主義者、軍國主義者、法西斯主義者利用它鼓吹民族沙文主義。它在古代德語文學中占有突出地位,已翻譯成多種文字,其中包括漢語。

參考書目

O.Ehrismann, Das Nibelungenlied in Deutschland, München,1975.

配圖

《尼貝龍根之歌》

《尼貝龍根之歌》