在業餘的儀器中,M30顯得有點小,目視觀測時只有7角分左右,照像觀測為12.3角分。另一方面,這個球狀星團的潮汐半徑相當大,達到了21.5角分,對應於距離星團中心210光年的距離,超出這個距離以外,星團中的成員星就會被銀河系的潮汐引力拖走。(譯註:這段中的M30為原文,應為M15的筆誤)

這個球狀星團包含的已知變星數量排名第三,僅次於M3和半人馬座Omega;一共認證出112顆變星。其中一顆顯然是II型造父變星(即室女座W型變星)。

M15也許是我們銀河系的所有(球狀)星團中最密集的一個。Hubble太空望遠鏡的照片分解了它的超密核心,參見這張HST圖片。M15的核心經歷過一種被稱為“核心坍縮(core collapse)”的收縮過程,這在球狀星團的動力學演化中常見的;根據W.E. Harris的資料庫,我們銀河系中已知的150個球狀星團中,有21個發現了這種坍縮核心(它們之中,除了M15以外,還包括Messier球狀星團M30和M70),另外還有8個候選者,其中包括M62。這個核心與星團相比非常小,視直徑只有約0.14角秒(8.4角分),對應的真實大小接近1.4光年。半質量半徑為1.06角分,即大約10光年——星團中一半的質量聚集在以此為半徑的球體內。現在還不清楚M15如此緊密的核心是否僅僅是由構成星團的恆星之間的引力相互作用引起的,也不清楚其中是否包含有與星系中心的超大質量天體類似的,緻密的超大質量天體。M15中的超大質量天體是離我們最近、最容易觀測的此類天體之一,僅僅比銀河系中心遠了一點,但是不像銀心那些被大量的星際介質所遮擋。儘管這類天體的本質現在還不確定,許多科學家相信他們是“黑洞”的有力候選者。

M15是由Jean-Dominique Maraldi(Maraldi二世,1709-88)在1746年9月7日,尋找De Chéseaux彗星時發現的;他將其形容為“一顆雲霧狀恆星,相當明亮,由許多恆星組成”。Charles Messier在1764年6月3日將其編入星表,他和Johann Elert Bode都沒能辨認出其中的恆星,將其形容為“不含恆星的星雲”,直到1783年William Herschel才將這個美麗的星團分解開來。

M15是第一個被發現其中包含有行星狀星雲的球狀星團,其中的行星狀星雲pease 1即K 648(“K”指的是“Kuster”)是由Pease在1928年,從1927年Wilson山上拍攝的照像底板上發現的。Leos Ondra提供了更多關於這個行星狀星雲的信息。1976年,Peterson報告了這個球狀星團中可能存在的第二個行星狀星雲,位於中心附近,但是此後從未得到證實(感謝Leos Ondra指出這一事實),因此Pease 1仍然是僅有的4個已知的銀河系球狀星團中的行星狀星雲之一。

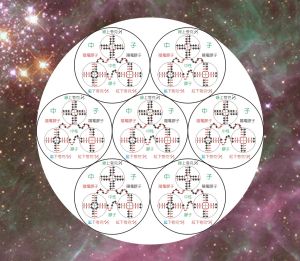

中子星-內部結構模型圖

中子星-內部結構模型圖 M15可以很容易地找到:先找到2等的飛馬座Epsilon,及其東南方的飛馬座Theta星。沿著Theta與Epsilon的延長線,可以在Epsilon以西3 1/2度,以北2 1/4度的地方找到M15。一顆6等恆星位於其東側20'處,另一顆7.5等的恆星位於北偏東北5'的地方。

由於它的視亮度達到6.2等,M15在非常好的條件下,剛好位於肉眼可見的極限附近。在最小的儀器,比如觀劇鏡或小雙筒鏡中,可以看到一個圓形的雲霧狀天體。在4英寸鏡中就像一個圓形的朦朧的星雲,最好條件下可以看到其中一些最亮的恆星,但其他相當多的恆星是分辨不了的。在更大的望遠鏡中,可以看到更多的恆星,星團的外部可以解析出來,外形輪廓也更不規則,更偏離圓形。儘管在大型的業餘望遠鏡中,緻密的核心也仍然不能分解,但可以瞥見其中最亮的恆星。由恆星組成的星鏈和線條沿各個方向從核心向外輻射,但是西側的密集程度較小。