國際社會調查項目

調查課題

調查項目始於1985年,自實施年度開始,每年做一次調查,各年度調查內容側重點有所不同,對有些研究主題每隔幾年做一次重複調查,以掌握其變化狀況。

| 題目 | 年度 |

|---|---|

| 政府作用(Role of government) | 1985,1990,1996,2006 |

| 社會網路(Social networks) | 1986 |

| 社會不平等(Social inequality) | 1987,1992,1999,2009 |

| 家庭及性別角色變遷(Family and changing gender roles) | 1988,1994,2002,2012 |

| 工作傾向(Work orientations) | 1989,1997,2005 |

| 宗教(Religion) | 1991,1998,2008 |

| 國家認同(National identity) | 1995,2003 |

| 環境(Environment) | 1993,2000,2010 |

| 公民權(Citizenship) | 2004 |

| 休閒時間與體育(Leisure Time and Sports) | 2007 |

| 健康(Health) | 2011 |

該調查項目提供資料庫網上下載服務(SPSS等格式),截至目前,1985-2004年的資料庫已經向公眾開放。

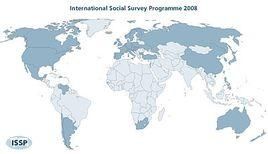

成員國

| 阿根廷Argentina | 中國China | 芬蘭Finland | 愛爾蘭Ireland | 荷蘭Netherlands |

| 澳大利亞Australia | 克羅埃西亞Croatia | 法國France | 以色列Israel | 紐西蘭New Zealand |

| 奧地利Austria | 賽普勒斯Cyprus | 德國Germany | 義大利Italy | 挪威Norway |

| 比利時Belgium | 捷克共和國Czech Republic | 英國Great Britain | 日本Japan | 巴勒斯坦Palestine |

| 保加利亞Bulgaria | 丹麥Denmark | 匈牙利Hungary | 拉脫維亞Latvia | 菲律賓Philippines |

| 加拿大Canada | 多米尼加共和國Dominican Republic | 冰島Iceland | 立陶宛Lithuania | 波蘭Poland |

| 智利Chile | 愛沙尼亞Estonia | 印度India | 墨西哥Mexico | 葡萄牙Portugal |

| 俄羅斯Russia | 斯洛伐克Slovakia | 斯洛維尼亞Slovenia | 南非South Africa | 韓國South Korea |

| 西班牙Spain | 瑞典Sweden | 瑞士Switzerland | 中國台灣Taiwan | 土耳其Turkey |

| 烏克蘭Ukraine | 烏拉圭Uruguay | 美國USA | 委內瑞拉Venezuela |

中國代表機構

CGSS 2007年加入

中國綜合社會調查 (Chinese General Social Survey ,簡稱CGSS) 是中國第一個全國性、綜合性、連續性的大型社會調查項目,在ISSP2007年年會上,中國人民大學社會學系和香港科技大學社會調查中心作為CGSS的共同負責單位,被接納為代表中國的會員。

成為ISSP會員後,CGSS項目組將按ISSP的章程,參與社會調查國際比較標準模組的開發,按期進行累積性調查,提供中國社會調查數據的標準化與存儲,充當中國社會調查國際交流與合作的接口。

IESSR 2010年加入

西安交通大學實證社會科學研究所(InInstitute For Empirical Social Science Research,簡稱IESSR)由知名學者邊燕傑教授提議創建,是西安交通大學“985”三期工程重點支持平台。實證所的學術方向是關係主義研究,由此把握中國社會現實及其變動。在ISSP2010年年會上,西安交通大學實證社會科學研究所被接納為ISSP的第三個中國代表機構。

作為中國首席代表,邊燕傑教授被選為ISSP的方法考核委員會委員、家庭與性別角色研究課題的起草小組成員。

信息系統戰略規劃

概述

信息系統戰略規劃(Information system strategic planning,ISSP)是將組織目標、支持這些目標所必需的信息、以及提供這些信息的計算機系統的實施相互聯繫起來的信息系統戰略,是面向組織中信息系統作用願景的一個系統開發計畫。正確套用信息系統戰略規劃方法,可以充分利用信息系統來規劃組織內部管理,提高組織工作效率和顧客滿意度,為組織獲取競爭優勢從而實現組織的宗旨和目標。

它是組織戰略規劃的主體和動力戰略規劃的一個主要部分是信息系統的戰略規劃。信息系統被如此緊密地同一個組織集成在一起,以至於幾乎所有規劃的變動都需要新的信息系統或對己有的信息系統進行改進。另外,信息系統本身經常是組織系統戰略規劃制訂的推動力。

發展

Wlseraan根據信息系統發展的特點將其劃分為三個發展階段:數據處理、管理信息系統和戰略信息系統,ISSP理論也可以大致劃分為相應的三個發展階段:

數據處理階段的ISSP理論

管理信息系統階段的ISSP理論

戰略信息系統階段的lSSP理論下面我們分別論述各個階段的ISSP的特點。

1、數據處理階段的ISSP——萌芽階段的ISSP理論與實踐

雖然計算機在50年代早期在企業中就有少量套用,但其套用推廣卻是從60年代中後期開始的。六七十年代強調計算機軟硬體拄術,當時主要是主機和小型機,成本昂貴,信息系統(大部分是數據處理系統.Data Processing—DP)的主要職能則是數據處理,通過過程信息的自動化來提高操作效率,這就是該階段ISSP理論與實踐所要達到的主要目標

嚴格意義而言.這一階段還沒有信息系統“規劃”(Planning),使用信息系統“計畫”(Plan)一詞可能更加切合實際,但可以將這一時期視為ISSP發展的萌芽階段,許多ISSP的前期理論就產生於這一階段,如William Zani的管理信息系統藍圖、Gibso和Nolan的信息系統四階段模型,後又修訂為諾蘭六階段模型。這一理論是在安東尼模型基礎之上,定義了信息系統生長模型,反映了信息系統生長過程中不同階段的特性,雖然有些爭議,但為ISsP的理論研究發展奠定了基礎。在這一時期,ISSP方法論體暴也有了一定的發展,較有影響的有:

企業系統規劃法(Business System Planning,BSP);

戰略信息轉移法(Strategy Set Transformation,SST);

關鍵成功因素法(Key Successful Factors,KSF);

企業信息特徵法(Business Information Characterization Study,BlCS);

信息分析與集成技術(Buslrless Infonnatlon Analysis and Imegradon Tectmique,BIAIT).

企業系統規劃法、企業信息特徵法和信息分析與集成技術均是以數據為中心,結合企業的過程及職能,進行信息系統戰略規劃,特別是BSP法,系統地闡述了信息系統戰略規劃的過程和實施方法.為規劃方法的實踐套用開創了先河;戰略集合轉移法(SST)和關鍵成功因素法(CSF)則是以決策信息為中心,考慮企業戰略與關鍵成功因素進行信息系統規劃.其中戰略集合轉移法的實施過程與企業系統規範法相似。可以說,這一時期的規劃方法為今後方法論的研究與套用奠定了堅實的基礎。

由於這一時期對信息系統和信息技術認識的局限性,這一時期的ISSP理論與實踐必然存在一些弱點:以數據處理為中心,強調運營層工作效率及數據處理效率,缺乏系統觀念以及對決策的支持:規劃局限於未來較短的時期內,缺乏長遠的觀點;對信息資源的利用程式較低等等。

2、管理信息系統階段的ISSP——發展中的ISSP理論與套用

從70年代末到80年代中後期,微型計算機的普及與套用有著驚人的發展,計算機硬體成本大大降低,作業系統和資料庫技術有了赦大發展,企業的計算環境得到大大改善,信息系統在組織中的套用越來越受到重視,信息技術和信息系統發展到管理信息系統(Manage.metal Infornaado Systems,MIS)時代.信息技術和信息系統的主要目標也從提高數據處理效率逐步轉移到滿足對信息的需求、支持決策、提高管理效率,滿足職業群體的需求,從而實現組織的目標。在這一時期,lSSP理論得到了進一步的豐富和發展。一些學者發現了Nolan信息系統生長模型存在的弱點並進行了完善和補充,一些學者也開始注意到組織戰略規劃(Business Stratgic Planning,BSP)與信息系統戰略規劃之間的相互關係以及企業外部環境與ISSP的相互影響問題,信息系統的戰略規劃逐漸鈹引起重視等等。

在ISSP方法論體系與ISSP實施方面的研究也取得了一些成果:

套用系統組合法(Application Portfolio Appmach,APA);

信息工程法(Information Engineering,IE);

假設前提法(Assugmption Surfacing.AS);

戰略柵格法(Strategic Grid,SG);

信息質量分析法(Information Quality Analysis,IQA);

這些方法對前期的信息系統戰略規劃方法作了有益的補充和修正,如套用系統組合法(APA)就提供了對戰略規劃實施項目的風險評估,信息質量分析法(IQA)就是企業系統規劃法(BSP)自動化的結果,假設推斷法(AS)也是與關鍵成功因素法(CSF)有著異曲同工之妙。這一時期更加著重規劃的實施與套用。如信息工程法(IE)就是從技術工程實施角度出發的信息系統規劃方法。

應該說,這一時期的方法得到了一定的豐富和發展.在實踐中也有了大量的套用和研究,但是,由於這一時期組織高層領導對信息系統的認識高度不足,導致信息系統戰略規劃存在一些套用問題:如在信息系統的目標定位上是“被動”地服務於組織戰略.在組織的全局戰略中總是處於一個“小附屬檔案”的從屬地位,有時甚至被組織高層管理者所忽略,或者ISSP完全與組織戰略脫鉤。總而言之,這一時期的ISSP的理論,特別是實踐,雖然提出了與組織戰略相集成的觀點,但很少得到高層管理者的關注,主要還是在組織內部套用.赦步考慮組織外部環境的影響.未能主動地為組織創造戰略競爭優勢。

3、戰略信息系統時代的ISSP理論與實踐

從踟年代柬期至今,由於微電子技術革命的結果.由計算機、自動化和通訊技術組成的信息技術高速發展,信息系統在企業和組織中得到非常廣泛的套用,並且發展日趨成熟,信息系統在企業和組織中已經是不可或缺,於是人們越來越強調信息系統的目標與組織目標的寨成,甚至將ISSP納人到組織戰略之中.並能為組織發展提供戰略支持,為組織刨造競爭優勢。在這一時期,一些學者通過對組織的內外部環境分析.論證了信息系統能夠給組織帶來潛在的機會和長遠的競爭優勢、以及企業戰略規劃與信息系統戰略規劃集成的方法.並進行了大量的實例研究與論證。

在這一時期,ISSP方法論體系與IssP實施方法,是在吸收前期方法優點的基礎之上。著重強調與組織戰略的集成,以及如何為組織創造戰略競爭優勢.主要包括:

客戶資源生命周期法(Custcciler Resurce Life Circle,CRLC);

擴展的套用系統組合模型(Extended Applicatica Portfolio Model,EAPM)

價值鏈分析法(Value Chain Analysis,VCA);

戰略系統規劃法(Strategic System Planning,SSP);

這一時期信息系統戰略規划過程之中,籍以獲取潛在的競爭優勢。如客戶資源生命周期法(CRLC)就是以客戶為中心進行規劃.價值鏈法(VCA)就是以企業的價值鏈為核心,綜台考慮企業內外部環境進行信息系統的規劃,以期利用信息技術獲取戰略競爭優勢。

但是,由於企業外部環境的多樣性和複雜性,目前還沒有一種裉好的解決辦法來分析企業外部環境對企業的影響,特別是戰略的制定,現有的方法多為參考式和模糊式啟發方法。