昆蟲資料

中文名: 黑襟毛瓢蟲

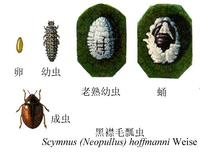

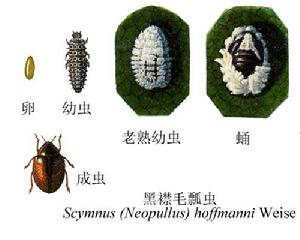

中文名: 黑襟毛瓢蟲 拉丁學名: Scymnus (Neopullus) hoffmanni Weise

綱: 昆蟲綱

目: 鞘翅目

科: 瓢蟲科小毛瓢蟲亞科

功能類別: 捕食性天敵

寄主昆蟲: 棉蚜、蚜蟲、葉蟎

寄主危害作物: 棉花

形態特徵:

雌蟲:體長1.90-2.20毫米,寬1.40-1.50毫米,長橢圓形,弧形拱起.背面密生黃色細毛。頭部、觸角、口器均為紅褐至黃褐色。前胸背板暗紅褐色,中部有1大型黑斑,小盾片黑色。鞘翅基色為紅褐色,由食基部小盾片的兩側沿鞘翅縫形成1個基部寬闊、末端收窄的黑色斑。色斑常變異,一般分淺色和深色兩種類型。淺色類型背面基色為紅褐色,前胸背板基部在小盾片之前有1個三角形的黑斑,小盾片黑色,鞘翅基緣、小盾片兩側至翅縫的5/6處形成狹長的三角形黑斑。深色類型前胸背板黑斑擴大,僅兩前角保留暗紅褐色的部分,鞘翅基緣、兩側緣及鞘翅縫的兩側黑色,僅在每一鞘翅的中部、自肩胛之後延至鞘翅末端保留暗紅色的部分。腹面中部黑色至黑褐色,腹部末端3節常為紅褐色。足紅褐色至黃褐色。第五腹板長而寬,後緣弧形凸出,腹末略呈尖形。前胸腹板中隆區的長度相當於基部寬度的2倍。後基線的後緣接近第一腹板的後緣。雄蟲:觸角末端較雌蟲膨大,第五腹板較雌蟲狹,後緣齊平,腹末平鈍。在彎管末端膨大部分中問有一絲狀突起向外側伸出.陽莖側葉鞘稍短於中葉。

卵:長0.51毫米;寬0.24毫米左右。初產時淡黃色,近孵化時深綠色。產在葉後背面或葉脈分叉處。

幼蟲:老熟幼蟲體被白色蠟粉。溶去蠟粉後,體長約3毫米,紅褐色,紡錘形。蛻裂淺不明顯。觸角3節。體壁突起呈毛疣狀,不發達。前胸前緣兩側各具3個突起,近中部各有2個突起。中、後胸及腹部第1一8節左右兩側各具3個突起,分別位於背線部、背側線部和側線部。

蛹:幼蟲老熟後,尾端粘附在葉後背面,從身體前半部背中線裂開,露出黑色蛹體。蛹體末端數節,仍留在蛻掉的皮殼中。

生物學特性:

(1)歷期;溫度對黑襟毛瓢蟲發育所期有較大影響(表68)。幼蟲期的拐點溫度是34℃。卵期和蛹期為36℃。(2)幼蟲存活率:幼蟲存活車的大小與溫度有一定關係,即隨著溫度有一個緩慢升高的過程,24.30℃時存活辜最高,然後逐漸下降;38℃時其存活率僅為23.80%。

(3)發育起點溫度和有效積溫:周麗麗(1986)對黑襟毛瓢蟲卵期、幼蟲期、蛹期及整個世代的不同溫度與發育速率的關係,做了相關測定,並建立了直線回歸式(r=c+KV)得出各個發育階段的發育起點溫度和有效積溫分別是:卵期11.13℃和52.30日度。幼蟲期8.85℃和99.10日度;蛹期12.54℃和46日度;整個世代10.22℃和20Z.80日度。

由此確定了黑襟毛瓢蟲的卵期、幼蟲期、螭期和全世代溫度與發育速度的關係式為:卵期r=11.1341+52.30V;幼蟲期T=8.9504+99.10V;蛹期r=12.5369+46V;世代歷期T=10.2194+202.80V。

(4)年生活史:黑襟毛瓢蟲在湖北省以成蟲於11月中、下旬在雜草、樹縫、牆縫處越冬。越冬成蟲於翌年3月間開始活動,4月間在木槿、苕子、蠶豆田產卵繁殖。這時有一部分成蟲遷入棉田,第一代卵和成蟲盛期分別在4月中、下旬和5月下旬;第二代在5月下旬至6月上旬和6月下旬:第三代在6月下旬至7月上旬和7月中旬;第四代在7月中、下旬或8月上、中旬。8月中旬以後數量顯著下降,8月下旬至9月上,中旬只見到少數第五代卵和幼蟲。全年發生5-6代。

(5)繁殖與壽命:羽化後1-2天內即可交配,交配時間最長達4小時以上,一生可有多次交配習性,交配1次可終生產受精卵。卵散產或成小塊聚集。卵多產於蚜蟲屍體、蚜蟲蛻皮殼下及棉葉背或縫隙處。

成蟲壽命的長短與溫度關係密切,在20℃左右時,壽命可達60天左右,當溫度超過20℃壽命就逐漸縮短。

雌蟲產卵期在不同溫度下有很大差異,在26℃左右的條件下,產卵期最長,平均40天左右,低於或高於此溫度。產卵期就縮短。趙鼎新的試驗,證明黑襟毛瓢蟲在22℃時雖然壽命與產卵期較長,但產卵分散,產卵量不高;而在26℃與30℃下,成蟲壽命與產卵期均有大幅度降低,但由於產卵集中,每日卵量較高,因此總的產卵量還是相差不遠。

成蟲產卵量的多少與多種因素有關。趙鼎新研究了黑襟毛瓢蟲幼蟲食量、初羽化時成蟲體重及在這十食量與體重下成蟲一生的產卵總量的關係中得知.成蟲重量與產卵量的關係要比食蚜量與產卵量的關係顯得更直接(表69)。

實驗還證明,幼蟲階段的食蚜量及成蟲期每日食蚜量對黑襟毛瓢蟲成蟲一生的總卵量有較大的影響,甚至從某種程度上說,前者的影響大於後者,而對卵重和孵化率沒有顯著的影響。

(6)捕食:趙鼎新作了黑襟毛瓢蟲對棉蚜捕食功能實驗,結果證明了棉蚜密度與捕食量之間呈明顯的負密度制約關係,因此,黑襟毛瓢蟲對棉蚜的功能反應屬H011ing一Ⅱ型。

根據年齡結構對功能反應的影響的計算得知,在幼蟲期隨著黑襟毛瓢蟲齡期的上升,其功能搜尋率上升,同時處理的時間下降;而在黑襟毛瓢蟲的某一齡期內.隨著棉蚜個體的增大,成功搜尋率下降,而處理時間上升。成蟲的處理時間較四齡幼蟲時大,而成功搜尋率反而小,這是因為黑襟毛瓢蟲幼蟲在剛進入四齡時有一個暴食階段所致。棉蚜的年齡結構不會成為黑襟毛瓢蟲幼蟲發育的限制因素。

地理分布: 湖北、上海、江蘇、福建、河南、北京、山東、山西、陝西、江西、安徽、四川、廣西、河北